1942年春,日本入侵緬甸。應英國軍隊的要求,中國派遣遠征軍前往緬甸支援英國軍隊的行動。在緬甸戰役失敗後(見道路戰役),其中一支中國遠征軍進入印度,并編入駐印度的中國軍隊,而另一支部隊則向西撤退并擴大為兩組。1943年10月,為了執行魁北克盟軍會議關于在緬甸對日軍發動攻勢的決定,并在中國西南部開辟國際運輸線,印度軍隊在史迪威總司令的指揮下,在印緬邊境的雷多地區集結,準備對緬甸北部的日軍發動攻擊;駐紮在緬甸北部和阮河西岸的日軍有四個師,包括九個步兵機關和八個特種部隊,并在第33軍司令Ben Doo的指揮下進行防禦。[3]

力的比較

盟軍方面

盟軍由中國、美國和英國軍隊組成,包括駐印度的中國軍隊、中國遠征軍和其他部隊。總兵力約為260,000人。這次戰役由中國遠征軍司令魏立皇上将、遠征軍副司令黃啟祥将軍和美國陸軍司力威将軍指揮。

日本方面

緬甸日軍下屬三個軍,其中第33軍負責保衛緬甸北部,在中國軍隊的進攻範圍内,其中第418師團主要針對來自印度的中國軍隊,第56師團負責與雲南方向的中國遠征軍的對抗。[4]

戰争仍在繼續

1942年10月14日,印度陸軍新第38師突破日軍第18師團的一個,占領了新平陽,進入緬甸北部。12月奪取該州。1944年初,新成立的第38師和第22師分别攻占了大金和泰洛,3月初攻占了孟關和瓦魯法基斯。日軍撤退到傑布山口,并冒着危險進行抵抗。新的第22師隸屬于新的第38師和第53美國陸軍。經過14天的戰鬥,七支小隊(兩個營)通過占領10公裡長的傑布山口(見蒙關傑布山戰役)作為回應。日軍殘餘部隊撤退到孟拱谷。然後是第五個和第三個。新抵達的泰克裡地區的七支隊伍和新抵達的第30師和第50師分别混入中美突擊部隊,并繼續向米蒂納推進;

撤退到孟拱谷的日軍得到了增援,據壽高利、英凱堂、卡盟等地稱。4月底,新成立的第22師團與新成立的第38師團合作,向日軍發起進攻,經過一個多月的激烈戰鬥,上述所有地區于6月19日被攻占。然後,新成立的第38師迅速向孟拱門推進,新成立的第22師從西側傳回孟拱門(見孟拱谷之戰)。此時,遠征軍第20大軍從西裡柴壩到隔怒江相望雙橋,經過一個多月的激烈戰鬥,攻占了馬門關、北齋公館、江禺街等日軍陣地,逼近周邊。第11集團軍也渡過怒江支援第20集團軍。5月22日,遠征軍按照國民政府軍事委員會關于在緬甸北部迅速占領滕沖、隆陵和印度陸軍師的指令,開通中印高速公路,以第20集團軍為右組攻擊滕沖,以第11集團軍為左組攻擊滕沖,攻擊龍嶺和芒城。6月初,第11大隊對日軍發動全面攻勢。第71軍主力渡過怒江,進攻龍陵,激烈戰鬥到21日,雙方形成對峙(見強江之戰)。

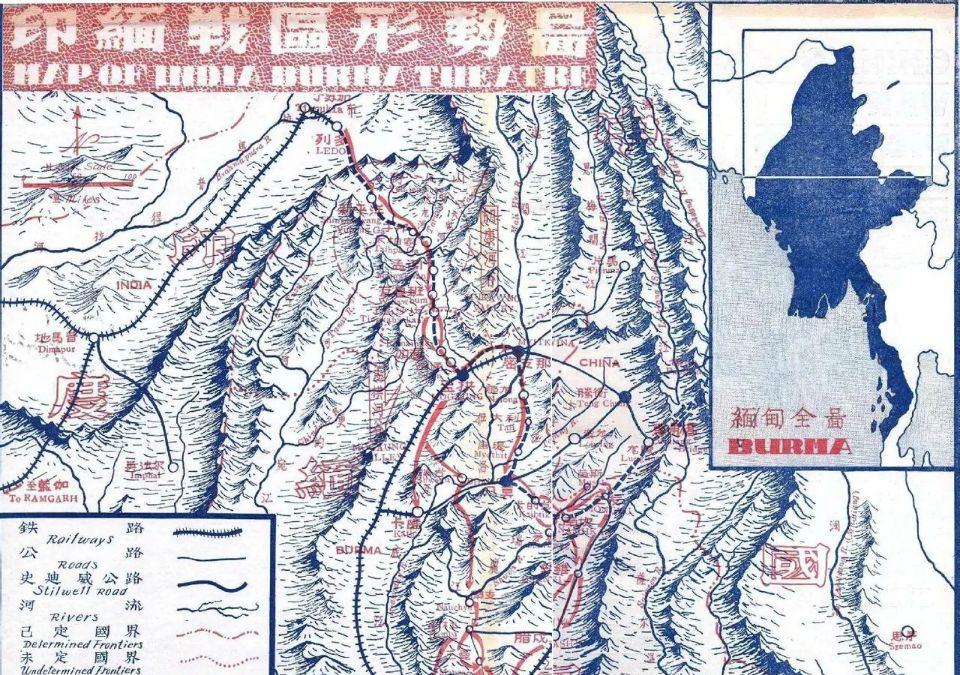

戰争局勢圖

第二軍主力渡過怒江,一支攻陷平坦的戛納,另一支圍攻第71軍進攻龍頭。遠征軍總備役第8軍于6月初一個接一個地渡河,加入第71軍對龍陵的進攻。同時,新編纂的第38師團在孟拱東北攻擊一名日軍,解除了英印陸軍第36師受到日軍攻擊的危險,逼迫孟拱城;經過兩天兩夜的戰鬥,25日攻克孟拱門。日軍殘餘部隊向邁蒂娜方向撤退。北部城鎮密支那(Myitsna)分為兩個日本機關。抵達該地區郊區的印度軍隊和中美混合突擊隊對日軍發動攻擊,經過兩個多月的激烈戰鬥,于8月5日占領了米奇納。大部分日軍被俘虜,少數撤退到八摩。

遠征軍第20集團軍對滕沖發動進攻,日軍根據危險的抵抗,經過艱苦的戰鬥,9月14日攻占騰沖,日軍全部被俘。7月13日,第11集團軍再次向龍陵發起進攻,11月6日,在第20集團軍的支援下,攻占了龍陵,日軍大部分被俘,少數撤退到芒城。後來,第11集團軍進攻芒城,掩護,城,滿族。入侵米奇納後,駐軍将其部隊分為新編的第1集團軍(第38和第30師)和新任命的第6集團軍(新師的第22、第14和第50師),經過全面的訓練補充後,于10月15日開始向南推進。11月14日,新成立的第38師團抵達巴莫附近,在新成立的第22師團和空軍的配合下,經過20多天的戰鬥,擊敗了日軍第2師團的一支強化聯合部隊,俘虜了第8師團。1945 年 1 月 15 日,新成立的第 30 師團征服了南倀,大部分日軍被俘虜,殘餘部隊撤退到拉卡。

在曼卡附近接管新的第22師團後,第50師團向南進攻,并在萬古德擊敗日軍後繼續向毛羅推進。英印陸軍第36師正朝着喬姆的方向前進。攻克南倉後,新成立的第38師和新的第30師分别向萬佑和老龍方向進攻。新編纂的第38師團蓮科滇道(從昆明經南倁到叻急)沿日軍剩餘的軍事據點,27攻占萬禾,與遠征軍師一起,完全開辟了中印公路(從雷多經南坎到昆明的統稱)。新成立的第30師在新的第38師支援下,經過50多天的戰鬥,于3月8日征服了勞拉,繼續追擊康沙,并于27日與第50師會合。第50師團和丁目師的英印軍隊。日軍殘餘部隊向東撤退到荊州。此時,活動已經結束。[5]

戰争的結果

在持續一年半的緬甸北部戰役中,盟軍造成31,445人死亡,35,948人受傷,超過25,000名日軍傷亡。通過中國西南的國際運輸線——緬甸公路,大大符合第二次世界大戰太平洋戰場的反攻。[6]

戰争評估

勝利的原因

(1)緬甸人民、僑胞和山西人民的熱情支援,争取指導、運輸、道路建設等;

(2)中國官兵有信心取勝,戰鬥意志堅強,士氣強;

(三) 戰略戰術的主動性和靈活性以及豐富的武器和裝備;

(4)英美盟國的有力協助與合作。[7]

該活動的意義

抗日戰争不僅以最早收複失地、徹底消滅日軍而進入抗日戰争史,而且對全國抗日戰争産生了重大影響,作出了重要貢獻。

首先,反攻戰争的勝利打破了日軍對我國的圍困,解除了日軍對中國後方的後方威脅,收複了大片陣亡的土地,使陣亡地區的人民回到了祖國,進一步增強了全國人民對抗日戰争的信心。

其次,山西的抗攻戰,整個敵人,改變了中國三個戰場被敵人背向後,部隊配置設定的形勢來應對危機,使中國軍隊從三個戰場縮減為兩個戰場,友善中國軍隊騰出兵力,向東擺動師,縮短前線, 為1945年全國反攻創造了條件。

最後,通過緬甸的道路重新開放,大大加強了中國反攻的實力。從1943年到1944年,兩年問,由"駝峰航線"空運到中國援助中國隻有25萬噸,平均每月超過1萬噸,緬甸、中國和印度之後,僅用了7個月就進口了50萬噸戰略物資,平均每月超過7萬噸。這些戰略物資裝備了許多團。加上從緬甸西部北戰場向東移動的20萬精銳師,中國軍隊的戰鬥力有了很大的提高,實作了質的飛躍,使中國在戰争中占據了主動,加快了國家反攻的到來。[8]