徐海濤

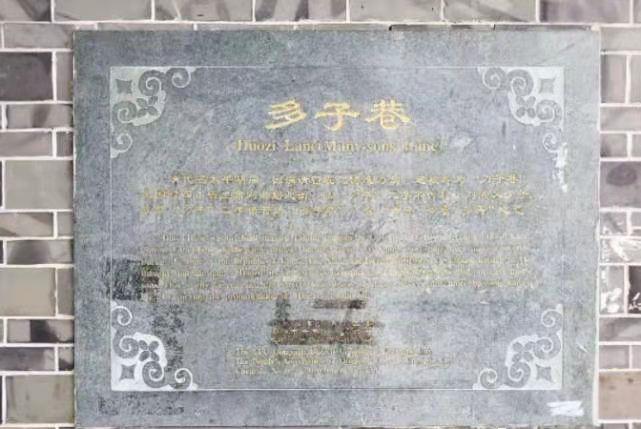

多子巷,曾是成都滿城中衆多胡同中的一條,原名叫作太平胡同。

推翻滿清以後,要把胡同改成街巷,咋個改呢?

一般來說是根據這個胡同的特點來取名字的。

因為在這個胡同吼頭,有不少為滿蒙八旗制造刀槍兵器的匠鋪是以這個胡同就被叫作了“刀子巷”。

民國時期,有“四川王”之稱的軍閥劉湘,其宅院就在刀子巷裡。

号稱“四川王”的劉湘都看得起這個地方,可見這條街巷是有魅力的。

劉湘住進刀子巷以後,總覺得心頭“耳起耳起”的。

劉湘說不出來這個地方有啥子不對,想了半天才覺得是巷名太不吉利,睡到床上就想到這個巷子名字叫“刀子巷”,總覺得有把刀懸掉掉地挂在上頭,說不定哪天硬是就掉下來把自己殺了,劉湘總認為是暗藏兇機。

1935年便聽從當時著名學者張聖奘的建議,将刀子巷改名成了多子巷。

劉湘的長子與次子都是早逝,當時隻有一個兒子和一個女兒,而多子巷,寓意為了求得多子多福。

劉湘是抗日英雄,帶病出征奔赴抗日前線。盧溝橋事變爆發的第二天,劉湘即電呈蔣介石,同時通電全國,籲請全國總動員,一緻抗日。1937年10月15日,劉湘被任命為第七戰區司令長官,兼任集團軍總司令,率領川軍帶病奔赴抗日前線。在抗戰前線吐血病發,于1938年1月20日在漢口去世。死前他留有遺囑:“抗戰到底,始終不渝,即敵軍一日不退中國境,川軍則一日誓不還鄉!”

劉湘去世後舉行了隆重的國葬,1938年1月22日,國民政府主席林森明令褒恤劉湘,追贈陸軍一級上将,并将其生平事迹存備宣付國史,用示國家笃念功勳之至意。2月14日,頒令準予國葬。

殡期定于同年5月27日,在四川省府靈堂公祭後,由省府出殡至武侯祠漢昭烈墓右側安置,并舉行了隆重的國葬典禮。殡葬之日,國民政府下令全國降半旗緻哀,川、康兩省禁止一切娛樂活動。為抛撒祭文傳單,甚至還出動了幾十架飛機,繞墓低空盤旋。何應欽、白崇禧、閻錫山、盛世才、宋子文等國民黨大員贈送挽聯。蔣介石題匾“飒爽猶存”。

1938年2月,劉湘靈柩移送成都,即将墓址選在成都南郊,以緊鄰武侯祠惠陵旁的86000平方米之地作為墓園營建。墓園由建築專家楊廷寶仿南京中山陵園形式規劃設計。墓園内修旌忠門(三阙),立神道碑(碑亭),建紀念亭(多角亭,毀于文革),澆鑄劉湘銅像(1949年前後已不存)。其陵墓所在地當時就被辟為“甫澄紀念公園”。

墓園于1938年動工,共耗資140餘萬大洋,至1942年1月墓園落成。新中國成立初期,劉湘墓園曾作為中國人民解放軍西南軍區後勤油料部倉庫使用。1953年,由成都市市長準許,政府出資2.5億元(舊币)整修武侯祠和劉湘墓園,對劉湘墓園的全部宮殿式房屋進行了油漆、粉刷、彩繪、修補和整修;同時培修了大門外到大門内直至果園的道路以及部分牆垣。因陵園草木荒廢已久,故當時還做了大量整修園林的工作,并擴挖了劉湘墓園内的池塘。整治後的劉湘墓園與武侯祠合并為南郊公園。1966年8月23日,成都紅衛兵同園内“革命職工”一起,挖掘墓圹,鑿砸墓冢,破毀棺椁,焚燒屍骨,劉湘墓遭到徹底“革命”,嚴重破壞。

劉湘還有一些趣事,這裡和大家分享一下:

劉湘的外号叫“巴壁虎兒”。巴壁虎是蜥蜴的一種,在四川又稱“四腳蛇”,有極強的粘附能力,可在牆壁或光滑的平面上快速爬行。再看,劉湘的仕途一帆風順,官至一級上将,不正像一隻巴壁虎嗎?另一個說法是,劉湘的部隊曾經駐紮并發迹于重慶的巴縣,璧山。是以,老百姓給劉湘的這個綽号巴壁虎簡直是太貼切了。現在的老百姓不敢給“上面的”取外号了,稍不注意就封了。

劉湘公館還有一個出名的東西是美食,這道菜的名字叫醪糟紅燒肉,是舊時成都多子巷劉湘公館裡宴客的一道名菜。據說劉公館每次宴客,席桌上都要備兩份醪糟紅燒肉。此菜肉色紅亮,入口化渣,味醇汁稠,入口有如吮滑膩之珠,瞬間又化為烏有,非鹹非甜之味長留齒頰,芳香沁脾。

民國時期還有一位名人曾經住在多子巷的東頭,他就是民國時期曾經出任過成都市長的著名書法家、齊白石入門弟子餘中英(即興公)。

如果行走在成都的街頭,你會常常看到一些店鋪的匾額如“陳麻婆豆腐”“粵香村”“淡齋精裱書畫”等等是一位名“興公”的所題寫。

這個興公就是餘中英先生(1899-1983)。餘爺爺原名餘仲英,譜名餘世澤,又名烈,字興公,号墨志樓主、影庵。于書法、繪畫、篆刻幾方面皆有造詣,是蜀中近現代書法界承前啟後的人物。餘先生出生于以盛産豆瓣醬聞名全國的四川成都郫縣(現成都市郫都區)。

抗戰初期,随劉湘率川軍出征,後任川康綏靖公署副參謀長。

曾經當過民國時期的成都市的市長。1949年後,擔任過四川省書協副主席,省政協委員和省文史館館員。

餘老先生從年輕時代開始即有志于書畫篆刻藝術的學習研究,其後雖軍政事務、社會活動繁忙,仍硯田耕耘,樂此不疲。

1932年,餘中英緻信遠在京華的齊白石先生,希望成為齊的弟子,齊白石接信後欣然嘉許。于是餘先生于1933年中秋節前夕偕夫人朱梅君扺京執弟子禮拜見齊白石(是年餘先生34歲。冬,餘母牟太夫人攜孫餘鴻基、餘鴻彰亦至京)。

在京期間深得白石翁厚愛,愛之如子,待之如友。朝夕聆聽白石翁教誨,藝事日進。

49年以後,多子巷的東頭出現了一個紅色的樓房,名字叫做“多樓”。多樓是在多子巷和東城根上街的交接地方。

在東城根街的西邊,全部是新修的紅色的磚瓦蓋的樓房,我記不清楚是幾層樓了,可能是二或者三層吧,不會超過五層。那個時候喜歡用紅磚修房子,就是光胴胴的,沒有外裝飾。底樓是商鋪,二樓以上是住家戶。

有趣的是:挨朵哪條巷子的那棟紅色的樓房,就取那條巷子的第一個字作為這棟樓房的名字。挨朵東勝街的叫勝樓,然後是斌樓,桂樓,仁樓,多樓。東樓有兒童醫院和幾家小餐館,斌樓有理發店和一家日雜商店,桂樓有茶葉店和中藥鋪,仁樓有小酒館和連環圖鋪,多樓有一個儲蓄所,這個儲蓄所在1970年10月16日的發生了搶劫殺人案件,案件至今未破。該儲蓄所後遷至我所居住的東城根街勝樓臨街底層。原是一戶姓萬的人家所居住。

多子巷的東頭有共青團四川省委,這個機構是最具有特色的,是專門負責培養無産階級事業接班人的。