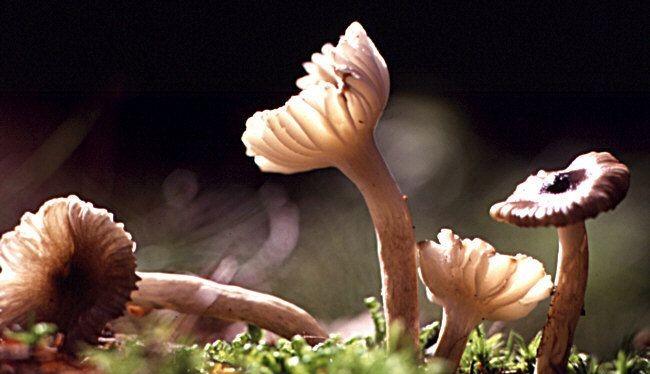

傘菌目—蠟傘科

真核生物域

真菌界

擔子菌門

傘菌亞門

傘菌綱

傘菌亞綱

傘菌目

蠟傘科

蠟傘科(學名:hygrophoraceae)是擔子菌門下傘菌目的一科,蠟傘科真菌子實體下的菌褶表面呈蠟狀。

下屬:

拱頂傘屬

濕傘屬

蠟傘屬

绯紅濕傘(學名:hygrocybe coccinea),俗稱猩紅罩(scarlet hood)、猩紅蠟傘(scarlet waxcap)或義紅蠟傘(righteous red waxy cap),是一種色彩鮮豔的擔子菌門真菌,隸屬于濕傘屬。這種真菌廣泛分布于北半球地區,東至中國、日本,西至英國、美國,均有绯紅濕傘的蹤迹。這種鮮紅色菇類于夏末和秋季生長,菌蓋直徑為0.4–1厘米,有菌柄。

绯紅濕傘最早是由德國真菌學家雅各布·克裡斯琴·沙弗(英語:jacob christian schäffer)于1774年描述的,其學名為绯紅傘菌(agaricus coccineus)。于1838年,瑞典生物學家伊利阿斯·馬格努斯·弗裡斯将這種真菌重新歸類為蠟傘屬。于1871年,保羅·庫默爾(英語:paul kummer)将其學名改為現名。其學名源自拉丁文詞彙“coccinea”,意思是“猩紅”。

绯紅濕傘的菌蓋細小,最初呈鐘形,但随着年齡增加會漸漸變平。其直徑為2–5厘米(¾–2英寸),顔色為猩紅色,觸感較為具粘性。其菌褶是連生的,它們之間的間距較大,并且呈黃紅色。其孢子印呈白色。其菌柄高2–5厘米(¾-2英寸),厚0.3–1厘米(⅛-⅓英寸),沒有菌環,顔色為紅色,而底部顔色則為黃色。其菌肉呈黃紅色,并且隻有淡淡的氣味和味道。其橢圓形擔孢子的大小為7–9.5 x 4–5微米。

澳洲曾有兩種真菌被錯誤地劃為绯紅濕傘,但現在已成為了獨立品種。這兩種真菌分别是小紅濕傘(hygrocybe miniata)和幹多拉濕傘(hygrocybe kandora)。

绯紅濕傘廣泛分布于北半球,并且經常在草地上出現。每年的夏末到秋季期間,這種真菌都會在北半球各國出現。在英國,這種真菌通常會在深秋無霜期出現。在北美,這種真菌會在冬季于紅樹林或混合林地出現。除了歐美外,中國、日本、印度和尼泊爾均有這種真菌出現的紀錄。

绯紅濕傘并沒有毒,是以是一種食用菌。但是,這種真菌的菌肉隻有淡淡的味道,是以并不受歡迎。

小紅濕傘(學名:hygrocybe miniata),俗稱朱紅蠟蓋(vermilion waxcap),是一種擔子菌門真菌,隸屬于濕傘屬。這種真菌是一種廣泛地分布于世界各地的物種,并且主要在秋季在田地、荒地、草地、熱帶雨林、桉樹林、石楠荒野等地方出現。

小紅濕傘最早是由瑞典真菌學家伊利阿斯·馬格努斯·弗裡斯于1821年描述的,其學名為小紅傘菌(agaricus miniatus)。于1838年,弗裡斯重新将這種真菌劃入濕傘屬。後來,德國真菌學家保羅·庫默爾(英語:paul kummer)于1871年将其學名改為現名。其學名中的“miniata”源自拉丁文詞彙miniat,意思是“塗上紅鉛”,指的是其顔色。其另外,學名中的“半”也是為了與血紅絲膜菌(cortinarius sanguineus)分别。

小紅濕傘的菌蓋直徑為0.5–3.5厘米(0.2–1.4英寸),呈猩紅橙色,且邊緣部分呈黃色條紋狀。起初是凸面狀的,但随着年齡增加會變成有着波浪狀邊緣的扁平狀。幹燥成熟子實體的中心部分有着明顯的皮屑狀或鱗片狀質感,而這也是其特點之一。其菌柄高度為3–5厘米,厚0.3–0.4厘米,呈倒錐體狀,并且傾向扁平化。其顔色與菌蓋相同,但有時候會較為淺色。其底部呈白色。其菌褶呈橙色,是連生的或自基部沿蕈柄向下生長的。它們之間的間距較大,并且有凹槽。其菌肉呈橙色,并且沒有任何氣味。其孢子印呈白色,而擔孢子的大小則為7–9 x 4–5微米。

小紅濕傘廣泛地分布于世界各地,且幾乎所有溫帶地區都有其蹤迹。歐洲、北美洲[3]、南美洲、亞洲和澳洲均有小紅濕傘出現的紀錄。這種真菌主要在秋季于田地、荒地、草地、熱帶雨林、樹林、荒野等地方出現。這種真菌亦常與山柳蘭一起出現。

小紅濕傘是可供食用的,但現今真菌學家們還未知道這種真菌是否有毒和會否導緻過敏反應,是以并不建議食用。

青綠濕傘(學名:hygrocybe psittacina),俗稱鹦鹉傘菌(parrot toadstool)和鹦鹉蠟蓋(parrot waxcap),屬于蠟傘科多彩菌屬,廣泛地分布于世界各地。青綠濕傘原本的學名為“hygrophorus psittacinus”。青綠濕傘擁有兩個亞種分類:“psittacina”和“perplexa”, 而亞種“perplexa”原本是一個獨立物種。青綠濕傘是加州唯一一種同時擁有綠色外表和粘糊糊的菌蓋和菌柄的真菌。青綠濕明亮的綠色表層并非因葉綠素的存在形成,全因真菌不具備葉綠素。其綠色表層是由色素造成。

青綠濕傘是一種體積細小的真菌,其菌蓋外形多為鼓膜凸狀或凸狀。青綠濕傘的菌蓋長約1厘米至3厘米,菌蓋于真菌年青時顔色為綠色,并會随着年齡增加而變為淺黃色,甚至粉紅色。具粘性菌的柄長約2厘米至4厘米,寬3毫米至5毫米,外形為柱狀或錐狀,空心且表面無毛,且其顔色為綠色或蒼黃色。寬闊的菌褶顔色為綠色,具黃邊,而孢印則為白色。綠色的莖尖色彩不變,即使在很舊的青綠濕傘标本中,其莖尖仍然呈綠色。青綠濕傘的氣味和味道均不顯著,并且暫時沒有任何分辨青綠濕傘的化學測試。青綠濕傘主要成長于夏季到秋季(九月至十一月)期間。

青綠濕傘在年青時因其獨特的綠色外表而很容易識别。但是在較年老的青綠濕傘則因其顔色多樣,是以很容易與其他真菌混淆。

青綠濕傘通常都會孤立地散落在潮濕的泥土、苔藓或腐殖質上,并經常出現在紅杉下。青綠濕傘的“psittacina”亞種廣泛地分布于西歐、冰島、格陵蘭、南北美洲、南非以及日本的草原中,并主要出現于夏季和秋季。在歐洲,青綠濕傘的數量正逐漸下降,全因當地的生境退化。而“perplexa”亞種則主要分布于西歐、美洲和日本。維多利亞州亦曾有此亞種出現的紀錄。青綠濕傘通常都會在草被剪掉後被人發現。

青綠濕傘在蘑菇指南中經常被列為可食用的。但若一位成年男性一次攝食了超過20個青綠濕傘,便會引緻胃腸道疾病。

【更多精彩文章,請關注微信公衆号“世界民族與文明曆史”】