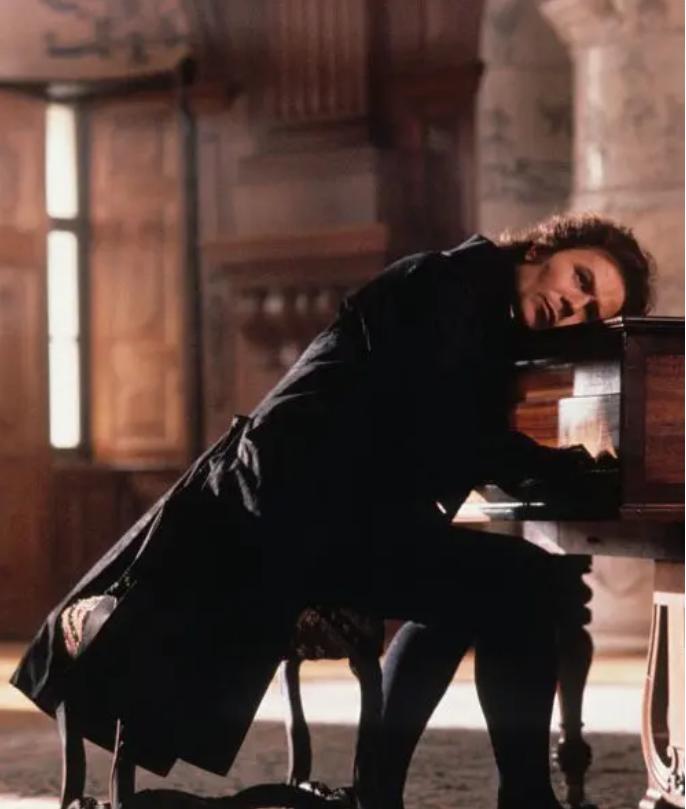

伏在鋼琴上辨音的貝多芬(電影《不朽真情》)

3月3日是全國愛耳日,兩個阿拉伯數字“3”就像兩隻耳朵,提醒我們保護聽力,以及對耳聾人士的關注。貝多芬可謂曆史上最著名的失聰者,他在26歲便被診斷聽力下降,直至許多年後完全耳聾。

失聰不但給貝多芬帶來了音樂創作上的障礙,也帶來了情緒的焦躁和心理的痛苦,但貝多芬最終沒有向命運屈服,他在創作第五交響曲(《命運》)的時候說出了那句振聾發聩的話:“我要扼住命運的咽喉,它不能使我完全屈服!”

除了音樂,貝多芬攜帶的另一件從未離身的東西是纏繞一生的疾病和肉體的折磨,以及他最重要的感官的損害——聽力。身心痛苦将不斷威脅他的紀律感和責任感, 還有他遠大的理想。

當時的醫學作為一種科學乏善可陳,是以貝多芬病痛的原因可能永遠無法确定。有可能是廚具、受污染的酒或礦泉水等其他來源令他攝入了大量的鉛。 它會沉積在他的骨骼中,并慢慢滲透,摧毀他的消化系統。少年時他就已經常受胃部絞痛和腹瀉困擾,并從未痊愈,這加重了他多疑和厭世的傾向。他為人類奉獻卻從未了解他人,盡管他全心全意渴望愛和陪伴,但随着年歲增長他越來越難以忍受外人。 他自己的肉體成了可怕而無情的敵人。

他在30歲時寫道:“我已經在詛咒我的創造者和我的存在。”即使他痛苦的原因并非鉛中毒,也會另有緣故,或是一系列類似的痛苦慢性病的綜合影響,還有急性病的折磨。

當貝多芬帶着信心和完全正當的對光明的希望離開波昂時,等待他的是不隻是輝煌,還有磨難。

在1797年年末,貝多芬受到嚴重的疾病折磨,可能是斑疹傷寒。這意味着數周的疼痛、發燒、咳嗽、昏迷,乃至于神智失常。這種疾病嚴重地影響身體和神經系統,當時常常會緻命。它也會影響聽力。

命運之錘在忙碌的社交和創造活動當中砸了下來。按貝多芬的回憶,它始于一次極端的暴怒。在較高價的電梯大廈中他正和一位男高音争 論音樂問題,後者離開後又傳回,在貝多芬忙着作曲時敲門。他從桌子前跳起來,氣得被一陣痙攣襲擊,趴倒在地上,手支着地。起來後,他說:“我發現自己聾了,自此開始一直這樣。”

德國波昂貝多芬故居的塑像

後來,他的聽力恢複了一些,但不是全部。現在他的耳中一直有尖叫、嗡嗡、哼聲的合奏,從早到晚令他發狂。

他狂亂地跑去找醫生。他們安撫他,給他吃藥。一個又一個醫生,一次又一次治療。但沒有起什麼作用。醫學至少還要等半個世紀以上才能治療或處理這樣的殘疾。當時的醫生對疾病的真正原因幾乎沒有什麼認識。雖然科學方法快速發展,自中世紀以來醫學卻沒有多少進步。人們還不知道細菌和病毒的影響,沒有抗生素,不懂神經系統的結構和消化系統的功能。聽診器到1816年才發明。當時也沒有手術麻醉劑;醫生用飛快的速度切開病人,試圖在尖叫的病人痛死之前完成手術。大多數藥物完全沒有作用,有些造成嚴重的傷害。

對貝多芬來說,耳聾的恐懼勝過了慢性的老毛病:自青年時期起就困擾着他的陣發的嘔吐和腹瀉。在職業生涯中,他把周遭的人視作敵人,如今身體才是他最惡毒、最無法逃脫的敵人。他的生活,他的創作,他的精神都遭到與他的音樂、他的天賦、他的智慧無關的力量的打擊:曾奪去他襁褓中的兄弟姐妹,他的老師弗朗茲·羅萬蒂尼和他的母親的命運之力。

他27歲了。最初他應該并不相信,年輕人會拒絕面對在他們身上發生的事。必須掩蓋他聽力的喪失,掩蓋他的恐懼和絕望。他覺得它将來會摧毀自己的職業。這種恐懼是完全可以了解的。他需要掩蓋一切,向世界展現原來自信和強健的一面。他沒有把這件事告訴别人——包括阿曼達、弗朗茲·魏格勒和 斯蒂芬·馮·布倫甯。

當他聽不到,不能按時回應他人時,人們會覺得他在走神,在想事情。讓他們猜去吧。他要找到治療的辦法。他必須找到。是以他看了一個又一個醫生。貝多芬是能想到的最壞的病人,不可能長時間按規定服藥或禁食,如果治療不馬上見效就會生氣。醫生們試圖使用水蛭、放血、溫水浴和冷水浴,痛苦而危險的将樹皮綁在手上的治療方法,這些都沒什麼明确的科學依據。至少醫生們已經知道帶有鉛鹽的廉價葡萄酒會對消化系 統和性格産生嚴重的影響:它會讓人易怒和偏執(貝多芬已經足夠易怒和偏執了)。含鉛的酒非法但仍然普遍。

貝多芬可能也知道這些危險,可能不知道。如果他确實知道,也太晚了。

油畫:在鋼琴前創作的貝多芬

不可避免地,他的健康問題影響了他的音樂。op.10的d大調奏鳴曲的慢樂章可能是第一個暗示,或者是《“悲怆”》。他之前創作過悲劇性的音樂,但不像這些這麼激進。青年時,他在《約瑟夫康塔塔》中有力地描寫了死亡,因為他曾親眼所見。他的老師和幾個兄弟姐妹都死了;他目睹母親走向死亡。對當時所有人來說,死亡無處不在,每個人的人生都像是戰場。但貝多芬面對的新威脅并不一樣,它是内在的衰退:緩慢的死亡,能夠察覺,在命運的折磨面前無能為力。

命運将成為他音樂中持久的主題,它一直帶有敵意。一定在有些時候,他耳中轟鳴,身體受嘔吐或腹瀉或兩者的折磨,他陷入悲慘和絕望的無底深淵。除了耳聾的陰影,貝多芬承受的持續劇烈的耳鳴本身也足以讓人自殺。但當能夠工作時,他仍然以過去的精力,無法抑制的才華和自信投入工作。他用超常的忍耐力和勇氣面對超常的痛苦。他需要變得強大。

除了死亡本身,耳聾是音樂家會遇見的最恐怖的事。這很容易了解,很難忍受。 在第一次打擊之後,他過了一段時間才認識到自己不可能得到治療,隻能逐漸陷入失聰的境地。他能當演奏家的日子屈指可數了。

很正常,他沒有馬上認識到這點。很正常,病人不能看到未來。

後來他說聽力問題在平時困擾他最嚴重,在作曲時最輕微。沉入出神境地時,他可以屏蔽耳中的喧嚣,僅僅集中精力于他在鋼琴上或頭腦中構思,在樂譜上起草的内容。1799年他并不開心卻創作豐富。年初他在第二本草稿本上寫滿了一首f大調弦樂四重奏的樂思和手稿,它最後成為羅布科維茨大公委約的曲集的第一首。一頁又一頁,他為一個不斷出現的音型起草各種變奏,寫出一個幾乎是單一節奏的第一樂章,他在之後的作品中經常如此。

他的作曲過程是鍵盤上的即興演奏和抓起一支羽毛筆在他放在鋼琴邊的桌子上的譜頁上勾畫的交替。無論天氣如何,每天他要來一兩次沿着城牆的快走,他的腦中充斥着音樂,他急急掠過古老的宮殿和堡壘,在維也納四處遊蕩。

這就是他的創作節奏。

日複一日,年複一年:即興演奏,在桌上打草稿,外出散步。

以上内容選自美國音樂傳記作家揚·斯瓦福德的《貝多芬傳:磨難與輝煌》,由出版社授權釋出。

[美]揚·斯瓦福德 《貝多芬傳:磨難與輝煌》 韓應潮譯 啟真館·浙江大學出版社 2020年2月

貝多芬的一生難稱幸福。世人向往的愛情和圓滿家庭與他無緣,病痛與磨難始終徘徊不散,健康的體魄也變成奢求,他要借助紙條才能與他人交流。但他從未喪失對生活的熱情,始終渴望成為一個善良、高貴,并為人類獻身的人。這本書想要做的,就是在旋律之中還原貝多芬的真實形象。這個形象也許厭世、粗魯、多疑,卻有血有肉,令那些音樂作品更加立體,更有韻味。

作者簡介:揚·斯瓦福德(1946—),美國作曲家、作家。斯瓦福德以優異成績畢業于哈佛大學,後于耶魯大學音樂學院取得碩士以及博士學位。主要以一系列音樂家傳記而聞名,這些傳記包括《查爾斯·埃夫斯傳》《勃拉姆斯傳》《貝多芬傳》等,并著有《古典音樂經典指南》等。

(編 / 俎燚楠,審 / 任慧)