【本文原創首發,點選右上角“關注”,分享更多精彩文字】

文|江徐

孩子睿智的心靈能撫平很多生活的創傷,但我卻無法找到自我超脫的時刻。——《超脫》

一位朋友曾說,生命是生命本身的饋贈,唯有愛才能超越。看完美國電影《超脫》,我想起這句話。

從表層看,電影《超越》講述一所學校的不堪現狀,借此探讨教育問題。如果更深入一層,我們可以看到,它其實以男主角亨利為點,以亨利所在學校為面鋪展開去,展現了不同年齡階段、不同社會階層千姿百态的人生,這些人生内部形形色色的心靈困境,用一句歌詞表達就是:我該如何存在?

存在主義哲學家薩特認為,人像一粒種子偶然地飄落到這個世界上,而世界是荒誕的,人生是痛苦的 。生而為人,難道隻能在荒誕之中,痛苦麻木地飄蕩一段時間,直到歸于寂滅?

我們有幸被賦予生命,僅僅任其存在并不夠。當我們思考該如何存在的時候,其實是在探索超越的出路。我們需要超越的,是不可選擇的命運、生活帶來的創傷、不被了解的孤獨。

有人評論,電影取名為《超越》名不副實,因為讓人感到壓抑沉重,甚至稱之為“災難片”。而我分明在壓抑沉重之餘,感到人性之善帶來的溫暖。

什麼叫命運?

以前,我對“命運”一詞的認知非常模糊,人生閱曆的增加讓我明白:所謂命運,是出生之際不可選擇的父母、原生家庭、成長環境對一個人的童年乃至整個人生底色的渲染。

電影《超脫》的一個藝術特色是,将男主角亨利的腦海中随時閃現的意識,插入他的現實生活,讓兩者參差呈現。将點點滴滴的意識加以連綴,我們大緻了解到他的命運:

當年,亨利的外公也許在醉酒後,猥亵了自己的女兒,之後生下亨利。亨利七歲那年,母親不堪忍受内心折磨,服藥自殺。從那之後,亨利與外公相依為命,孤獨地長大。

這樣一份命運,這樣一種扭曲的家庭環境,讓亨利養成自我封閉的性格,就像外公所講:“你總是說你很好,但我知道你藏着心事,你總是自我封閉,你從孩提時就這樣。”與生俱來的命運,造就天生如此的性格,天生如此的性格,指導日常生活的言行舉止。

身為教師的亨利,不固定在一所學校任職,他頻繁更換學校,擔任代課教師。這樣做,是為了避免與他人進行情感交流。心思敏感的學生得以窺見,他看上去總是很悲傷。

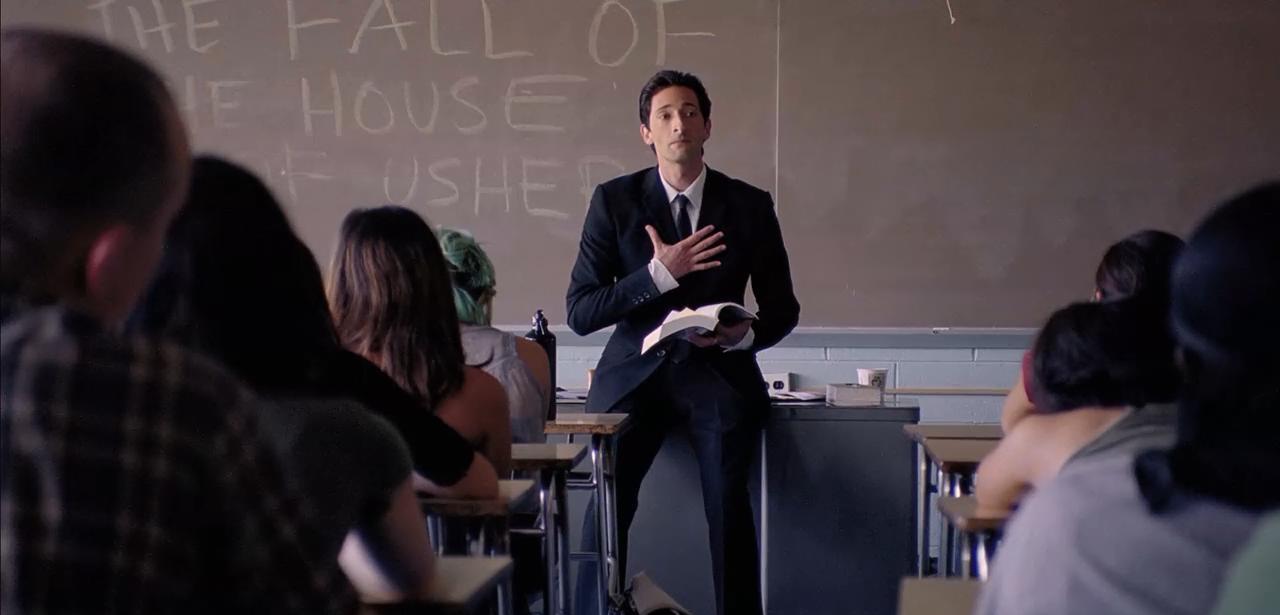

在被稱為“垃圾學生收容站”的學校,亨利是富有魅力的老師。面對出言不遜的學生,他不動聲色地安撫,面對悲觀消極的學習,他循循善誘地開導,面對虐待動物的學生,他心平氣和地教育。總之,他是内心強大的老師、平和友善的同僚、帥氣溫柔的單身漢。

然而,當他坐上無人認識的公共汽車,一邊回想自己的命運,以及這份命運下的存在,就會淚流滿面。

亨利渴望超越。他以寬容之心對待外公,直到他離世;他以極大的耐心與愛心,教導冥頑不靈的學生;他以悲憫之心對街角偶遇的雛妓,将她拉回正途。這種毫不吝啬的愛意與幫助,對别人而言是引導,對他自己來說何嘗不是拯救?

命運就像一把太陽傘,将亨利籠罩其中,随時映照内心的陰影。

命運也像一片大地,不論走到哪個角落,都無法擺脫它的引力。

作家汪曾祺說:“每個人都帶着一生的曆史,半個月的哀樂,在街上走。風中交織着我們每個人奔忙、慌張、孤寂而又庸實的生活。”

亨利是如此,他周圍的人是如此,現實生活中的人們何嘗不是如此?

這所學校的校長,看起來是體面威嚴的女強人,實際上,她要背負自己被解雇、學校被拆散的壓力,人到中年,她還要默默面對婚姻的危機。她蜷曲在辦公室地闆上,流着淚,對着擴音機宣布最後一次職工大會。誰能看見她的無助與辛酸?

年輕的教務長,面對聽不進勸導的叛逆少女,感到痛心疾首,恨鐵不成鋼的心理讓她情緒崩潰,發出不得體的歇斯底裡的哭喊。換來的是什麼呢?一句“你他媽有病”。誰能了解她的力不從心?

一名男教師,回到冷冰冰的家,妻子低頭玩手機,鍋裡沒飯,心裡沒愛。他從包裡取出試卷,迎面而來的是學生寫試卷上的“你個爛人”。他下班回到樓下,常常在汽車裡坐上許久。誰能讀取他的踽踽獨行?

雛妓艾瑞卡為了生存,在公共汽車上為男性提供服務,得不到報酬,又被羞辱。之後,她跟随亨利下車,質問他為何不挺身而出幫她一把,甚至恬不知恥地表示自己可以提供免費服務。誰能了解她的過去、包容她的堕落?

總之,男女老幼,都攜帶着難以言說的哀樂,與生活帶來的創傷。每個人都會遭遇生活的混亂瑣碎,都有各自的難題。

有些人很幸運,遇到貴人的相助,借此獲得成長與超越。有些人沒那麼幸運,隻能獨自咀嚼生活苦果,縮在昏暗角落,舔舐洪水猛獸造成的傷口。

亨利有這樣一段剖白:

“我們需要一些事物,來幫助我們從現實的複雜中抽離出來,或多或少地考慮下這些問題的來由,或多或少地考慮下怎樣才能脫離芸芸衆生的苦海。”

我想,這些事物,可以是藝術,可以是哲學,可以是宗教。借助這些事物,我們适時地跳出去,以旁觀者的角度俯視人生,以空靈超脫的心境觀照世間,以玩味遊賞的态度面對生活。或許就會發現,一切都沒那麼糟糕。

我的靈魂與我之間的距離如此遙遠,而我的存在卻如此真實。

存在主義作家加缪的這句名言,被放在電影開頭,奠定了整部電影的基色。

工作中的亨利,就像他的一位學生的畫中所呈現——一張空白的面孔,站在一個空蕩的教室。惡、這種空白與空蕩,正如他走在夜間大街時的内心獨白:“我對自己的感受從來直言不諱,我真實地對待自己,我年輕,又年老,連靈魂都無聊至極,許許多多次,我失去了表情,我就像你一樣。”

這個畫畫的學生叫梅麗迪斯。她很胖,不修邊幅,是以常常遭受同學的嘲笑。她愛好攝影,喜歡以敏銳的目光洞察每個人内心陰暗的一面——悲傷、憤懑、寂寞、孤獨、憂愁,将這些表情捕捉下來。

假若加以鼓勵與引導,她的天賦應該會得到更好的發展。可惜,梅麗迪斯的不幸在于,在學校被同學嘲笑,回到家裡又被父母批評。他們不斷地責罵她為何不減肥、為何整天搞這些陰郁的玩意兒、搞這些玩意兒有什麼用。他們從不反思:孩子為何是這樣的狀态?

最終,梅麗迪斯通過吞食自制的毒蛋糕的方式,在師生面前選擇自殺。她以為,死亡是一種超脫。就像她在錄像中所言:“有人說,自殺是解決煩惱的萬靈藥。”也許,她是勇敢的,其實是懦弱的,因為缺乏積極面對生活的勇氣。

經曆更多的生死離别,亨利有所感悟:作為世間個體,他微不足道,很多時候,不知自己該如何存在。他對女同僚所說:“你可以看見我,但看到的隻是驅殼。”

每個人都渴望愛,卻習慣了用肉眼看待世界。隻看見驅殼,注定無法懂得。無法懂得,就深陷孤獨的泥淖。

作家周國平說:“孤獨是愛意味深長的饋贈。”或許,隻有敞開心扉,學會了解、接納别人,才能激活愛的源泉。

人生海海,對命運的超越、對生活創傷的超越,對孤獨的超越,是亨利一生要做的功課,也是我們每一個在世間的修行。

【作者簡介:江徐,80後女子,十點讀書簽約作者。煮字療饑,借筆畫心。已出版《李清照:酒意詩情誰與共》。點選右上角“關注”,收看更多相關内容。】