《全國反奴隸制标準報》

1855年,美國《全國反奴隸制标準報》記者詹姆斯·米勒·麥金寫道,在奴隸制終結之時,他希望那些逃奴和幫助逃奴的人的故事能夠激起全體美國人的自豪之情:

這些精彩絕倫的故事……此刻就在美國人民眼前發生,終有一天,它們會得到公正的評價。盡管現在人們覺得這些故事不值一提,隻是狂熱廢奴主義者的事情,但總有一天,這些令人崇敬的英勇作為,這些高尚無私的自我犧牲,這些堅忍不拔的受苦殉道,這些至善至美的神意安排,這些命懸一線的逃亡和駭人聽聞的冒險,将會成為這個國家最廣為流傳的文學主題,後世來者,将為之歌,為之哭,為之屈膝緻敬,為之義憤填膺。(方納:《自由之路:“地下鐵路”秘史》,22頁,下文所引原文均來自此書。)

[美]埃裡克·方納:《自由之路:“地下鐵路”秘史》,焦姣譯,中國政法大學出版社,2017年,69元。

一百六十年後,當曆史學家埃裡克·方納在其著作《自由之路:“地下鐵路”秘史》中摘引這則史料的時候,不知道他是否會預見到,一年以後,一本同樣以“地下鐵路”為題材的小說會橫掃美國國家圖書獎和普利策獎等各大榜單,令這段美國往事再度成為熱議的焦點。

[美]科爾森·懷特黑德:《地下鐵道》,康慨譯,上海人民出版社,2017年,39.8元。

不管是方納的學術著作還是懷特黑德的暢銷小說,它們都可以視作自《湯姆叔叔的小屋》以來有關逃奴這一“文學主題”的一部分,而“地下鐵路”(underground railroad)無疑是其中最富有傳奇色彩的篇章。地下鐵路是美國内戰前廢奴主義者幫助黑人奴隸擺脫奴役、逃往北部自由州和加拿大的秘密交通網絡,這一網絡由變動不居的線路和接應站點連綴而成,難以計數的普通人投身其中。内戰的硝煙尚未散盡,這條“鐵路”就已經浮現于公衆的視野,關于它的神話則幾乎同時開始。參與過地下鐵路的人們紛紛撰寫和出版自己的回憶錄,口述史的收集和整理工作逐漸展開,以此為題材的小說、詩歌、戲劇和藝術作品接連問世。不過,如同曆史學家戴維·布萊特對内戰記憶的研究一樣,關于地下鐵路的描述和記憶也是分裂的,白人廢奴主義者和黑人廢奴主義者、逃奴各說各話,甚而互相攻讦責難。

這種分裂的叙事也展現在後世學者的論述當中。十九世紀末,地下鐵路開始成為曆史學家的研究課題。在威爾伯·西伯特等人的筆下,白人廢奴主義者成為不顧自身安危,有組織、有計劃地營救黑奴于水火的英雄。到了1961年,拉裡·加拉着意強調普通黑人的能動性,認為是逃奴自己解放了自己,而“那種井然有序、渡人自由的交通系統完全是個神話”(11頁)。這一修正性的結論在相當長的時間内主導了學者們的看法。近年來,相關研究更多地轉向了地方層面并進入了公共史學領域。經過數代學者的史料發掘和傾心鑽研,地下鐵路似乎已然題無剩義,幾無“秘史”可言。但在方納看來,這段可歌可泣的曆史仍有諸多晦暗不清之處,值得“重新思考”。《自由之路》一書不單要撇清文學作品裡的種種迷思和想象,更要彌合不同曆史叙事之間的裂隙。

埃裡克·方納

不過,方納無意撰述一部完備的地下鐵路全史或通史,也不是選取某個種植園或小城鎮作微觀剖析。他指出,地下鐵路并非以往想象中的那般規模龐大、組織嚴密,“而是許多地方網絡的串連”,“囊括了形形色色緻力于廢止奴隸制的個人、意見團體和運動”(13、17頁)。方納選擇以紐約市為中心展開叙述,兼及東北部地區。他首先梳理了内戰前紐約市與奴隸制的微妙關系,綜合考察了這座城市的政治、經濟、法律、宗教和社會氛圍。盡管紐約州在1827年廢除了奴隸制,但紐約市在經濟上和南部棉業、制糖業聯系緊密,政治上由同情蓄奴州的民主黨人把持要津,法律上也一再确認奴隸主有權追回作為“财産”的奴隸。和素有反奴隸制傳統的波士頓、費城不同,紐約可謂一座反廢奴主義氣氛濃厚的堡壘。

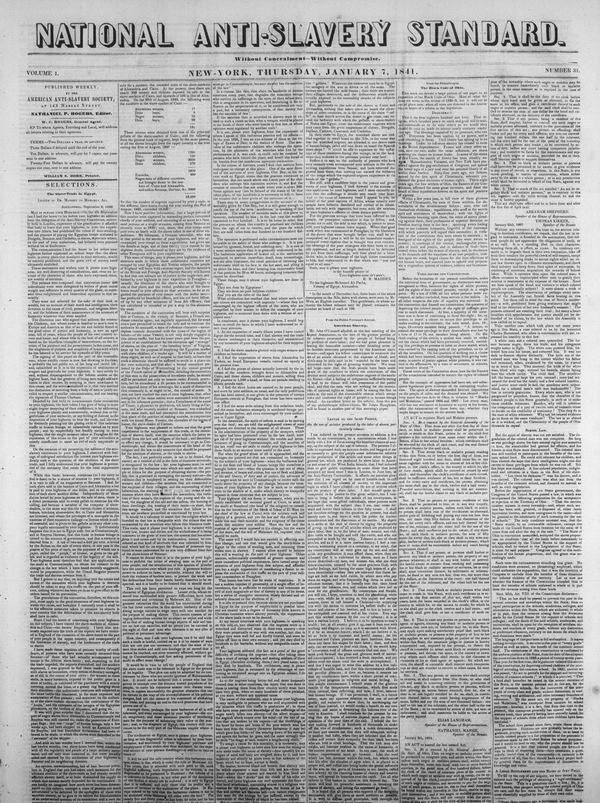

恰恰是在這樣險惡的環境中,自十九世紀三十年代開始,大衛·拉格爾斯等人上司的“紐約市警戒會”等團體紛紛成立,承擔起了接收、隐匿和轉運南方逃奴的重任。由于這些活動大多非法,相關記錄難以存留,這也導緻在先前的地下鐵路研究中,幾乎難以尋覓到紐約市的影子。借助于《全國反奴隸制标準報》編輯悉尼·霍華德·蓋伊留存的《逃奴手記》等史料,作者闡微抉幽,重制了紐約市在東北部地下鐵路網絡中的“節點”和“樞紐”地位。該市廢奴主義者的積極活動激勵了北方各地的類似組織,也使得紐約市成為連接配接諾福克、華盛頓、巴爾的摩、費城和紐約上州、新英格蘭乃至加拿大的這一“城際通道”的重要中轉站。鑒于以往的著述偏重于阿巴拉契亞山以西的俄亥俄河谷地帶,方納的研究可謂填補了東海岸地下鐵路拼圖的重要一環。

悉尼·霍華德·蓋伊

《逃奴手記》

地下鐵路是一個由白人廢奴主義者建構的高效網絡,還是黑人極少得到救助的“曆史虛構”?方納認為這兩種針鋒相對的觀點均有可議之處。當時紐約市的幾個重要的廢奴主義組織都由白人和黑人共同組成,後者往往擔任重要的上司工作。對于奴隸的最終解放,這些團體有着相似的願景,聯絡互動頻仍。用他的話說,“逃奴救助組織是内戰前跨種族合作的罕例,它還罕見地把城市底層黑人與富裕白人聯系了起來”(16頁)。不過,由于具體政策的分歧、資金糾紛和個人恩怨等多重因素,它們在架構上又處于各自為戰、甚至彼此指摘的分裂狀态。如紐約市的主要廢奴主義組織就分為兩派,即支援威廉·勞埃德·加裡森的“美國反奴隸制協會”和劉易斯·塔潘上司的“美國和外國反奴隸制協會”。

長期以來,人們對地下鐵路的另一種刻闆印象是,“鐵道員們”行事詭秘,外人知之甚少,這也常常是文學作品所極力渲染的内容。而在《自由之路》一書中,廢奴主義者的許多活動不僅稱不上秘而不宣,反而是完全公開的。他們依靠人脈協助黑奴逃往北方,延聘律師應對逃奴的司法訴訟,籌集資金幫奴隸贖身,并長期向立法機構請願以保障黑人的權利。為了傳播廢奴主義思想,影響公共輿論,進而獲得更多的關注和資助,他們創辦報紙,出版小冊子、傳單和年報,舉辦演講和募款集會。不少北方的政客巨賈都公開支援這些活動,特别是由瑪麗亞·韋斯頓·查普曼等女性組織的義賣活動,一度頗具聲勢。尤有甚者,廢奴主義者還會付諸“直接行動”,用沖擊法庭和警局、灌醉獄卒等手段強行帶走逃奴。南方奴隸主雇用捕手追捕逃奴、“拐子社”綁架北方自由黑人和廢奴主義者掩護逃奴遠遁的貓鼠遊戲,時常在紐約市的港口、車站和旅館上演。1850年的《逃奴法案》通過後,廢奴運動面臨的處境更為兇險,這些公開的鬥争也愈演愈烈。通過與更大的反奴隸制的曆史語境相結合,《自由之路》在很大程度上擴充了“地下鐵路”這一概念的内涵。地下鐵路不僅僅是幫助黑奴逃亡的通道,更是黑人與白人合作,運用道德、政治和法律手段對抗奴隸制、争取自由和公義的一系列活動。

在這些驚心動魄的抗争中,廢奴主義者的言行常常得到史家的關注,而那些獲得救助的逃奴的心聲,則往往付之阙如。盡管少數青史留名的著名逃奴(如弗雷德裡克·道格拉斯和哈裡雅特·雅各布斯)留下了他們的回憶,但讀者依然要問:那些成百上千的普通逃奴來自哪裡?他們為什麼要逃跑,逃跑的方式是什麼?在逃亡的過程中又經曆了什麼?由于史料的匮乏,過去這些空白的填補大多隻能寄望于小說家的想象。值得慶幸的是,蓋伊的《逃奴手記》記載了1855-1856年間兩百多位逃奴的地域來源、逃亡動機和方式(包括即将登上二十美元紙币的哈裡雅特·塔布曼的事迹)。方納将這份塵封已久的手稿和威廉·斯蒂爾等人的經典史料排比參照,盡可能地還原了逃奴曆盡煎熬的追尋自由之旅:他們多數來自梅森-迪克森線附近的馬裡蘭、特拉華等地,也不乏佐治亞等南部腹地;逃離種植園的最大動機是無法忍受殘酷的體罰,也有出于被轉賣的擔憂;他們在很多時候是集體逃亡,而不是獨自上路;他們會喬裝打扮,借火車、汽船和馬車亡命天涯,甚至将自己裝箱郵寄(“箱中人”亨利·布朗)。在潛行暗渡的逃亡路上,他們固然得到了蓋伊及其黑人助手路易·拿破侖等“地下鐵道員”的傾力支援,但更多的幫助來自那些普通人,包括同情逃奴的南部白人、信仰堅定的貴格派教徒、身為海員和碼頭勞工的自由黑人、富有正義感的律師和法官、把運送逃奴當作生意的船主,等等。正是這些在傳統史書上籍籍無名的個體,共同鋪就了這條變換不定、又無處不在的自由之路。

哈裡雅特·塔布曼

總之,在紐約市與地下鐵路體系、地下鐵路組織的構成和活動、奴隸逃亡的動機和方式等問題上,《自由之路》一書提供給讀者諸多新知新見,細緻入微地展現了地下鐵路的具體運作方式。方納運用語境主義的方法,成功地消解了關于地下鐵路的種種迷思和誤解,平衡了不同曆史記憶之間的張力,書寫了一個“黑皮膚與白皮膚的美國人攜起手來,為正義的事業并肩前進”的感人故事(13頁)。該書的成功,不僅在于對新史料的發掘和對舊史料的再解讀,更得益于将這些材料編織起來的叙事方式。作者娴熟而老道地運用叙事史手法,以一個個或令人揪心、或使人振奮的生動案例串聯全書。傳統叙事性曆史與“新美國曆史”的結合,不僅将政治辯論、經濟體制、社會輿論、意識形态等被人為割裂的曆史彙于一篇,也增強了故事的戲劇性和人文關懷。

當然,作為研究美國内戰和重建的大家,方納絕不滿足于講一個精彩的故事,而是試圖揭示這個故事的意義。《自由之路》的終章回到了所有研究十九世紀美國曆史的學者都繞不開的老問題:内戰到底為何爆發?奴隸制扮演了怎樣的角色?究竟是誰解放了奴隸?換言之,該書雖則聚焦于紐約市的地下鐵路,實則關照的是内戰的起源與性質這一宏大問題。方納認為,盡管内戰前逃奴的絕對數量有限,卻是十九世紀五十年代圍繞奴隸制而産生的全國性政治危機中的一個焦點,是“内戰的關鍵催化劑”(第6頁)。廢奴主義者的宣傳營造了一種公共輿論氛圍,喚醒了數百萬同情逃奴、遵從内心良知的北方人民。逃奴數量的不斷攀升令種植園主損失慘重,點燃了南方上司人的怒火,也讓北方的共和黨人分歧加深,不得不直面奴役與自由的悖論。

林肯對逃奴态度的轉變,或許可以視作這種社會氛圍下的一個案例。十九世紀五十年代末,為了維護黨内團結,林肯對逃奴問題采取了一種較為回避和暧昧的姿态,即承認南方有追回逃奴的憲法權利,但主張修改1850年逃奴法。内戰爆發之初,林肯仍抱有和南方和解的幻想,一度令聯邦軍隊返還逃奴。到1861年底,蜂擁而至的逃奴和洶湧的民意最終讓林肯宣布:所有到達聯邦軍隊占領區的逃奴将自動獲得解放。(更為詳細的讨論可參閱方納:《烈火中的考驗:亞伯拉罕·林肯與美國奴隸制》)在這裡,方納再次“狡黠”地捏合了以往相沖突的曆史解釋:誰解放了奴隸?不管是“偉大的解放者”林肯,還是“自己解放自己”的逃奴,抑或是對逃奴施以援手的普通人,作為無數曆史當事人中的個體,他們都以某種形式參與并推動了這一偉大的程序。

[美]埃裡克·方納:《烈火中的考驗:亞伯拉罕·林肯與美國奴隸制》,于留振譯,商務印書館,2017年,78元。

《自由之路》的另一重“野心”是,不僅僅要與該領域的專家學者對話,也要成為普通讀者的案頭常備。相較于方納的其他大部頭作品,《自由之路》可謂一本具有公共史學色彩的“大家小書”。方納以滿懷同情的筆觸,書寫了大曆史中小人物的悲歡離合。與懷特黑德冷峻克制的行文相比,作為曆史學家的方納反而有時顯得更為直率和飽含情感。小說《地下鐵道》給讀者們留下了一個懸念:主人公科拉究竟會不會尋覓到她的應許之地?而在《自由之路》的結尾,許多曆經千辛萬苦的逃奴終于享受到了自由的片刻歡欣。這個令人稍加寬慰的結局,給奴隸制的黑暗曆史,也給這個因種族關系而再度焦慮不已的國度,增添了一絲暖色。

作為一本譯著,《自由之路》的中文版很好還原了方納清晰曉暢,不乏生動活潑的文風,讀來毫無艱澀之感。不過,中國讀者能在多大程度上真正了解這段曆史及其意義,是另一個值得思考的問題。在美國的現實語境中,有關種族問題的學術著作和文學作品屢見不鮮;而對沒有相關曆史經驗的中國讀者來說,要了解已經成為過去的美國奴隸制,則無疑需要突破巨大的文化隔膜。當然,這種跨越時空之幕的對話并非沒有先例。1901年,林纾“觸黃種之将亡,因而愈生其悲懷”,着手翻譯《黑奴籲天錄》,以期“為振作志氣,愛國保種之一助”。該書曾讓青年魯迅等人感喟不已,并被改編為話劇。而在冷戰正酣的二十世紀五十至七十年代,黑人激進思想家杜波依斯的《約翰·布朗》《黑人的靈魂》等作品被譯介到中國,風行一時。在沒有了亡國滅種的危機,也不再聲援“美國黑人抗暴鬥争”的當下,我們或許可以用一種更加富有“同情之了解”的心态,來面對“地下鐵路”這份人類共同的精神遺産。

林纾譯《黑奴籲天錄》

杜波伊斯:《約翰·布朗》