張英

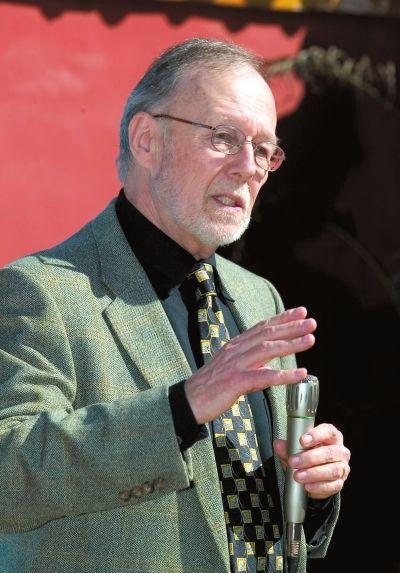

howard goldblatt,中文名是葛浩文,美國著名的翻譯家,最好的中國文學翻譯家,翻譯了包括蕭紅、 陳若曦、 白先勇、 李昂、 張潔、 楊绛、 馮骥才、 古華、 賈平凹、 李銳、 劉恒、 蘇童、 老鬼、 王朔、 莫言、 虹影、 阿來、 朱天文、 朱天心等二十多位名家的四十多部作品。

其中,葛浩文翻譯的莫言系列作品為莫言後來獲得諾貝爾文學獎起到了重要作用。

本文為葛浩文專訪第二部分。第一部分請看

最懂中國文學的葛浩文:我與蕭紅

我從中國大陸回到台灣,高信疆所在的中國時報請我做一次公開演講。那個演講廳裡都是人,隻有我一個老外。可憐的高開始的時候非要我談什麼中國小說、台灣小說,我當時不同意,為什麼台灣人還要我這個老外告訴他們台灣小說呢?

我站在那邊說了一半,我就提到我自己剛從中國大陸回來,去了北京和蕭紅的家鄉。結果我旁邊高信疆的眼睛突然就瞪大了,臉色蒼白,他不知道我要做什麼事。後來,他說我好在沒有再說下去,否則我和他會被警察馬上請走的。幸虧我好在沒有跨過那條紅線,他很高興。

蕭紅

1981年,黑龍江搞了一個箫紅誕生70周年大會,他們又請我來中國,我于是又自費到了哈爾濱。這次我在哈爾濱作了一個關于蕭紅的演講,呼蘭縣又請我到那邊演講,蕭紅家鄉七八百人,聽我這個老外跟他們說蕭紅,奇怪的是,會場坐的大部分人,都沒有聽說過她。

後來終于有一個機會,我跟蕭軍談到了蕭紅。因為魯迅先生一百周年的一個會在美國西部開,主辦方請了蕭軍和一個叫做郭保全的俄文翻譯,加上一個帶有監視他們任務的極左學者。白天我們開會讨論,晚上吃飯喝酒。

那個時候蕭軍還喝酒,我就問:“蕭老,我可不可以有點不客氣的問你一聲?”他回答說當然可以。我說,“有篇《記箫紅》的短文裡說,她有一天在法租界去看看你們,箫紅打開門的時候,她的臉全部都是青的。那是你打的嗎?

蕭軍當時就發火了,不高興,好象要打我似的。旁邊有人說,算了算了,你們兩個人是情敵,不用吵。他笑了,我也笑了,也就沒事了。後來,他又跟我談了些蕭紅的事情。

可是蕭乾後來跟我講,說蕭軍跟别人說箫紅的很多事情,後來編了蕭紅蕭軍書信集,大部分都是為了維護他自己的名聲,他說的很多事情跟事實本身有一些出入。這個我倒也能夠了解蕭軍為了維護自己利益的一些做法。

蕭軍基本上對我還是蠻客氣的,我的到訪也改善他的處境,上頭對他要比以前好一些了。

有一年,我們到呼蘭,在汽車上他跟跟一些同樣有牛棚經曆的人講他們當年勞動改造的經曆,有些事非常殘忍,但是他們是笑哈哈說的,讓我非常吃驚。我問他,“蕭老,這種遭遇還是能笑嗎?”他回答說,“小葛呀,我們不能哭一輩子,你沒有參加過文化大革命,沒法了解我們過的日子。是以這些事情我們把它當做遊戲了,就是笑一笑。”我後來什麼也不問了。

我覺得,能夠認識蕭軍對我來說是很幸福的。

演蕭紅的宋佳

我跟端木也提過蕭紅。和蕭軍比,端木心胸比較寬。我到他家裡幾次,他很願意跟我談蕭紅的事。有一次我們在在他家裡客廳聊,他就跟我講她和蕭紅在香港的那段日子。他們去香港不久,因為箫紅的身體很差,結果醫生說她的身體裡有瘤,非得把它拿出來不可。結果後來在手術台上,蕭紅的身體裡根本沒有瘤,反而因為開刀而死。

端木跟我回憶,提到他到病室去看她、把她拉到動手術的地方的場景,還沒有講完,就放聲大哭。他的後悔自己應該不讓蕭紅去開刀,他必須是以承擔責任,他一輩子都為此而不安,恨自己的決定。“要是我沒有那樣做,箫紅可能還在。”

我當時安慰他半天,他還是那種大哭,我真是害怕,幸虧這時候他太太跑進來,問他“端木端木,發生了什麼事”?

蕭紅故居

最後一次,我撿到端木,他搬了新家,他養了一隻沒有尾巴的貓,但身體不大好。那次我們出門散步,一直走到天安門廣場了,在一個關于香港回歸的記時鐘前面,他不走了,對我書,我們合影好不好?于是我們照相,他坐着我站着,他抓住我的手,抓的很緊。當時可能覺得自己的日子不長了,過了沒有多久,他就去世了。

後來,蕭軍的女兒蕭雲想給爸爸編一些書,跟我要了她父親給我寫的信,我當時沒有留副本,把原件都給了她。但是她沒有按照承諾影印給我,也沒有再與我聯系,這些信就這樣失蹤了。後來,我在清理書的時候,意外發現我還有幾封蕭軍給我的信。

湯唯演的蕭紅

我還有個寶貝,王觀泉編了本《懷念蕭紅》,收入很多人的文章,我寫的一篇文章也在裡面。我當時把那本書帶着,一個一個的請書裡的作者丁玲、蕭軍、端木簽名。在書的第一頁上所有的作者都簽自己名字,我覺得有意思,因為這些人現在都不在了。

到目前為止,我總共翻譯了箫紅四本書,寫過十篇關于箫紅的文字。我還準備為蕭紅寫一本小說。