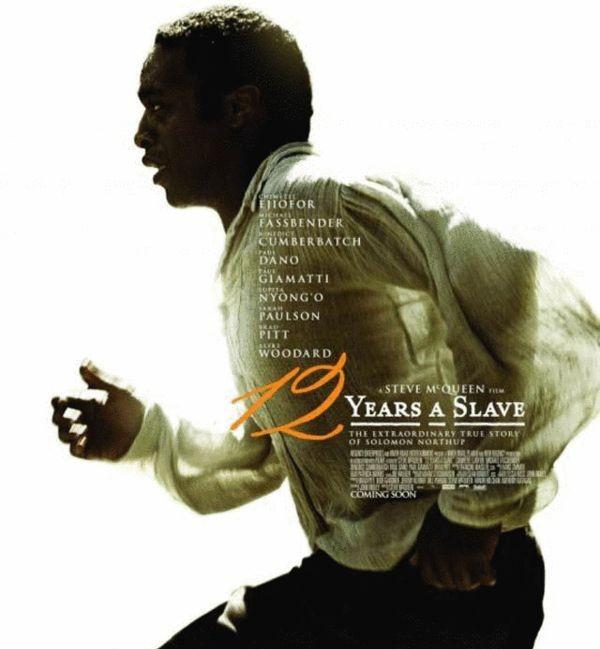

史蒂夫·麥奎因執導的電影《為奴十二載》,再現了18世紀四五十年代,美國南部蓄奴制下,黑奴買賣的猖獗盛行。

影片上映後一舉拿下第86屆奧斯卡最佳最佳影片和金球獎等多項殊榮,影片裡沒有跌宕起伏的配樂,沒有炫技式的拍攝手法,它用更加寫實化的視角,以近乎紀錄片的模式,通過長鏡頭的運用,采用穿插叙述的方法,把一個近乎真實的黑奴血淚史展現在觀衆面前。

電影改編自所羅門·諾瑟普的自傳體小說《為奴十二年》,講述了主人公所羅門·諾瑟普,一位自由人身份的黑人,作為技藝出衆的小提琴手,與妻子和一雙兒女幸福的生活在北部城市紐約州。有兩個白人以為其提供高薪表演機會的名義,把所羅門騙到了華盛頓賣為黑奴

十二年裡,所羅門曆經磨難,面對身份所帶來的巨大反差,目睹着黑人奴隸被任意施暴,象牲口一樣的買賣,死亡就如同草芥一樣不值一提。

在輾轉屈辱的十二年裡,所羅門始終沒有放棄自由的信念,在好心木匠巴斯的幫助下,最終逃離了地獄般的種植園,重新回到了家人身邊。

美國建國初期共有十三個州,南部諸州,依然是傳統的種植園經濟。1793年美國人伊萊·惠特尼發明的紮棉機,使棉花種植效率大幅提高。

同時英國工業革命興起,本土棉花産量遠遠不能滿足需求。這些都給美國南部種植棉花帶來了契機,在巨大利潤的吸引下,莊園主購買大量的黑人奴隸,并且通過州政府立法,限制黑奴的人身自由,給予奴隸主自由買賣黑奴的權利。

黑人因為膚色而喪失了作為人的基本權利,黑人奴隸象土地、工具等生産資料一樣,是莊園主的私有财産,他們終身為奴隸主勞動。

奴隸主有任意處置奴隸的權利,包括買賣、毒打以至處死,而奴隸們則承擔着繁重的勞動和非人的待遇。

部則由于城市化程序的加快,工業得到了比較快的提升,傳統的奴隸制度已經不再适應資本主義大生産的需要,阻礙了資本主義的發展。北方的資本家們需要更多的自由人,來滿足生産的需要,奴隸制在北部得以廢除。

1.從旁觀者到親曆者的轉變,展現出黑人奴隸的艱難掙紮

所羅門這個角色具有典型的雙重性,他既是旁觀者又是親曆者,他是深層社會制度下打開的窗子,通過他的視角,将美國社會奴隸制的全景穿透進來。

而他也是曆史的鏡子,通過對他的審視,把黑人遭受的非人待遇赤裸裸的展現在觀衆面前。

所羅門宿醉後醒過來,發現自己被鎖鍊捆綁在囚室内,面對白人看守,他極力的想要讓對方了解自己的自由人身份,換來的卻是一頓毒打,他被告知自己現在的名字是“普萊特”,隻是逃脫被捉回來的黑奴。

從自由人到奴隸,在當時的美國,無異于是從“天堂”跌落到了“地獄”。所羅門在船上與同伴談及自己是自由人的身份,密謀着逃離這裡,直到目睹黑人為阻止白人看守污辱妻子而被刺死, 這才明白在白人的眼裡,黑人已經喪失了做為人的屬性。

所羅門放棄了不切實際的逃跑念頭,開始用代入者的心态接受現實。莊園主挑選黑奴時,所羅門面對黑人母親與孩子的骨肉分離,他用小提琴拉出一連串急促的音樂,反映出他緊張、恐懼的心理和對前路的迷惘,這是他心理的第一次轉變。

馬克思在在《資本論》中曾形象的說過:“有50%的利潤,它就铤而走險;為了100%的利潤,它就敢踐踏一切人間法律;有300%的利潤,它就敢犯任何罪行,甚至絞首的危險。”

在非洲曆史上,奴隸買賣很早就出現。黑人未嘗不曾掙紮過、反抗過,但是在高額的利益面前,販奴者用船堅利炮,輕易地就把黑人意識上的覺醒,用強權鎮壓下來。

于是他們接受了既定的現實,開始順從于它的指引,它仿佛成了籠罩在黑人頭頂的宿命,一代又一代的延續着。奴性的落地和人性的複蘇,往往都伴随着痛苦和死亡。

從不敢相信到不得不信,從身體遭受的折磨和面對死亡的恐懼,所羅門意識到自己從自由人為淪為奴隸,已經是既定的事實,在巨大的利益面前,身份已經成了過去,在販奴者的瘋狂面前,如果想要生存下來,就必須認清現實。

2. 從理想派到現實者的轉變,揭示大背景下階層的不可跨越。

幸運的是,他遇到的第一個主人福特,是一個富有同情心的紳士,從不虐待手下的黑奴,給予了他們相對不錯的生活保障和尊重,這在當時是極其少見的。

為了獲得主人更多的信任,所羅門利用自己的經驗,幫助主人改造了運輸木材的管道,降低了運輸成本,由此得到了主人的贊賞。

可正是這個行為,惹怒了監工提畢茲,在一次沖突中,所羅門反抗并暴打了提比茨,由此惹來了大禍,差一點就被吊死在樹上。

在這段長鏡頭裡,所羅門不斷用腳尖點地求生的凄慘與周圍來回走動的黑人同伴形成了鮮明對比,也許此時的主人公還在期望着奇迹的降臨,或許觀衆在為其他黑人的麻木而感到氣憤,這也正是電影想要傳遞給我們的東西。

白人可以任意處置黑人而不會受到任何處罰,而黑奴如果不服從管教,輕則辱罵毆打,重則被随意處死,挑戰規則的下場,就鮮明的展現在那裡,麻木是見的太多,不争是争來無用,這就是赤裸裸的現實。

福特先生趕回來救下了他, 但為了避免麻煩和償還債務,他把所羅門賣給了有“黑奴終結者”之稱的埃德蒙·艾普斯。

所羅門決定為自己争取一次機會,他告訴福特先生自己其實是來自北部的自由人。福特先生的回答是“我不能聽你說這個,我也有債要還”。

比死亡更讓人恐懼的,往往是内心的絕望。福特所有的善良、紳士和尊重,都是基于不損害自身利益的前提下,當出現無法控制的情況下,他的第一選擇就是無情的抛棄。

所羅門以為自己全心的付出能換來對方真誠的回應,卻忽視了大的社會背景下,利己主義才是主流。對于傾注在福特先生身上的希望的破滅,是所羅門第二次心理轉變的開始。

3. 從承諾的脆弱性,揭示出人性中利益趨先的思維模式

艾普斯莊園的女主人派所羅門出去買東西,經過灌木叢時,他起了逃跑的念頭,途中被幾個白人攔下,他看到了兩個逃跑的黑奴被拉起來吊死,因為有女主人給的身份牌,他得以順利通過,卻也意識到了這樣的脫離方式根本行不通。

在南部蓄奴州幫助黑奴逃跑是有罪的行為,而揭發、檢舉、抓捕逃跑的黑奴則會受到獎勵。

是以在南部到處都是白人設定的關卡,黑奴想在光天化日之下逃跑簡直是不可能的事情。正是認識到了這點,所羅門買好東西傳回了莊園,也進一步取得了女主人的信任。

所羅門利用自制的筆和墨水,給家人寫下了救助信。他用拉小提琴賺到的金币,試圖收買一個來莊園打工的自由人阿姆斯比,央求他幫自己把信寄出去。

很明顯,在監工的位置和幾枚金币面前,對方果斷的選擇了前者,把所羅門企圖逃生的事情告發給了艾普斯。盡管他利用自己的機智,再次逃過一劫,可這條僅剩的逃生通道似乎也被無情的關閉。

西方經濟學者指出,所謂"經濟人"假設,也稱為"合乎理性人"假設,是對在經濟社會中從事經濟活動的所有人的基本特征的一個一般性抽象。 這個被抽象出來的基本特征就是:每一個從事經濟活動的人都是利己的。也可以說,每一個從事經濟活動的人所采取的經濟行為都是力圖以自己最小經濟代價去獲得最大的經濟利益。

對于阿姆斯比來說,接受所羅門的請求,收益隻是幾枚金币;而背叛承諾後的收益,可能會是監工的地位、更多的收入、長期穩定的工作。

用最小的代價換取更高的收益,是阿姆斯比在 “趨利避害”思維下的順勢選擇,況且所羅門隻是一個低賤的奴隸,他們之間有天然的等級壓制,阿姆斯比的背叛也就順理成章了。

木匠巴斯從心底裡反對奴隸制度,他同情所羅門的悲慘遭遇,同意為他送出信件。有一天,紐約州的州長來到莊園,他們确認了所羅門的身份,把他從痛苦的深淵解救出來。

十二年,在中國人的觀念裡已是一個小的輪回,也同樣意味着重生。木匠巴斯對于所羅門來說,是天堂與地獄的審判官,他在賭自己的命運,也是賭巴斯的人性。如果不是對于自由無時無刻的向往,在黑暗的現實籠罩下,是很難再有置之死地而後生的勇氣。

影片以一個來自北部的黑人作為切入點,我們可以随着他一起感受一個自由人被迫為奴的悲慘命運。

我們目睹着奴隸們如牲畜一樣被人挑選,我們目睹着奴隸母親悲痛欲絕的與自己的骨肉分離。我們目睹着帕特茜乞求用死亡解脫自己的痛苦,進而也讓我們看到了奴隸制度下人性的病态與殘酷。

這裡沒有《斷鎖怒潮》中奴隸們在狂風暴雨中的起義,沒有《被解救的姜戈》中面對仇恨無止境的宣洩,這裡隻有受害者、見證者、旁觀者。

主人公的自由人身份使得觀衆很容易引起共鳴,當他的自由被剝奪,才華被埋沒,美滿家庭瞬間分崩離析的時候,就更能感同身受的體會到一種強烈的對比

作者簡介:我是相見歡顔,頭條情感領域創作者,在文字的世界裡與你一起感受酸甜苦辣,感謝一路有你,感謝最好的生活!