清政府倒台後,中國大地上活躍着各路軍閥。

有虎踞東北三省的奉系張作霖,有占據山西晉系閻錫山,有待在廣西的桂系李宗仁,還有控制廣大西北地區的馮玉祥。

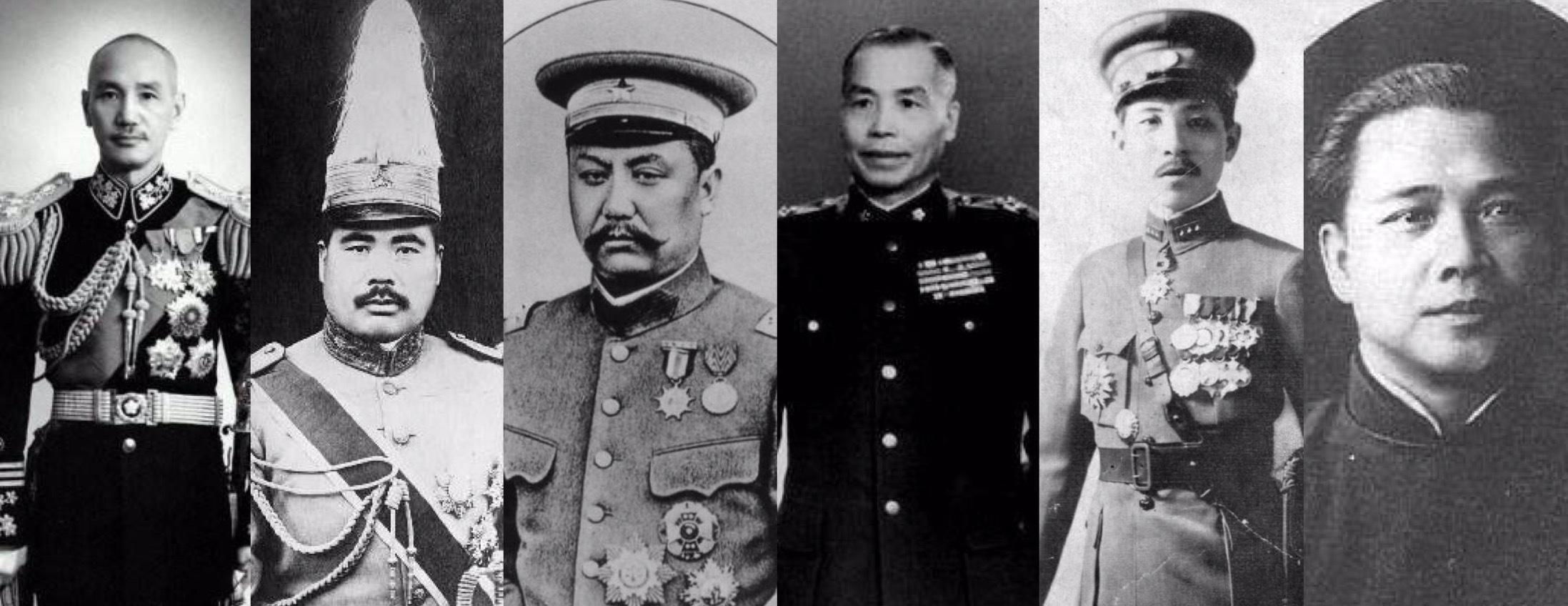

北伐戰争後中國主要軍政領袖

其中馮玉祥的西北軍實力最為強勁:西北軍手握雄兵40多萬,士兵受益于家族式的管理,凝聚力頗強。中原大戰時,西北軍還是各路反蔣盟軍之首。

但就是這樣一支擁兵40萬、盛極一時的西北軍,卻是各路軍閥中最先瓦解的。那麼,實力僅次于蔣軍的馮玉祥軍閥,為何成為了最先崩盤的軍閥?中原大戰後,閻錫山李宗仁東山再起,為何馮玉祥滿盤皆輸?

馮玉祥是何許人?

馮玉祥于光緒八年(1882年)出生于直隸保定,父親是淮軍劉傳銘的部下。淮軍講究子承父業,馮玉祥也順理成章地成為了淮軍的一員。庚子事變後,淮軍一蹶不振,馮玉祥于是轉投袁世凱的武衛右軍,也就是後來的“北洋新軍”。在北洋軍中,馮玉祥靠着自己的努力一路升遷,很快坐到了營管帶(營長)的位子。

1911年,武昌起義爆發,馮玉祥參與了反對清政府的灤州起義。灤州起義最後以失敗告終,但馮玉祥非但沒有被搞掉,還傍上了貴人。袁世凱的親信陸建章救了馮玉祥一命,還将自己的侄女許配給馮玉祥,馮玉祥在陸建章的庇護下再次升遷。

1914年,馮玉祥任陸軍第7師第14旅旅長(後改任第16混成旅旅長),奉命在陝西、河南一帶鎮壓反對袁世凱的起義。馮玉祥積極在軍中發展自己的勢力,加上中央的影響力不足,漸漸地這支混成旅就成為了馮玉祥的私兵,是馮玉祥組建西北軍的本錢。

1921年,在直系和皖系的戰争中,馮玉祥表現出色,部隊被擴編為第11師。不久,陝西督軍閻相文自殺,馮玉祥通過一系列操作,頂替閻相文的位置成為了陝西督軍,正式步入軍閥行列。

1924年,北洋軍閥内部爆發戰争,直系和奉系打成一團,是為第二次直奉戰争。孫中山、張作霖、盧永祥組成的反直系同盟,積極拉攏直系軍閥内的馮玉祥。10月,趁着直、奉主力在山海關激戰,直系第三軍總司令馮玉祥發動北京政變,直接抄了直系的老家。馮玉祥将總統曹锟監禁,将溥儀逐出北京城。因為馮玉祥的倒戈,直系大軍幾乎全軍覆沒。

為了表示“擁護孫中山三民主義”,馮玉祥将部隊改名為“中華民國國民軍”,自己任總司令兼第1軍軍長。國民軍自成一系,名義上脫離了直系,但仍屬于北洋軍閥集團,1925年1月,段祺瑞任命馮玉祥為西北邊防督辦,并讓他将部隊整編為15萬人。段祺瑞還劃定了國民軍與奉軍的勢力範圍,豫省和西北是國民軍的主要活動範圍,世人開始稱馮玉祥的部隊為“西北軍”。

而後,西北軍與奉軍各自擴張勢力。馮玉祥大肆收割直系地盤,收編直系軍隊,實力暴增。而且相比于奉系而言,西北軍遇到的對手,都是較為弱小的北洋軍閥邊緣部隊,拓展較為容易。到1925年10月時,西北軍的勢力已遍及甘、陝、豫、綏等地區,兵力達到了42萬,為中國軍閥之最。

同時,馮玉祥還靠着地利優勢,得到了來自蘇聯的援助。馮玉祥先是臨陣倒戈,然後又招降納叛、勢力膨脹,招來了其他軍閥的嫉恨。1925年底,北方形成了奉系、直系、直魯聯軍聯合絞殺西北軍的形勢。随後,國奉戰争爆發,西北(國民)軍兵敗,馮玉祥不得已遠走蘇聯,西北軍的勢力也被各方收編。

但僅僅一個月過後,馮玉祥就從蘇聯回國。他召集舊部,各地紛紛響應,不斷有人重新聚集在馮玉祥周圍。馮玉祥在綏遠五原舉行誓師,宣布響應北伐戰争,加入國民黨,有力支援和配合了廣東方面的國民革命軍。而後,革命軍一路高歌猛進,消滅了吳佩孚和孫傳芳集團,西北軍也從甘陝打到了中原,聲勢大振,北洋軍閥在遍及全國的革命中走向覆滅。

随着北洋軍閥的覆滅,中國大地上形成了五個新的軍閥集團:老蔣、馮玉祥、閻錫山、李宗仁、張學良。

新的軍閥意味着新的利益糾葛,必然會爆發新的戰争。1930年的中原大戰,便是新軍閥互相之間的攤牌。中原大戰中,國民黨左派汪精衛,聯合馮玉祥、閻錫山、李宗仁等軍閥,反對老蔣的南京國民政府,但戰争的結果是老蔣取得了勝利。

慘敗的馮玉祥、閻錫山、李宗仁紛紛通電下野。不同的是,閻錫山的晉綏軍迅速回歸到他的麾下,閻錫山在山西東山再起;桂系的李宗仁和白崇禧也牢牢地控制着廣西大學營,雖失去了角逐全國的可能,但仍不失為一方諸侯。隻有馮玉祥喪失了軍隊和地盤,一敗塗地。

反蔣隊伍中實力最強的西北軍,也在戰後土崩瓦解。那麼,是什麼造成了這個結果?

馮玉祥、蔣介石、閻錫山

首先,馮玉祥不懂得“儲存實力”。

馮玉祥的地盤包括廣大的西北和中原,西北是馮玉祥的基本盤。戰争将要打響時,馮玉祥拒絕了部下孫連仲“給西北軍留個退路”的提議,将駐守在後方的部隊悉數調出。同時為表示自己的“破釜沉舟”,馮玉祥在電報中提到,“勝則在江南組織政府,敗則不惜同歸于盡”。

而閻錫山和李宗仁,更懂得在戰争中要儲存自己,而不是豁出家底與敵人死拼。他們在戰前都給自己留了後手,成則飛黃騰達,敗也能回老家。

于是在中原大戰後期,局勢對反蔣聯軍十分不利時,雜牌軍楊虎城直接投靠了老蔣,阻斷了西北軍退回根據地的道路,而西北也沒有足夠的力量可以接應馮玉祥,西北軍就這樣陷入了絕境。

其次,西北軍内部沖突重重,大家看似擁護馮玉祥,實則各懷鬼胎。

如果馮玉祥的部下能像閻錫山和李宗仁的部下一樣,長官振臂一呼,大家雲集響應,馮玉祥倒也有機會翻盤。可結果是,西北軍的進階将領不再選擇效忠馮玉祥。其中韓複榘、張維玺、楊虎城等人投蔣,宋哲元、馬鴻逵、石友三等人擁兵自重,割據一方,對馮玉祥視而不見。很多人表面上表達對老長官的尊重,實際上對馮玉祥采取了“敬鬼神而遠之”的态度。

1926年,馮玉祥從蘇聯歸來,還受到老部下的竭誠歡迎,那種生機勃勃、萬物競發的景象猶在眼前。

那麼,為何不過短短4年時間,西北軍舊将就不約而同地選擇“背叛”馮玉祥呢?

其一,經濟原因:西北軍雖然勢大,但裝備和待遇卻是各軍閥中最差的。當然,這與西北地區的貧瘠有着必然聯系。

1928年到1930年,豫陝甘爆發了嚴重的旱災,進而引發了大饑荒。天災橫行,餓殍遍地,人們易子相食,西北軍根據地的人口急劇減少。據統計,當時河南餓死300萬人,全省3500多萬人幾乎全部淪為災民;陝西總人口1200萬,餓死加逃荒的人數達到了450萬人;甘肅全省660多萬人,餓死了200多萬。西北大地已經無力維持西北軍的戰争開支了。

馮玉祥不管,他為了籌措軍費,開始強行征糧征物。西北軍像土匪一樣,将城鎮封閉,挨家挨戶搜刮财物。作為戰場的豫西地區,更是遭到了西北軍的反複盤剝。後來實在籌不到物資,馮玉祥甚至克扣赈災物資,餓瘋了的西北軍,還将手伸向了來年的糧食種子。

馮玉祥竭澤而漁,将自己的地盤壓榨一空,使得西北失去了作為根據地的價值。沒有了立身之本,西北軍自然會四分五裂。中原大戰後,諸多将領開始另謀出路,不願再跟馮玉祥回到大西北。

可即便是如此搜刮,得來的錢财仍不夠維持數十萬大軍的戰争開銷。西北軍廣大将士生活困難,連基礎的粗糧淡飯都無法得到保證,經常是吃了上頓沒下頓,服裝和軍饷也時常拖欠數月不發。缺衣少糧導緻西北軍疲憊不堪,軍心渙散,這就給了敵人瓦解己方的機會。

老蔣的中央軍待遇優厚,他們揮舞着叮當作響的錢袋向西北軍喊話,“來我們這邊吧,我們吃得飽穿得暖,一個月還有10塊現大洋的軍饷”。

連2塊大洋夥食費都難以得到保障的西北軍将士,哪裡受得了這種誘惑。中原大戰後期,就有不少西北軍士兵被蔣軍拉攏走。這不但影響到了反蔣戰争的結果,還讓戰後的西北軍将士,紛紛投靠财大氣粗的老蔣,進而加速了西北軍的瓦解。

其二,便是馮玉祥對待進階将領們的态度:像韓複榘、石友三等将領,都是馮玉祥從基層一手提拔的,馮玉祥就像是他們的封建家長或者老大哥。馮玉祥很會練兵,他關心士卒疾苦,重視士兵思想改造,西北軍中不少人把他當成精神導師,這也是西北軍最初一呼百應,極具凝聚力的原因。

随着時間的推移,很多将領成為了手握重兵,位高權重,極具影響力的人物。但馮玉祥還用以前的路子對待他們,動辄打罵、罰跪、賞軍棍,缺乏基本的尊重。或許在馮玉祥看來,這和長輩訓誡晚輩沒什麼差別,可将領們是否也這樣想,就不在馮玉祥的可控制範圍了。

馮玉祥對将領們愈加打罵,這些進階将領的不滿情緒就愈盛,最終導緻西北軍在遭遇逆境時,很多将領選擇接過敵人抛來的橄榄枝,遠離馮玉祥這個“封建家長”。

比如在中原大戰後,韓複榘提議放棄西北,攻取兩湖,遭到了馮玉祥的嚴厲責備,又是罰跪又是扇嘴巴子。老蔣這邊則對韓複榘極力拉攏,一口一個黨國棟梁、一口一個常勝将軍,不僅許諾山東省主席,還給送去了500萬大洋。你是韓複榘的話會怎麼選?

韓複榘

西北軍戰敗,大多數将領都尋思:與其跟着“家長”馮玉祥回到貧瘠之地,倒不如趁着手中有兵,投靠更有前途的老蔣。至于背叛不背叛,馮玉祥一生中都曾9次倒戈,身為他的部下,心理壓力肯定會少許多,就當是有樣學樣吧。

同時,西北軍内部将領與将領之間也存在着不少沖突。西北軍将領大都是士兵出身,在馮玉祥的提拔和自己的長期打拼中積累了一定的實力,形成了各自的集團,比如以李鳴鐘為首的河南派和以張之江為首的河北派。

将領們除了聽馮玉祥的,彼此之間誰也不服誰,宋哲元和孫良誠、劉郁芬不和,吉鴻昌與孫良誠不和,老少将領之間也有諸多不和,西北軍内部可謂是一團糟。

馮玉祥部将梁冠英就曾預言道:馮玉祥的團體再遇到戰事時,必将瓦解,隻是可憐我西北軍的官兵,将來将無立錐之地。

西北軍最後的結局也正好印證了梁冠英所言。可以說,在種種條件加持下,西北軍的崩盤已是必然之勢。