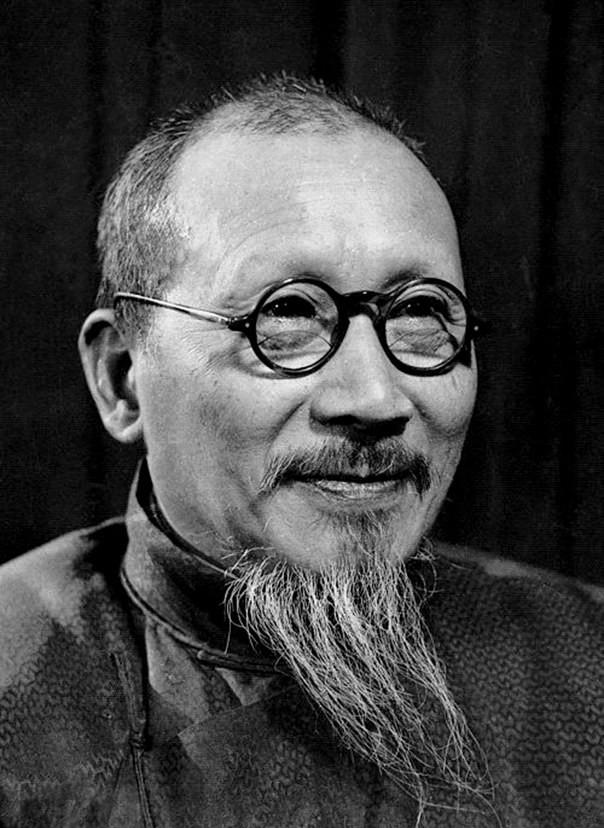

<h1 class="pgc-h-arrow-right">馬公愚(1893—1969)</h1>

本名範,初字公馭,後改公禺、公愚,晚号冷翁,因其齋名“畊石簃”,故又署畊石簃主。

馬公愚幼承家學,稍長曾師承瑞安孫诒讓,究心周鼎秦權、石刻奇字,後與兄孟容就讀溫州府中學堂。其書法篆、隸、真、草無一不精,真草取法鐘、王,筆力渾厚,氣息醇雅;篆隸更具功力,書名遍播大江南北。繪畫擅長山水、花卉、鳥魚等,篆刻取法秦漢,探本求源,無絲毫近人習氣,但均為書名所掩,素有“書法宗匠”“藝苑全才”之譽。

先後任上海美術會、中國畫會理事,中華藝術教育社常務理事,晚年被上海中國畫院聘為畫師并預上海金石篆刻研究社社務。

著有《書法講話》《書法史》《公愚印譜》《畊石簃雜著》《畊石簃墨痕》等。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">藝術創作觀點</h1>

●馬公愚先生主張學書取法要高:“作書不可不通篆隸。今人作書,别字滿紙,隻緣未理其本,随俗亂寫耳。通篆法則字型無差,通隸法則用筆有則,此入門第一正步。”

●學習篆刻則要求取法漢印:“作印必宗漢,猶書之于晉、詩之于唐也。篆刻不師秦漢,必堕惡道。蓋秦漢人作篆如北平人作平語,幼而習之,純出自然。晉以後楷書既行,人不識篆。偶有所作,如閩粵人之效平語,不能似也。”

●馬公愚先生對楷書與行草的辯證關系作了如下論述:“作楷不以行草之筆出之,則全無血脈;行草不以作楷之筆出之,則全無起訖。”

<h1 class="pgc-h-arrow-right">醇和古麗的馬公愚書法</h1>

節臨《石鼓文》條幅

吾驅其特 其來趩趩 即吾即時 麀鹿趚趚 其來大次

馬公愚的篆隸醇古高雅,隸書融彙漢《張遷》《史晨》兩碑,功力深厚;其篆書上窺周秦,追蹤石鼓、玺文、诏版、漢金,其臨寫的《石鼓文》與吳昌碩相比,略微縮短長度,結體減少欹側,用筆圓潤中帶有方折。朱自清先生曾在馬公愚所作《石鼓文》上題詩:“文采風流照四筵,每思雲度逸悠然。亦應有恨天難補,卻于名山積善緣。”足見馬公愚當時的人品、藝品、學問修養及影響力。

行書對聯

處和履中長受安福

樂仁尚德光見善祥

此聯展現了馬公愚行書的典型特色。從書風上看,作品反映了馬氏“中和”的書法審美觀,用筆講究圓潤流暢,毫無棱角顯露,快與慢、曲與直、藏與露、方與圓、斷與連、枯與潤、疾與澀、提與按,變化寓于線條之中。在結構方面,作品主要于平正中求變化,很好地協調了疏與密、大與小、長與短、奇與正的關系。氣息淳雅、字形平正、結構嚴密,字法出自“二王”,柔媚而不輕滑,流暢而不放縱,符合儒家“從心所欲不逾矩”的中庸之道。

和父

同心幹

梅花歡喜漫天雪(附邊款)

馬公愚的篆刻技巧也可謂出凡入勝。憑借豐富的學識,馬氏篆刻取法高古,無絲毫習氣。他制的印少而精,取法在戰國古玺與秦漢之間。馬氏尊秦漢玺印為印章正脈,他把簡單的文字,用精緻的刀工和工整的結構表達出豐富的古韻。另外,馬公愚還從诏版篆書中另辟蹊徑,把篆籀的整齊莊重與诏版的參差流麗結合起來,以诏版篆書面目作印,章法散淡中有緊結,緊結中有散淡;刀法以方折為主,輔以圓轉,雙刀橫沖與單刀輕轉兼用,恰到好處地表現了诏版文字急就随意、不事雕琢、似整非整的拙樸峻拔風格。其篆刻尤以朱文私玺和仿秦代诏版筆法一路最為精湛,運刀優遊閑靜,自具雍容醇雅之美。