我在《一代儒将劉秉彥》傳記開頭叙述的平南支隊參謀長任子木戰場受傷,半夜犧牲在劉秉彥和曠伏兆的炕頭,進而引發兩位分區軍政首長慷慨立下“生死約”的故事,就是那時殘酷戰局的真實寫照。

官方黨史資料對十分區當時面臨的形勢,是這樣概述的:

這一時期,位于北平、天津、保定三角地帶的冀中十分區,鬥争形勢已發生重大變化。國民黨軍主力加上地方反動武裝,總兵力不下20萬人。而十分區主力團加上縣區武裝和民兵,全部兵方不過萬人,武器裝備上更是相差懸殊,十分區部隊的裝備基本上是抗戰時期繳獲的日僞軍武器,仍是“小米加步槍”,人員也多為新組編而成,軍事素質不高,部隊指戰員在國共雙方簽訂停戰協定之後,普遍存在和平幻想,對所面臨的嚴酷局面和戰略性轉變缺乏心理準備,緻使在敵人多路進攻之下,不能很好地組織起卓有成效的反擊,戰鬥中有時表現為遊擊性,有時則處于疲于應付的被動局面。

1946年8月6日,國民黨十六軍大部,九十四軍一部及王鳳崗部保安團共三萬餘人,即日起對大清河北地區進行長達月餘的瘋狂“掃蕩” ,以分割、封鎖、駐屯等手段,東起勝芳,西至容城,北到固安,用武力将大清河北地區分割成數塊。兩天時間即占領了永清、霸縣、雄縣、新鎮、牛駝、渠溝、昝崗、闆家窩等城鎮。此時,中共十分區黨政軍丢掉了大清河北,史稱“八六變質”。

中國有句老話叫做“冤家路窄”。劉秉彥之是以回到十分區,很大程度上是因為在這個三角地帶,有兩個過去曾經和他處于同一戰壕的“自己人”,如今變成了互相追殺,勢不兩立的冤家對頭。

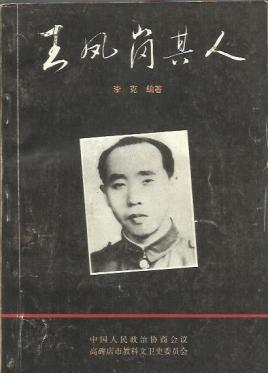

首當其沖的這個人叫王鳳崗——平津保三角地軍事鬥争中的一個的“怪胎”。

此人之惡名昭著,百般狡詐,有媒體用一串排比句概括了此人的一生:“遊手好閑的纨绔子弟;見風使舵的跳梁小醜;心毒如蠍的殺人魔王;顯赫一時的‘反共英雄’;客死台灣的一介囚徒。”

史料記載:王鳳崗,河北省新城縣(今高碑店)雙堡頭人,原為當地土豪纨绔子弟,“七七事變”後拉起一支武裝,1938年曾接受八路軍改編,因感到“懷才不遇”,又過不慣艱苦的生活,于1940年投靠日軍,所部編為皇協軍,自此成為“鐵杆”漢奸。

王鳳崗自幼善交往。他鄉村師範畢業後,在前渠堤村當教師,玩槍走火打死夫役,被解雇;回家後,其父王自高讓他帶雇工下地,他怕苦不幹;讓他經管榨油作坊,他又漫不經心,氣得王自高罵他是“廢物小子”。

日本天皇宣布無條件投降後,王鳳崗改旗易幟,自稱是國民黨的“先遣軍”,爬上河北省十專區專員兼保安司令的寶座。他曾奉召搭乘中航班機赴南京。先向國民黨主辦的一個中央幹部訓練團作所謂剿共經驗報告,又分别拜見了秦德純、陳立夫、陳果夫、鄧文儀、谷正綱等軍政要人,還曾晉谒蔣介石,而後又去廣州拜見行政院長孫科。如此衆多的軍政要人接見,使王鳳崗出盡了風頭,他狂妄地稱中共的土改是抄襲的,他搞的才是真的。當時的記者招待會上請來兩個反共“土國軍”的幹才,一個是河南省鄧縣保安司令丁叔恒,另一個就是河北的王鳳崗,而“王鳳崗工事”,和“陳明仁防線”,也成了國軍打防禦戰的兩大法寶。

由于王鳳崗是“八路變”,是以他非常熟悉共産黨發動群衆,見縫插針等作戰方法。王頗為精明,和八路軍較量的時候針鋒相對,你不是善于群衆工作麼?我打不過你的兵,就專殺你的“群衆”,你不是善于魚入大海麼?我就化妝成八路,到“大海”裡面搞暗殺。你不是善于内線統戰麼?我搞假投降,專門誘使你的内線暴露一網打盡。 王鳳崗所部,表面為軍,實際為匪,因為習慣在脖子上系一條汗巾,被當時抗日軍民稱為“白脖兒”。他們對當地非常熟悉,成為日寇的得力幫兇。平西抗日政府在潭柘寺一帶原有一片稱為“裡十三外十三”的根據地,共由26個村莊組成,由于地理位置偏僻險要,日軍一直無法進入。“白脖兒”卻為日軍帶路,終于将“外十三”攻克,抗日武裝被迫退守“裡十三”,根據地縮小了一半。

所謂“王鳳崗工事”,則是他針對八路軍特點修築的防禦陣地,學名為“三角暗碉”,利用三個互相支撐的炮樓,炮樓周圍的壕溝,炮樓下的低矮地堡共同構成防禦體系。當時八路軍在和王鳳崗部交戰時,曾遭到這種“王鳳崗工事”的大量殺傷。▼⑹

筆者在保定采訪,認識一個朋友名叫王建林,其父王凱系上世紀六七十年代保定市委書記。王凱老人抗戰時期在涞水縣當過鋤奸隊長,好勇鬥狠,藝高膽大,殺鬼子鋤漢奸,鐵血無情,殺過不少王鳳崗手下得力幹将,王鳳崗對他恨得牙根疼。曾幾何時,這個天不怕地不怕的王凱,一說起王鳳崗就忍不住倒抽一口冷氣。

王建林哈哈笑着告訴筆者:

“我爹當年幹鋤奸隊長的時候,一心想除掉王鳳崗立個大功。可沒曾想王鳳崗這家夥太厲害,有一次,我爹沒除掉他,反倒叫王鳳崗領着五十多個“白脖兒”追殺了三天三夜,沒命地跑,從高碑店一直追到野三坡,進了茫茫大山,才算沒被他逮着。咳!——老爺子活着的時候,沒少給我們哥兒幾個叨咕他這段‘走麥城’的經曆……”

作為地頭蛇的王鳳崗,其反共經驗和手段遠比看上去威風十足的國民黨大員更難對付。是以在内戰初期,他所盤踞的這個平津保三角地區,罕見地出現了共産黨無法生存的局面。當然,這是以王鳳崗無視鄉裡之情,對當地“通共”百姓進行殘酷殺戮為基礎的。

如果說王鳳崗和他的“白脖子”兵,是共産黨根據地的“克星”;那麼,劉秉此時奉命回到十分區,就成了王鳳崗匪軍的“克星”。

早在1945年9月,八路軍對日僞軍進行大反攻作戰時,劉秉彥便

指揮部隊将王鳳崗據守的新城縣城團團包圍,王鳳崗憑借着堅固的城牆和又深又寬的護城河拼命頑抗,劉秉彥率部攻打,王部人馬死傷嚴重,眼看就要全軍覆沒。此時遇到駐定興、易縣的國民黨先遣軍趙玉昆、盧化南部趕來增援,劉秉彥隻得決定撤圍新城,集中兵力迎戰敵人援軍,于塔頭一帶殲敵400餘人,王鳳崗這才僥幸逃脫了性命。從此王鳳崗對劉秉彥恨之入骨,而劉秉彥對于此戰未能消滅王鳳崗也頗為遺憾。▼⑺

如今,内戰硝煙又起,這一對仇家所率人馬再次決戰于三角地帶。

說來挺有意思,此次打王鳳崗之前,劉秉彥上司的十分區所屬部隊,并沒有忙着怎樣練兵,而是先從開控訴會,搞思想發動入手的。

81歲的雄縣人蕭英銘先生寫過一部題為《聊我說他》的回憶錄。蕭先生記性好,文筆也好,他在書中活靈活現地寫了這樣一段故事:

(1946年)九月初,十分區政治部在文新、任邱兩縣交界某村召開政工會議。連以上幹部參加。七十五團一營教導員蔣志鴻作典型發言,大家紛紛表态,形成了請戰誓師大會,會期一周。

在這次會上,我村王濟民作了控訴發言。事也湊巧,王濟民的媽(60來歲)和兩個兒子:一個九歲一個七歲,在不到半個月的時間裡,相繼暴病而亡。木匠王夢池和宋寶林在東邊場上棗樹底下做了兩個小木箱子,我回家好奇地問媽,媽告訴我說那是給老套子(王濟民)的倆兒子做的棺材。在控訴會上有關上司抓住這個典型事例,幫助王濟民梳理了一下,讓他上去發言。在我村王濟民就有鐵齒銅牙的美譽,腦袋瓜子好使,能在高跷會裡飾演花旦角色。他哭着上台,哽咽着、号啕着,訴說他抛舍在老家的媽媽和倆兒子,是如何被王鳳崗的“白脖子”兵用刺刀挑死的,腸子都嘟噜出多長。他的媳婦被輪奸後瘋了。

王濟民一把鼻涕一把淚地痛哭不止,突然,他背過氣去了,倒在台上。台下七十五團全體官兵和聽會的幹部們早已泣不成聲,因為這些人的家屬基本都被丢棄在大清河北。有人帶頭喊起口号:“打回老家去,活捉王鳳崗!”,“要報仇,要雪恨,殺光白脖子!”

在七十五團當兵扛機槍的蕭春林,是我本家叔叔,徐光耀的《戰鬥在大清河北》裡主角“蕭大個子”的原形。他與王濟民是光屁股一塊兒長大的,看見王濟民暈過去了,趕緊上去救他。老王瞅空子扒開一點眼縫,小聲說:“小根兒(蕭的小名),我沒事,裝的。”

會議結束後,分區部隊越過大清河,馬上在開口村打了一次漂亮的殲滅戰。

史料記載:“九月十日午夜,第七十五、七十六團,在分區司令員劉秉彥和政委曠伏兆指揮下,包圍駐開口村的國民黨二十二師一個加強營及王鳳崗保安隊、還鄉團等一千餘人。十二日一上午攻克,共斃傷敵軍一百一十名,俘八百二十九名,繳獲輕重機槍二十五挺,各種炮七門,長短槍七百四十餘支,子彈三萬三千餘發,騾馬七十三匹。我軍傷亡一百七十人。”

“九月七日晨,駐雄縣的國民黨十六軍九十四師主力,由毛耳灣分兩路渡過大清河,進犯大清河南解放區。十分區七十五、七十六團在文安縣王村、口上一帶進行阻擊,将敵擊退,計斃敵三百餘。七十五、七十六團傷亡三十餘人。”

關于這場戰鬥,蕭英銘在《回憶錄》裡也披露了一個鮮為人知的細節:

我在天津地區外貿辦事處的同僚劉慶義講過此次戰鬥。他當時在十分區七十五團當兵,那天他們突然接到一個特殊指令:全體脫光屁股,隐蔽在大清河南岸莊稼地裡。時間不長,潰退的敵人到了大清河北岸,團長一聲令下,沖鋒号響,上千個光屁股的大漢,頓時都變成了浪裡白條,眨眼工夫就泅水竄上北岸,幾排槍彈掃過去,敵人像麥個子似的倒了一地。敵人見這陣勢吃驚非小,隻嫌自己腳上沒有穿着兔子鞋。需要說明的是,這是在大白天下午,指揮員為了争取作戰有利時機,分秒必争,兵貴神速,指令戰士光屁股泅水過河,最少可以提前十分鐘展開作戰隊形。

這種戰術戰法,本人在研究戰争史時還沒有發現過,現在把我聽說過的這個史實寫在這裡,也算是給戰争史上填補一頁空白吧。(未完待續)

▼⑸:(本書作者注:此處括号為毛澤東原電文所加)。

▼⑹:參見薩蘇《京北追匪記》。

▼⑺:參閱廊坊市委黨史研究室楊瑞華《劉秉彥》一文第40頁。