近日翻看我國民俗傳統書籍,看到有一個成語挺有意思,這則成語叫“衣冠禽獸”。從現代詞典解釋是“外表衣帽整齊,像個人,行為卻如禽獸,比喻卑劣的人。”一看這個詞,在我們印象中,這絕對是一個不折不扣的貶義詞。但在民俗裡對這個詞的解釋,最早根本沒有貶義之意,隻是這個詞後來因為明朝的原因,被明朝官員玩壞了,糟蹋原意,進而變成貶義詞。

<h1>原義</h1>

我們來看看這個成語的原義。我國古代衣服穿戴有嚴格的制度,極有尺寸,梨園有句行話:“不怕穿破,就怕穿錯。” “衣冠禽獸”最早是指古代官員穿着的衣服。“衣冠”除了是指官服外,也代表着公共權力。

因為朱元璋建立明朝後,他對明朝官服進行了嚴格規定,不同官員有不同顔色的衣服,但明朝官員的衣服都印有飛禽走獸,文官繡飛禽,武官繡走獸。明朝初年,朱元璋規定官服衣服在補子區繡繪飛禽走獸,區分官階。這項制度是明洪武二十四年也就是1391年實施,補子是指一塊縫在官員服裝上的布,由于上面所繡的不同禽獸,代表了一個人官位大小。

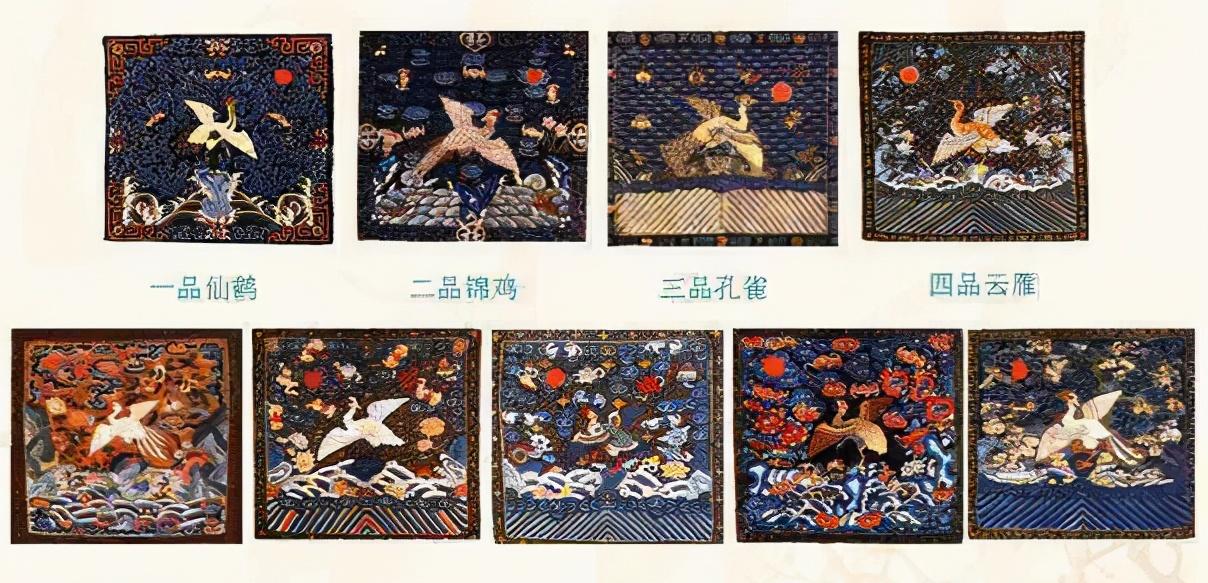

明朝文官穿的官服上飛禽有九種,分别代表高低不同的官職。據資料顯示,一品官員繡仙鶴,二品官員繡錦雞,三品官員繡孔雀,四品官員繡雲雁,五品官員繡白鹇,六品官員則繡鹭鸶,七品官員繡鸂鶒,八品官員繡黃鹂,九品官員繡鹌鹑。

而武官的衣服上繡的走獸同樣有不同種類,代表不同官職。比如一品武官繡麒麟,二品武官繡繪狻猊,三品的上面有繪虎,四品官員繡有豹子,五品繡熊,六品和七品繡是彪,八品是犀牛,九品是海馬。

在明朝初年,官員的衣冠上繡有禽獸是級别的象征,受到老百姓羨慕和尊崇,因為誰都希望穿到這樣的衣冠,穿上這樣衣服就是朝廷命官。隻有成為朝廷官員,才能光宗耀祖,令人羨慕。

<h1>演化</h1>

但到了明朝中期,“衣冠禽獸”說法就變味了。因為明朝中後期後,明朝官員腐敗,而且朝政一塌糊塗。

當時明朝官員利用自己官職欺壓老百姓,文官結黨禍亂朝政。老百姓對明朝官員腐敗很生氣,是以用“衣冠禽獸”來嘲罵明朝官員,穿着繡有禽獸的官員服,卻幹着禽獸不如的事。于是“衣冠禽獸”說法從這裡開始就變味了。

明朝末年陳汝元在他的小說《金蓮記》寫道:“妝成道學規模,飛語傷人……人人罵我做衣冠禽獸,個個識我是文物穿窬(竊賊)。”這裡已經衣冠禽獸已經成為貶義詞。

清朝李汝珍曾在《鏡花緣》裡寫:“既是不孝,所謂衣冠禽獸,要那才女又有何用。”清朝衣冠禽獸徹底成為一個貶義詞。

此時貶義實際上也是老百姓對朝政不滿的醜化,認為當官為非作歹,不為民辦事,這樣官員禽獸不如。

<h1>專指</h1>

“衣冠禽獸”演變成貶義詞後,這是一個相當嚴重的事件。堂堂的大明官服,居然被人醜化嘲笑,這要是在朱元璋時期得殺頭若幹次。不過朱元璋時期大力懲治腐敗,朱元璋殺了很多腐敗官員,沒人敢腐,那時的“衣冠”真正展現公權力,也成為一種群眾尊崇向往的服飾。

我們都知道每個貶義詞意思不同,衣冠禽獸成為貶義詞後,後來并不隻是指朝廷中官員,而是特指那些表面很有禮貌,穿着考究,長相貌美的人,但實際上卻是一個善于僞裝的人。有些表面一套,背後卻做缺德的事,連禽獸都不如。後來這個詞又多被用于那些玩弄女性,或者對女性施暴的人。

“衣冠禽獸”的同義詞,包括無恥之徒、社鼠城狐、牛鬼蛇神、人面獸心等,但都沒有衣冠禽獸作貶義詞來得更為貼切。

有人說“衣冠禽獸”是罵人的話,但如果了解這句成語的出處我們就會明白,其實衣冠禽獸這個詞用在一個人身上,那麼這個人連做人的基本底線都失守了,就不配做人,如“禽獸”一般。

剛才我們解讀了衣冠禽獸一詞,從中我們可以看出,這個詞原意是好的,但被明朝官員腐敗給糟蹋了。有人說老百姓調侃明朝官員後把這個詞演化成貶義。我們再聯系唐朝李世民的水與舟的關系,從中也可看到,任何不為民辦事的官員,群眾不僅僅嘲笑,造成是一個詞彙演變,有可能會讓一個時代改變。

清朝為何能順利入關?其實與明朝腐敗有直接的關系。朱元璋不知道,他創立的官服制度,不僅讓官員玩壞了,而且他那些不孝子孫甚至連江山都未保住。

圖檔來源網絡,版權歸原作者。