封面新聞記者 李雨心

過完秋天的最後一個節氣霜降,進入公曆11月,就迎來了冬季的第一個節氣——立冬。要知道,立冬是季節類節氣,表示自此進入了冬季。随後,節氣小雪也會随之而來,表明着天氣将朝着寒冷的溫度再進一步。

冬日雖看似寒冷漫長,但在節氣之中,也生出不少有趣快活的習俗來。比如,古人強調的“冬補”,就始于節氣立冬,其是中國傳統的飲食習俗。古人認為,冬天是對身體“進補”的大好時節,且天氣寒冷需進補以度嚴冬。于是,吃湯圓、豆腐、包餃子、喝羊肉湯……美食開始輪番登場,用美味慰藉因冷氣而發抖的身體。

征人最愁處,送寒衣時節

寒衣節 11月5日(農曆十月初一)

每年的農曆十月初一,就是寒衣節,正因于此,寒衣節又稱“十月朝”“祭祖節”,這是一個中國傳統的祭祀節日。在這一天,人們祭掃燒獻,紀念仙逝親人,謂之送寒衣。

相傳,寒衣節起源于周代,《詩經·豳風·七月》中記載“七月流火,九月授衣”。意思是說從九月開始天逐漸要冷了,人們該添置禦寒的衣裳了。因九月天氣尚未完全變冷,随着時間的演變,這一習俗就被移至十月,是以寒衣節也被稱為“授衣節”。

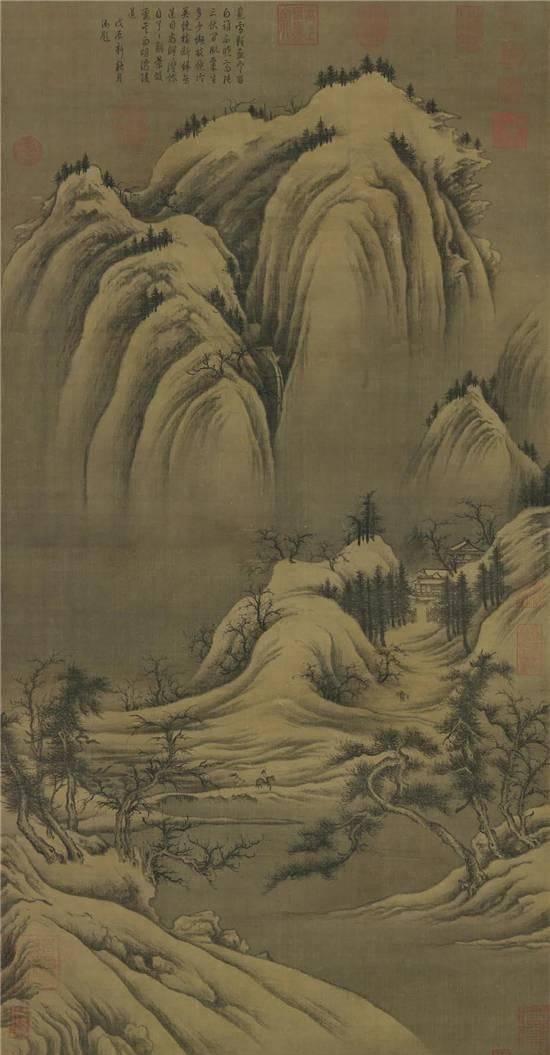

《雪圖》 五代·巨然

據記載,在北宋時期,寒衣節的習俗主要有兩個方面:授衣和燒衣。所謂授衣,即皇帝向文武官員賞賜棉衣,以示關懷。《東京夢華錄》中寫到:“十月日,宰臣已下受衣著錦襖三日。”燒衣即為逝者備好禦寒的衣物,拿到墳前燒掉。其在《東京夢華錄》中有記載,九月“下旬即賣冥衣靴鞋、席帽、衣段,以十月朔日燒獻故也。”

醉看墨花月白,恍疑雪滿前村

立冬 11月7日

“冬,終也,萬物收藏也”。在古人傳統的季節劃分中,是以二十四節氣中的“四立”作為四季的始點。立冬,冬三月之始。而《月令七十二候集解》中對“冬”的解釋,意為在這個節氣,秋季作物全部收曬完畢,收藏入庫,動物也已藏起來準備冬眠,是以是“萬物收藏”,開始規避寒冷。

《雪霁江行圖》 五代·郭忠恕

古人将立冬分為三候“一候水始冰;二候地始凍;三候雉入大水為蜃。”意思是說,此時,水已經能結成冰;土地也開始當機;野雞之類的大鳥便不多見了,而海邊卻可以看到外殼與野雞身上的線條和顔色相似的大蛤,是以古人認為雉到立冬後便成大蛤了。

立冬的帶來雖意味着寒意沁人的冬季開始,但立冬也是民間非常重視的季節節點之一,因為這是享受豐收、休養生息的時節。同時,立冬在古代社會是“四時八節”之一,是個非常重要的節日。據古籍《呂氏春秋·盂冬》記載:“是月也,以立冬。先立冬三日,太史谒之天子,曰:‘某日立冬,盛德在水。’天子乃齋。立冬之日,天子親率三公九卿大夫以迎冬于北郊。還,乃賞死事,恤孤寡。”古時天子會在這一日行出郊迎冬之禮,并有賜群臣冬衣、矜恤孤寡之制。

在“迎冬”之外,普通老百姓所期盼的習俗,自然就是能夠品嘗美味的“補冬”了。民諺有雲:“立冬補冬,補嘴空”,農家們辛苦勞作來一年,要利用立冬這一天休息,食用滋補的食材。同時在這一日,熱氣騰騰的餃子也是也是應節氣的食物。因為餃子有來源于“交子之時”的說法,立冬是秋冬季節之交,故“交”子之時的餃子自然要品嘗一番。

滿城樓觀玉闌幹,小雪晴時不共寒

小雪 11月22日

“十月中,雨下而為寒氣所薄,故凝而為雪。小者未盛之辭。”進入小雪節氣,意味着天氣會越來越冷、降水量漸增。古籍《群芳譜》有載:“小雪氣寒而将雪矣,地寒未甚而雪未大也。”其意為,“小雪”節氣由于天氣寒冷,降水的形式由雨改為雪,但此時由于“地寒未甚”,故雪量還不足,是以稱做小雪。

在古代,人們将小雪分為三候:“一候虹藏不見,二候天騰地降,三候閉塞成冬。”其意為:由于天空中的陽氣上升,地中的陰氣下降,導緻天地不通,陰陽不交,是以萬物失去生機,天地閉塞而轉入嚴寒的冬天。

《關山積雪圖》 北宋·燕肅

民諺有雲,“冬臘風腌,蓄以禦冬”。小雪一到,各種腌肉腌菜的活動,就可以提上日程了。每到此時,農家們就開始動手做香腸、臘肉等美食,等到春節來臨時,正好可以享用,尤其在南方,人們頗愛在冬季吃這些食物。而在北方,小雪腌菜,人們制作易貯藏的腌菜以過冬。對于不少北方的小夥伴來說,冬季的記憶可能就是從腌菜所開啟的。

“初冬未見一片雪,先見梅開傍花庵。”冬日已至,寒意漸深,眼看進入萬物肅殺的季節,但富有自然智慧的古人們,仍能從冬日之中,找到趣味與生機,慰藉辛苦耕耘了一年的人兒。

<b>【如果您有新聞線索,歡迎向我們報料,一經采納有費用酬謝。報料微信關注:ihxdsb,報料QQ:3386405712】</b>