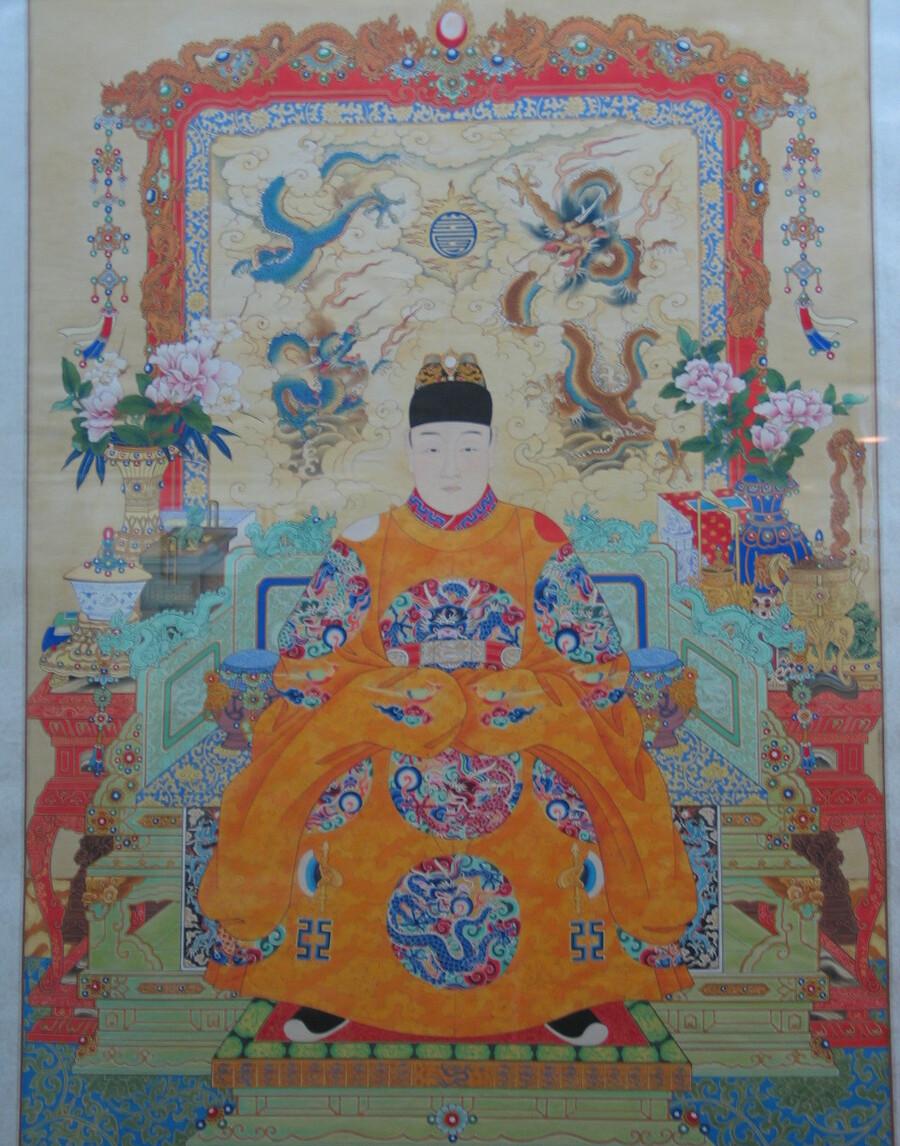

光宗朱常洛駕崩時,其長子朱由校已虛齡十六歲,而且光宗在生前曾向朝臣明确表示由他來繼承大統,要諸臣輔佐他為堯舜一樣的賢君。 是以,朱由校當皇帝就順理成章了。但李選侍頗有野心,以母後自居,伺機幹預朝政。這樣就與正直的官員發生了激烈沖突,使熹宗即位前後充滿了鬥争。明代曆史上又一著名的事件一移宮案 ,便由此發生。

移宮案是明末三案中的最後一案 ,分為前後兩起。前一起發生在紅丸案之前,影響不大,隻能算作前奏;後一起與紅丸案很接近,引起的鬥争也更加激烈。

移宮,就是說不應居住乾清宮的人占據了那裡,維持大統的官員讓其遷出來。雙方一來一往,讨價還價,不免就生出許多事來。皇城裡的乾清宮宛如外庭的皇極殿,隻有皇帝皇後才有資格居住,其他妃嫔隻能暫住,用來避嫌和表示尊卑高下。乾清宮的地位如此顯赫,自然使許多妃嫔一心向往。

泰昌元年(1620年),王皇後去世後神宗也卧病不起.鄭貴妃以侍病之名搬了進去。七月十九日神宗死後,知道乾清宮是帝權象征的鄭貴妃卻賴在那兒不向外遷,原來她是與李選侍勾結在一起,欲有所圖謀。光宗于八月一日即帝位後仍住在慈慶宮。天子不能入主乾清宮,于禮法相悖,皇帝其位不正,這在封建王朝實在是讓人無法容忍的。群臣雖然焦急萬分,但鄭貴妃卻不肯遷出,反而放出話來.要新君封她為太後、封李選侍為皇後才肯移宮。方從哲無可奈何之下暫且答應了,但其他臣僚據理力争,絕不讓步,封後一事 便被擱置一旁。

吏部尚書周嘉谟、兵科給事中楊連以及禦史左光鬥對移宮事頗為關切。經他們三人與其他官員協商後.由問嘉谟出面特地将鄭妃妃之侄鄭養性召來,向他曉以利害.要他轉告鄭氏,如果知趣就趕快移宮,要不就會引火上身,那時再後悔便來不及了。鄭貴妃感覺事情不妙,隻好乖乖地移居慈甯宮,但其野心仍然不死。這樣一來,即位數天的光宗才終于住進了乾清宮。由于光宗生前未立皇後,原太子妃郭氏已于七年前去世,跟他一塊兒遷過去的便是他最寵幸的李選侍。李選侍容貌美麗,十分聰明,特别能讨得光宗的喜歡。但她為人驕橫,數年前就欺淩朱由校的生母王氏,使之含憤而死,後來疏論李選侍的人便把“毆斃聖母"當作她的一條罪狀。

野心勃勃的李選侍對權力、地位十分熱衷,在光宗剛剛登基時就迫不及待地要當皇後,多次向光宗讨封。依慣例,太子的妻妾中僅正要稱太子妃,其他人隻能稱為選侍。一旦太子即位,太子妃即名正言順地成為皇後,儀式比較簡單,新君依例冊封即可;選侍也可晉升為一般的皇妃,如想成為貴妃則需由閣臣議過後拟了旨才能冊立。

太子妃早已過世,光宗繼位時中宮實在無人,但選後曆來是件大事,對人品、才幹、家世等要求甚嚴,相比之下,李選侍的條件遠遠不夠。光宗在李選侍的逼求之下,不得不多次命禮部讨論給她封号的問題。八月十日,光宗雖然身體欠安,但仍傳旨禮部,說李選待服待自己十分辛勞,皇長子生母去世後,奉先帝旨意委托她撫育,李氏待之如出,功勞很大,應封為皇貴妃,欽天監不得已選九月初六舉行冊封典禮。

二十五日,光宗閣臣、部臣、九卿到禦榻前,他曉谕群臣,李選侍幾次生孩子都未養大,隻有一女随即傳皇長子出來相見,光宗義說,皇五子也失夫母親,由李選侍撫養,又傳皇五子出來相見。光宗這樣三番五次地為李選侍表功,實是李氏在幕後一手策劃的。二十六日,光宗于乾清宮召見群臣,又命盡快加封李選侍,禮部大臣孫如遊上奏,禮部以前舉旨為孝端皇後、孝靖皇後太後上谥号,加封郭元妃、 王才人為皇後,都朱辦完,應等四人典禮舉行後再辦理此事。如論保護皇儲之功,則加封李選待應越早越好,就可以順從欽天監的請求。光宗于是下令按前定日期舉行冊封儀式,光宗在此義提出冊封李選侍之事.實是拗不過李氏的一再旁敲側擊,李選侍急于當皇後.實際上是想名正言順地與光宗共攬朝政,滿足自己的權力欲望。二十九日.光宗去世的前天,他在召見衆位大臣時,下聖旨要加封李選傳為皇貴妃。光宗的話音未落.躲在一旁偷聽的李氏就分開了帷幕,急不可待地把皇長子叫了進去,急匆匆說了幾句話又把他推出來.皇長子代李氏向光宗說,不是封皇賢妃,是要封皇後。見此情景.大臣們相顧愕然,連光宗也顔色大變,氣得一句話也沒說,這樣一來 ,李選侍的野心暴露無遺,在君臣上下的反對聲中,她讨封皇後的圖謀最終沒有實作。次日清晨,光宗一命鵬呼。李選侍不僅沒得到皇後的封号,就連冊封皇貴妃的儀式也未舉行。但她對權力的追求不減既往,經過與心腹宮官李進忠(後來的閹黨頭目魏忠賢)等謀劃後,企圖“挾皇長子自重”,進而為即将舉行的朱由校繼位一事抹上了一層濃重的陰影。依規定,光宗一死,沒資格住乾清宮的李選侍就應搬出來,由新帝居住。李氏卻學會了鄭貴妃那一手,堅持不遷.而且将朱由校留在身邊,不準他随便出去。

九月一日,給事中楊漣得知了光宗駕崩的消息.這位忠心耿耿的大臣處亂不驚,他找來了周嘉谟、李汝華共同商讨對策。楊漣将當時的情形分析了一番,認為李選侍不是可以托付幼主之人,應采取果斷措施,在立即求見嗣主時山呼萬歲以定民心,随後簇擁着儲君出宮,移居慈慶宮才能避開危險,保天下無事。周、李二人以為楊漣所言極是,便将之告訴了方從哲。待把衆大臣召集來之後,楊漣率他們闖至乾清宮門前。守門太監張牙舞爪,擋住去路。楊漣上前厲聲斥責道,皇上原召我們至此。現在皇上駕崩,嗣主幼小,你們守住門不讓我們進去哭奠,意欲何為?守門太監聞言悻悻退開,衆人這才來至宮中。哭奠完畢,楊漣等人求見皇長子。但皇長子朱由校卻被李選侍攔在東暖閣中不能與群臣相見。東宮老侍衛王安告知衆人真相,自己又進去哄騙李氏,說皇長子見過群臣後就會回來。王安于是将朱由校抱了出來,衆臣一見之下,立即叩頭,高呼萬歲。朱由校連說不敢當。群臣請他一塊兒去文華殿,知道情況險惡的皇長子也沒有猶豫,王安抱着他.閣臣劉一爆攙其左臂.勳臣張維賢挽其右臂,一行人向文華殿走去。這時内侍李進忠等數次傳來李選侍的指令.力圖召回皇長子,他喝問群臣要把皇長子挾持到哪裡去。楊漣又一次站了出來 ,義正辭嚴地将其訓斥一通,衆人才得以擁着朱由校登上禦辇來至文華殿。文華殿裡,,朱由校面南而坐,群臣以禮參見,要他即日即位,卻遭到拒絕,于是傳谕數日後新君登基。衆臣後來又擁着朱由校到了慈慶宮。半途中,李選侍不甘心這樣失敗,不斷派人催促皇長子回乾清官去,其陰謀已是不言而喻。劉一爆向朱由校奏稱現在乾清宮裡不清靜,殿下暫居此處。周嘉談則鄭重告誠朱由校,現在殿下之身是社稷神人寄以重任之身,不可輕舉安動;即便去乾清宮哭奠,也要等群臣到後才可以去。朱由校點頭答應。楊漣對各位内侍說,宮外的事情由朝臣負責.保護皇上由内臣負責,各有專責,每個人都不能稍有懈息。王安等踴躍應允,群臣這才放心而去。皇儲既立,何時登基還有争論。有大臣建議當天舉行,朱由校再次傳話表示不同意。楊漣主張緩辦,認為父喪未斂就急着臨朝,于禮法不合。他的主張在當時自然不妥。其時宮内官外一片混亂,人心不定。皇長子的根基不牢,隻有從速登基才是上策,不然的話,夜長夢多恐有變故。少卿徐養量、禦史左光鬥對楊連的看法十分不滿,當面回罵他壞了大事。楊這才意識到事态的嚴重性,命錦衣衛加強保護皇長子。

群臣議決于初六日即位,但必須讓李選侍移宮、方顯光明正大,初二日,周嘉谟、左光鬥等重臣上疏請李選侍移宮。左光鬥的疏文顔有分量,大膽揭露了李選侍的陰謀詭計,促使朱由校猛醒。他說:乾清宮地位重要,絕非一般人可以居住。現在先帝已逝,李氏既非皇後也非皇長子生母,卻居于乾清官.而殿下居于慈慶宮,不能為先帝守靈、行大禮,這樣名分颠倒,讓人迷惑不解。且股下年已十六,内外均有人輔佐,再也不用人背着。封李氏為貴妃的請求在先帝彌留時才準許.其用意何在可想而知,先帝在世時借恩賜之名可以實行。而殿下當政了,有理由不子執行。如不趁早決斷,武則天造成的災難将在今天重演!”這幾天的奏稿是經過乾清官才送至慈慶宮的。李選侍見左光:鬥的奏文大為光火,想召來左光鬥殺一做百。但左光鬥不聽其宣召,稱自己是天子的法官,天子不召不到。李氏愈加氣憤,李進忠再次獻計,認為隻要騙來朱由校,予以控制,就能殺了左光鬥而且還能垂簾聽政。但聰明的朱由校不肯前往,隻是派人取來奏疏,看過後頗為贊賞左光鬥的意見,反過來勸李氏早點移宮。上谕說已經下旨要求移宮,你們不能再推托了。至于冊封之事,既然說尊卑稱呼較難,命禮部再行讨論。同一天.給事中暴謙貞也彈劾李選侍,殿下即将登基,有神靈祐護和群臣擁戴,要李選侍有何用!聽說她并不忠心愛國,萬一 封為貴妃,或許借機攬權。慎終慮始,此事應該停止。鈔本送上,正合朱由校的心意.是以才有上谕中提到的冊封一事。

初四日,宮中内侍在李選侍的挑唆之下,個個怨氣沖天,揚言要逮捕楊漣、左光鬥。這天,楊漣恰好在宮中遇到李進忠,問道李選侍何日移宮。李進忠連連搖頭,稱娘娘大怒,現在他們母子居于一宮,

正想追究左光鬥,言及出現武後之禍的罪責。楊漣聞此言大為惱怒,向他曉以大義、利害,并警告說,皇長子年紀已大,為非作歹之人應膽戰心驚才對。結果李進忠不再吭聲,偷偷溜走了。這時候,科道官惠世揚神情緊張地走過來,說聽到消息李選侍要垂簾聽政,逮捕左光鬥。楊漣告訴他沒有此事。對移宮一事,李選侍用“拖”的辦法來應付。她不說不遷,卻又賴着不動,還不時傳出必須延期移宮的說法.并寄希望于方從哲。方從哲表面上堅決主張移宮,又主張不可逼得太緊,不妨延緩幾日。初五日已是最後關頭,明日新君即位。李選侍卻仍然沒有移宮的意思。楊漣諸人聚集在此

慶宮外十分着急,一起商讨應變對策。楊漣立即上奏,言及形勢嚴峻,今日李選侍必須移宮。奏章呈上後,他去催方從哲,後者卻勸衆人,說是等到初九、十二日也不晚。次輔劉一爆再也按捺不住,與方從哲大聲争論起來,楊漣也說移宮大事片刻也不能耽擱。

這時,李選侍為了力挽敗局,派人四處活動。在宮中,有太監言稱李氏也是顧臣之人。楊怒怒不可遏,問他們吃的是誰家的俸祿。劉一爆、周嘉谟也幫着他說話。對立雙方的沖突越演越烈,很有可能引發宮廷政變。一時間,喧嘩聲直達宮中深處。朱由校聽到吵雜聲後傳楊漣出官。楊漣極力抗疏認為非移宮不可。他理直氣壯,态度堅決,朱由校隻好下令,命李氏即日移官。李選侍一見大勢不妙,自己如果再堅持下去,恐怕不會有什麼好下場,是以隻能乖乖地搬了出來.改居哕鸾宮。

初六日,朱由校順利地如期即位,是為英宗.改年号為天啟,住進了乾清宮。從光宗駕崩到嘉宗即位短短的六天時間裡.大臣楊漣為了安定官府危機,不辭辛苦地四處奔波,費盡了心力,待危機過去後,才發覺自己的胡子、頭發都變白了。楊漣等人在逼迫李選侍移宮時,一面毫不妥協,一面主張搬出後要給她以妥當的安置。就在李氏遷出乾清宮時,楊漣告知群臣,李選侍不移官就是不尊天子;但既然要搬出,就應有地方安排,需要衆人給予調護,不要讓内侍借機報複。這一主張既周到又穩妥,既符合當時的道德規範,又利于政治上的穩定。但當時形勢複雜,楊漣所擔心的事情還是發生了。由于移官一事過于匆忙,當時宮中一片混亂,有些内侍乘機盜取寶物。有的太監因懷裡的東西過重,竟在路上跌倒,金銀珠寶撒落了一地 ,為他人察覺。當時被捉的有劉遜、劉朝等人,此後也有太監陸續被拿獲,這些人都是李選侍的貼身太監。嘉宗得報後大怒下令将他們交法司嚴辦。孰料這些内侍手眼通天,與刑部官員的交情一直不錯,到那兒打點,倒也平安無事 他們和李選待一樣.不滿自己的失勢, 就散布流言,說被通出宮的李氏上吊自殺,其女皇八妹投井身亡。流言傳到了一貫鑽營的禦史賈繼春那裡,他以為機不可失,時不再來,這次升官表功的好機會”一定不能錯過。于是他上疏内閣,以光宗待鄭貴妃不薄的故事責備群臣不該勸皇上逼走庶排,看到周臣從中調護,使李選侍終享天年,皇八妹不出意外。當時,門戶之見頗深,賈繼春的上疏被視為為奸黨辯護。不得已之下,左光鬥上疏叙及移宮一事以正視聽。嘉宗傳谕内圖,宣布了李選侍欺淩聖母、要挾先帝讨封想垂簾聽政的罪狀,又指出李氏已得到奉養,他自己也很尊敬她。首鋪方從哲接到谕旨後認為不妥,說過于暴露長輩的過失.便用手中封駁之權将之發還。熹宗不肯讓步,堅持将聖旨發抄出去。在一次朝會上,給事中周朝瑞與賈繼春二人争執起來,而且相當激烈。前者痛罵後者.稱其亂生是非,是奸邪之徒。後者也不甘示弱,又上書反攻,在文中将傳言以“伶仃之皇八妹,人井誰憐;媚賽未亡之人,難經莫訴”等語四處宣揚。一時間舉朝上下無人不知,無人不曉,對此議論紛紛。楊漣恐怕賈繼春的說法傳播開來,帶來無窮的禍患,就上了“敬述移宮始末疏”.詳細叙述了移官前後的情況。熹宗見疏大喜,下诏予以表彰。原文中也詳細說明了事件的經過。敕谕一下,賈繼春及其同黨對楊漣更加惱火,賈借出巡江西之機躲了出去,暗中卻指使人诋毀楊結納内侍王安圖謀圖臣之職。楊漣不勝氣憤,上疏申辯,請求辭職。熹宗褒獎了楊漣的忠直,不過在楊的一再堅持下還是準許他暫且回籍。

第二年春,賈繼春便道還鄉.上奏章說明他此前上疏給内閣是基于以國家大事為重。熹宗下旨予以斥責,但投機取巧的賈繼春仍不死心,上奏詭稱他自己講的事情都是道聽途說而來。熹宗對他真是怒火中燒,将其革職永不任用。天啟四年( 1624年)四月,大理寺少卿範濟世提請遵光宗遺命封李選侍為妃,熹宗則堅決不允。此前,熹宗的老内侍王安倔犟耿直,不阿附李選侍,魏忠賢專權當政後,假傳聖旨将其殺害。正巧又趕上楊漣此時上疏,揭發魏的二十四條罪狀,魏忠賢更加惱火,決意要謀害楊漣。次年,楊

為魏忠賢誣陷,死于獄中。是年六月,魏忠賢假傳聖旨,重新讨論加封李選侍一事 ,禮臣林堯俞請求取消,不聽,竟加封李氏為康妃。十二月,賈繼春等奸黨受起複使用,而一大批忠臣義士遭到打擊。此後,黨争越演越烈。縱觀晚明“三案”,都算不得太大的事件,隻是當時門派之争頗為盛行,黨同伐異之事屢見不鮮,以至于意氣用事.黑白難辨,将事情越鬧越大。特别是後來魏忠賢借“三案”争論較多為名,故編《三朝要典》一書,打擊東林黨人,作-網打盡之計。梃擊、紅丸、移宮三案在一定程度 上影響了明末政治,緻使黨争疊出,國将不國。