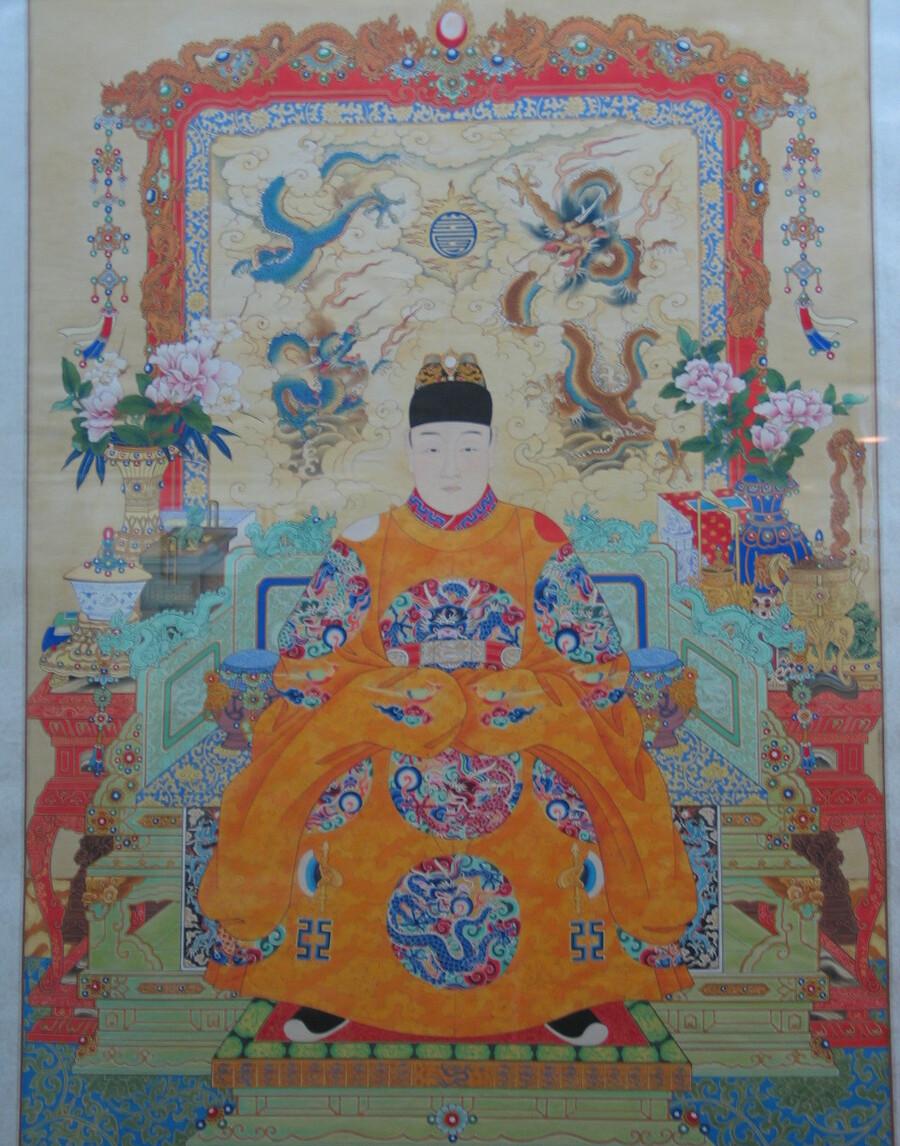

光宗朱常洛驾崩时,其长子朱由校已虚龄十六岁,而且光宗在生前曾向朝臣明确表示由他来继承大统,要诸臣辅佐他为尧舜一样的贤君。 因此,朱由校当皇帝就顺理成章了。但李选侍颇有野心,以母后自居,伺机干预朝政。这样就与正直的官员发生了激烈冲突,使熹宗即位前后充满了斗争。明代历史上又一著名的事件一移宫案 ,便由此发生。

移宫案是明末三案中的最后一案 ,分为前后两起。前一起发生在红丸案之前,影响不大,只能算作前奏;后一起与红丸案很接近,引起的斗争也更加激烈。

移宫,就是说不应居住乾清宫的人占据了那里,维持大统的官员让其迁出来。双方一来一往,讨价还价,不免就生出许多事来。皇城里的乾清宫宛如外庭的皇极殿,只有皇帝皇后才有资格居住,其他妃嫔只能暂住,用来避嫌和表示尊卑高下。乾清宫的地位如此显赫,自然使许多妃嫔一心向往。

泰昌元年(1620年),王皇后去世后神宗也卧病不起.郑贵妃以侍病之名搬了进去。七月十九日神宗死后,知道乾清宫是帝权象征的郑贵妃却赖在那儿不向外迁,原来她是与李选侍勾结在一起,欲有所图谋。光宗于八月一日即帝位后仍住在慈庆宫。天子不能入主乾清宫,于礼法相悖,皇帝其位不正,这在封建王朝实在是让人无法容忍的。群臣虽然焦急万分,但郑贵妃却不肯迁出,反而放出话来.要新君封她为太后、封李选侍为皇后才肯移宫。方从哲无可奈何之下暂且答应了,但其他臣僚据理力争,绝不让步,封后一事 便被搁置一旁。

吏部尚书周嘉谟、兵科给事中杨连以及御史左光斗对移宫事颇为关切。经他们三人与其他官员协商后.由問嘉谟出面特地将郑妃妃之侄郑养性召来,向他晓以利害.要他转告郑氏,如果知趣就赶快移宫,要不就会引火上身,那时再后悔便来不及了。郑贵妃感觉事情不妙,只好乖乖地移居慈宁宫,但其野心仍然不死。这样一来,即位数天的光宗才终于住进了乾清宫。由于光宗生前未立皇后,原太子妃郭氏已于七年前去世,跟他一块儿迁过去的便是他最宠幸的李选侍。李选侍容貌美丽,十分聪明,特别能讨得光宗的喜欢。但她为人骄横,数年前就欺凌朱由校的生母王氏,使之含愤而死,后来疏论李选侍的人便把“殴毙圣母"当作她的一条罪状。

野心勃勃的李选侍对权力、地位十分热衷,在光宗刚刚登基时就迫不及待地要当皇后,多次向光宗讨封。依惯例,太子的妻妾中仅正要称太子妃,其他人只能称为选侍。一旦太子即位,太子妃即名正言顺地成为皇后,仪式比较简单,新君依例册封即可;选侍也可晋升为一般的皇妃,如想成为贵妃则需由阁臣议过后拟了旨才能册立。

太子妃早已过世,光宗继位时中宫实在无人,但选后历来是件大事,对人品、才干、家世等要求甚严,相比之下,李选侍的条件远远不够。光宗在李选侍的逼求之下,不得不多次命礼部讨论给她封号的问题。八月十日,光宗虽然身体欠安,但仍传旨礼部,说李选待服待自己十分辛劳,皇长子生母去世后,奉先帝旨意委托她抚育,李氏待之如出,功劳很大,应封为皇贵妃,钦天监不得已选九月初六举行册封典礼。

二十五日,光宗阁臣、部臣、九卿到御榻前,他晓谕群臣,李选侍几次生孩子都未养大,只有一女随即传皇长子出来相见,光宗义说,皇五子也失夫母亲,由李选侍抚养,又传皇五子出来相见。光宗这样三番五次地为李选侍表功,实是李氏在幕后一手策划的。二十六日,光宗于乾清宫召见群臣,又命尽快加封李选侍,礼部大臣孙如游上奏,礼部以前举旨为孝端皇后、孝靖皇后太后上谥号,加封郭元妃、 王才人为皇后,都朱办完,应等四人典礼举行后再办理此事。如论保护皇储之功,则加封李选待应越早越好,就可以顺从钦天监的请求。光宗于是下令按前定日期举行册封仪式,光宗在此义提出册封李选侍之事.实是拗不过李氏的一再旁敲侧击,李选侍急于当皇后.实际上是想名正言顺地与光宗共揽朝政,满足自己的权力欲望。二十九日.光宗去世的前天,他在召见众位大臣时,下圣旨要加封李选传为皇贵妃。光宗的话音未落.躲在一旁偷听的李氏就分开了帷幕,急不可待地把皇长子叫了进去,急匆匆说了几句话又把他推出来.皇长子代李氏向光宗说,不是封皇贤妃,是要封皇后。见此情景.大臣们相顾愕然,连光宗也颜色大变,气得一句话也没说,这样一来 ,李选侍的野心暴露无遗,在君臣上下的反对声中,她讨封皇后的图谋最终没有实现。次日清晨,光宗一命鹏呼。李选侍不仅没得到皇后的封号,就连册封皇贵妃的仪式也未举行。但她对权力的追求不减既往,经过与心腹宫官李进忠(后来的阉党头目魏忠贤)等谋划后,企图“挟皇长子自重”,从而为即将举行的朱由校继位一事抹上了一层浓重的阴影。依规定,光宗一死,没资格住乾清宫的李选侍就应搬出来,由新帝居住。李氏却学会了郑贵妃那一手,坚持不迁.而且将朱由校留在身边,不准他随便出去。

九月一日,给事中杨涟得知了光宗驾崩的消息.这位忠心耿耿的大臣处乱不惊,他找来了周嘉谟、李汝华共同商讨对策。杨涟将当时的情形分析了一番,认为李选侍不是可以托付幼主之人,应采取果断措施,在立即求见嗣主时山呼万岁以定民心,随后簇拥着储君出宫,移居慈庆宫才能避开危险,保天下无事。周、李二人以为杨涟所言极是,便将之告诉了方从哲。待把众大臣召集来之后,杨涟率他们闯至乾清宫门前。守门太监张牙舞爪,挡住去路。杨涟上前厉声斥责道,皇上原召我们至此。现在皇上驾崩,嗣主幼小,你们守住门不让我们进去哭奠,意欲何为?守门太监闻言悻悻退开,众人这才来至宫中。哭奠完毕,杨涟等人求见皇长子。但皇长子朱由校却被李选侍拦在东暖阁中不能与群臣相见。东宫老侍卫王安告知众人真相,自己又进去哄骗李氏,说皇长子见过群臣后就会回来。王安于是将朱由校抱了出来,众臣一见之下,立即叩头,高呼万岁。朱由校连说不敢当。群臣请他一块儿去文华殿,知道情况险恶的皇长子也没有犹豫,王安抱着他.阁臣刘一爆搀其左臂.勋臣张维贤挽其右臂,一行人向文华殿走去。这时内侍李进忠等数次传来李选侍的命令.力图召回皇长子,他喝问群臣要把皇长子挟持到哪里去。杨涟又一次站了出来 ,义正辞严地将其训斥一通,众人才得以拥着朱由校登上御辇来至文华殿。文华殿里,,朱由校面南而坐,群臣以礼参见,要他即日即位,却遭到拒绝,于是传谕数日后新君登基。众臣后来又拥着朱由校到了慈庆宫。半途中,李选侍不甘心这样失败,不断派人催促皇长子回乾清官去,其阴谋已是不言而喻。刘一爆向朱由校奏称现在乾清宫里不清静,殿下暂居此处。周嘉谈则郑重告诚朱由校,现在殿下之身是社稷神人寄以重任之身,不可轻举安动;即便去乾清宫哭奠,也要等群臣到后才可以去。朱由校点头答应。杨涟对各位内侍说,宫外的事情由朝臣负责.保护皇上由内臣负责,各有专责,每个人都不能稍有懈息。王安等踊跃应允,群臣这才放心而去。皇储既立,何时登基还有争论。有大臣建议当天举行,朱由校再次传话表示不同意。杨涟主张缓办,认为父丧未敛就急着临朝,于礼法不合。他的主张在当时自然不妥。其时宫内官外一片混乱,人心不定。皇长子的根基不牢,只有从速登基才是上策,不然的话,夜长梦多恐有变故。少卿徐养量、御史左光斗对杨连的看法十分不满,当面回骂他坏了大事。杨这才意识到事态的严重性,命锦衣卫加强保护皇长子。

群臣议决于初六日即位,但必须让李选侍移宫、方显光明正大,初二日,周嘉谟、左光斗等重臣上疏请李选侍移宫。左光斗的疏文颜有分量,大胆揭露了李选侍的阴谋诡计,促使朱由校猛醒。他说:乾清宫地位重要,绝非一般人可以居住。现在先帝已逝,李氏既非皇后也非皇长子生母,却居于乾清官.而殿下居于慈庆宫,不能为先帝守灵、行大礼,这样名分颠倒,让人迷惑不解。且股下年已十六,内外均有人辅佐,再也不用人背着。封李氏为贵妃的请求在先帝弥留时才批准.其用意何在可想而知,先帝在世时借恩赐之名可以实行。而殿下当政了,有理由不子执行。如不趁早决断,武则天造成的灾难将在今天重演!”这几天的奏稿是经过乾清官才送至慈庆宫的。李选侍见左光:斗的奏文大为光火,想召来左光斗杀一做百。但左光斗不听其宣召,称自己是天子的法官,天子不召不到。李氏愈加气愤,李进忠再次献计,认为只要骗来朱由校,予以控制,就能杀了左光斗而且还能垂帘听政。但聪明的朱由校不肯前往,只是派人取来奏疏,看过后颇为赞赏左光斗的意见,反过来劝李氏早点移宫。上谕说已经下旨要求移宫,你们不能再推托了。至于册封之事,既然说尊卑称呼较难,命礼部再行讨论。同一天.给事中暴谦贞也弹劾李选侍,殿下即将登基,有神灵祐护和群臣拥戴,要李选侍有何用!听说她并不忠心爱国,万一 封为贵妃,或许借机揽权。慎终虑始,此事应该停止。钞本送上,正合朱由校的心意.所以才有上谕中提到的册封一事。

初四日,宫中内侍在李选侍的挑唆之下,个个怨气冲天,扬言要逮捕杨涟、左光斗。这天,杨涟恰好在宫中遇到李进忠,问道李选侍何日移宫。李进忠连连摇头,称娘娘大怒,现在他们母子居于一宫,

正想追究左光斗,言及出现武后之祸的罪责。杨涟闻此言大为恼怒,向他晓以大义、利害,并警告说,皇长子年纪已大,为非作歹之人应胆战心惊才对。结果李进忠不再吭声,偷偷溜走了。这时候,科道官惠世扬神情紧张地走过来,说听到消息李选侍要垂帘听政,逮捕左光斗。杨涟告诉他没有此事。对移宫一事,李选侍用“拖”的办法来应付。她不说不迁,却又赖着不动,还不时传出必须延期移宫的说法.并寄希望于方从哲。方从哲表面上坚决主张移宫,又主张不可逼得太紧,不妨延缓几日。初五日已是最后关头,明日新君即位。李选侍却仍然没有移宫的意思。杨涟诸人聚集在此

庆宫外十分着急,一起商讨应变对策。杨涟立即上奏,言及形势严峻,今日李选侍必须移宫。奏章呈上后,他去催方从哲,后者却劝众人,说是等到初九、十二日也不晚。次辅刘一爆再也按捺不住,与方从哲大声争论起来,杨涟也说移宫大事片刻也不能耽搁。

这时,李选侍为了力挽败局,派人四处活动。在宫中,有太监言称李氏也是顾臣之人。杨怒怒不可遏,问他们吃的是谁家的俸禄。刘一爆、周嘉谟也帮着他说话。对立双方的矛盾越演越烈,很有可能引发宫廷政变。一时间,喧哗声直达宫中深处。朱由校听到吵杂声后传杨涟出官。杨涟极力抗疏认为非移宫不可。他理直气壮,态度坚决,朱由校只好下令,命李氏即日移官。李选侍一见大势不妙,自己如果再坚持下去,恐怕不会有什么好下场,所以只能乖乖地搬了出来.改居哕鸾宫。

初六日,朱由校顺利地如期即位,是为英宗.改年号为天启,住进了乾清宫。从光宗驾崩到嘉宗即位短短的六天时间里.大臣杨涟为了安定官府危机,不辞辛苦地四处奔波,费尽了心力,待危机过去后,才发觉自己的胡子、头发都变白了。杨涟等人在逼迫李选侍移宫时,一面毫不妥协,一面主张搬出后要给她以妥当的安置。就在李氏迁出乾清宫时,杨涟告知群臣,李选侍不移官就是不尊天子;但既然要搬出,就应有地方安排,需要众人给予调护,不要让内侍借机报复。这一主张既周到又稳妥,既符合当时的道德规范,又利于政治上的稳定。但当时形势复杂,杨涟所担心的事情还是发生了。由于移官一事过于匆忙,当时宫中一片混乱,有些内侍乘机盗取宝物。有的太监因怀里的东西过重,竟在路上跌倒,金银珠宝撒落了一地 ,为他人察觉。当时被捉的有刘逊、刘朝等人,此后也有太监陆续被拿获,这些人都是李选侍的贴身太监。嘉宗得报后大怒下令将他们交法司严办。孰料这些内侍手眼通天,与刑部官员的交情一直不错,到那儿打点,倒也平安无事 他们和李选待一样.不满自己的失势, 就散布流言,说被通出宫的李氏上吊自杀,其女皇八妹投井身亡。流言传到了一贯钻营的御史贾继春那里,他以为机不可失,时不再来,这次升官表功的好机会”一定不能错过。于是他上疏内阁,以光宗待郑贵妃不薄的故事责备群臣不该劝皇上逼走庶排,看到周臣从中调护,使李选侍终享天年,皇八妹不出意外。当时,门户之见颇深,贾继春的上疏被视为为奸党辩护。不得已之下,左光斗上疏叙及移宫一事以正视听。嘉宗传谕内图,宣布了李选侍欺凌圣母、要挟先帝讨封想垂帘听政的罪状,又指出李氏已得到奉养,他自己也很尊敬她。首铺方从哲接到谕旨后认为不妥,说过于暴露长辈的过失.便用手中封驳之权将之发还。熹宗不肯让步,坚持将圣旨发抄出去。在一次朝会上,给事中周朝瑞与贾继春二人争执起来,而且相当激烈。前者痛骂后者.称其乱生是非,是奸邪之徒。后者也不甘示弱,又上书反攻,在文中将传言以“伶仃之皇八妹,人井谁怜;媚赛未亡之人,难经莫诉”等语四处宣扬。一时间举朝上下无人不知,无人不晓,对此议论纷纷。杨涟恐怕贾继春的说法传播开来,带来无穷的祸患,就上了“敬述移宫始末疏”.详细叙述了移官前后的情况。熹宗见疏大喜,下诏予以表彰。原文中也详细说明了事件的经过。敕谕一下,贾继春及其同党对杨涟更加恼火,贾借出巡江西之机躲了出去,暗中却指使人诋毁杨结纳内侍王安图谋图臣之职。杨涟不胜气愤,上疏申辩,请求辞职。熹宗褒奖了杨涟的忠直,不过在杨的一再坚持下还是准许他暂且回籍。

第二年春,贾继春便道还乡.上奏章说明他此前上疏给内阁是基于以国家大事为重。熹宗下旨予以斥责,但投机取巧的贾继春仍不死心,上奏诡称他自己讲的事情都是道听途说而来。熹宗对他真是怒火中烧,将其革职永不任用。天启四年( 1624年)四月,大理寺少卿范济世提请遵光宗遗命封李选侍为妃,熹宗则坚决不允。此前,熹宗的老内侍王安倔犟耿直,不阿附李选侍,魏忠贤专权当政后,假传圣旨将其杀害。正巧又赶上杨涟此时上疏,揭发魏的二十四条罪状,魏忠贤更加恼火,决意要谋害杨涟。次年,杨

为魏忠贤诬陷,死于狱中。是年六月,魏忠贤假传圣旨,重新讨论加封李选侍一事 ,礼臣林尧俞请求取消,不听,竟加封李氏为康妃。十二月,贾继春等奸党受起复使用,而一大批忠臣义士遭到打击。此后,党争越演越烈。纵观晚明“三案”,都算不得太大的事件,只是当时门派之争颇为盛行,党同伐异之事屡见不鲜,以至于意气用事.黑白难辨,将事情越闹越大。特别是后来魏忠贤借“三案”争论较多为名,故编《三朝要典》一书,打击东林党人,作-网打尽之计。梃击、红丸、移宫三案在一定程度 上影响了明末政治,致使党争迭出,国将不国。