當中國人以開玩笑的方式,将大半個天劃給女人的時候,美劇裡的女性同胞們,已經手持女性主義開始攻城略地:她們将愛情當遊戲,在陰謀中浴火,然後開始研究創業。物質、卑弱、敏感已經不是她們的代名詞,解放、自由、發展才是她們的行走之路。

<h1 class="pgc-h-decimal" data-index="01" data-track="14">憤怒之外的女性群像——凱莉的自信、米蘭達的獨立、卡洛琳的夢想</h1>

将《紙牌屋》拍得無比腹黑的大衛·芬奇說,過去十多年最好的劇本都在電視行業。這顯然并非一句套話。

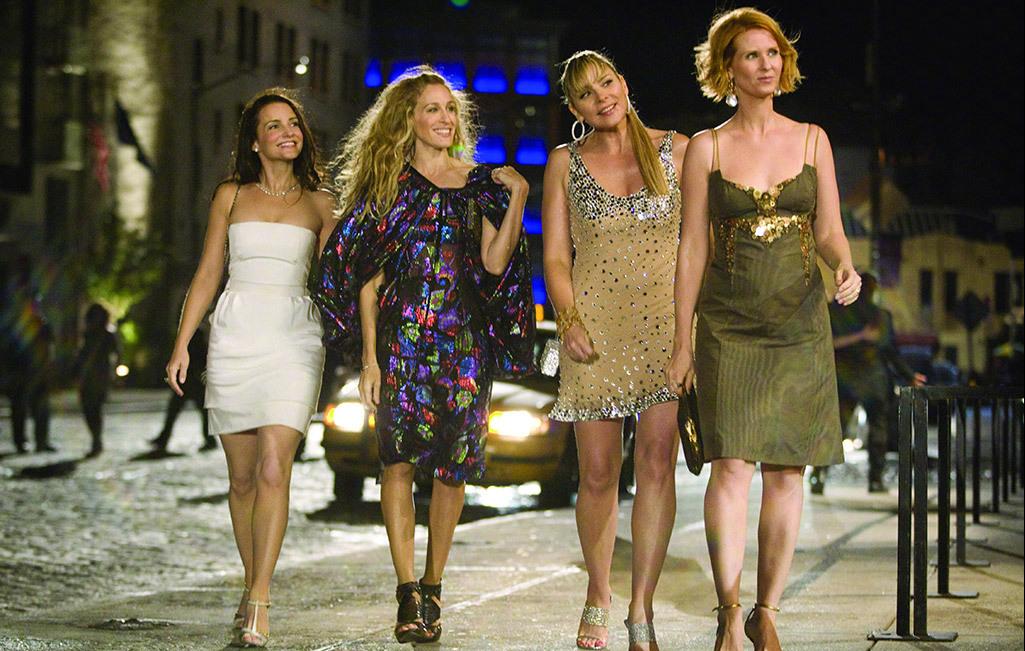

1998年,《欲望都市》開播,這是女性主義在美劇中第一次集中亮相,被稱作是女性群像劇的開山鼻祖——如果忽略裡面的時髦衣服與鞋子,忽視米蘭達的獨立,薩曼莎的笑容,夏洛特的美麗,凱莉的自信,事實上,在友情之外,這其實是一部女性教科書。

《欲望都市》

它永遠圍繞着兩性關系,也就是女人們最關心的話題,去探讨一對一的忠誠是否過時?三人行到底有沒有可行性?追求美貌模特的男人到底是什麼心态?婚姻的意義?甚至中國目前最大的話題——剩女的尴尬與焦慮。

縱然如今看來,它在精神核心層面的反叛并不如它标榜得那樣徹底,視愛情為最佳歸宿的主流價值觀仍然主導着劇中女性的生活,但顯然,喊着“站在高跟鞋上,我可以看到全世界”的凱莉,比起過去的《成長的煩惱》、《加裡森敢死隊》和《神探亨特》,這顯然已經是一次登陸月球式的進步。

在這之後,扛着女性主義大旗招展的美劇開始日益繁多。瑪麗蓮夢露将高跟鞋當做事業的依靠,但這些女人們在女權與男人間搖晃。與《欲望都市》有着同樣問題的《絕望的主婦》被稱為“一百個與男人過招的辦法”——劇中的女主人公們依舊信仰愛情,或者試圖用鬥争來取悅于男人,或吸引他們的注意力。還有在生活與追求雙重重壓下,勇敢地與傳統女性角色撕扯,力圖成為完美女人的《單身毒媽》和《傲骨賢妻》。

《絕望的主婦》

還有《绯聞女孩》。縱然它排列組合式的滾床單方式遭人吐槽,将其稱為“狗血胡搞劇第一名”。但不可否認的是,它一面拉開了曼哈頓上東區富二代們的神秘面紗,一面展示了什麼叫做“情義三千,不敵胸脯二兩;黃金滿屋,不抵帥臉一張”。“一天換一個男朋友”,不過是一種膚淺的自我解放。

《绯聞女孩》

是以,我們不妨認為美劇一直走在歪曲女性主義的真正内涵的道路上。直至《破産姐妹》和《蛇蠍女傭》的出現。前者将愛情打入了冷宮,開始比男人更愛葷、比男人更屌絲、比男人更确定感情會成為事業的絆腳石的道路。最終,人們迎來不愛男神愛創業的黃金時代。

《破産姐妹》

後者由《絕望的主婦》主創馬克·切利及主演伊娃·朗格利亞擔任制作人。同樣是以一個女人的死亡為開篇,用了群像的方式塑造女人,但它表現了十年後女性們的想法——她們不再仰望男人,不再期盼男人,甚至不再模仿男人,而是靠自身來實作自我價值。更重要的是,它學會了不再憤怒,而是将婚外情、同性、階級和階層等尖銳的議題溫柔地包裹進來,明媚地表達意見。

《蛇蠍女傭》

<h1 class="pgc-h-decimal" data-index="02" data-track="12">精英女性的“向前一步”——她們正在、曾經、親曆着富翁們的生活,屌絲不過是個外套罷了</h1>

不得不說,文藝作品永遠都是取材于生活。

美國的女權運動自19世紀40年代開始,以婦女獲得選舉權、享有與男子真正平等的權利及地位,以及選擇自己的職業和生活方式的自由為目的。但這一運動在著名的裡根總統那裡遭到了抑制。

裡根總統

1980年,新保守主義領袖裡根當選總統,此時,女性得到了受到認同的平等地位,能夠接受教育并廣泛就業,但同時許多問題集中爆發:單身母親的增加,離婚率的上升,職業女性的焦慮,留守女士的失落,同志人群與主流價值觀的沖突,性解放帶來的艾滋病的傳播。人們将這些在過去從未出現過的問題,歸咎于女權運動。

自此,直至上世紀初90年代老布什任期結束,十多年時間,美國社會逐漸回歸保守。而《欲望都市》則上映于老布什卸任後的第五年。

事實是,此後的16年是女性主義又一次發展的高峰。2013年,美國婦女圈、公衆媒體以及知識界就Facebook首席營運官桑德伯格,著書《向前一步》,恰好用于闡釋從《欲望都市》到《蛇蠍女傭》之間的變化。

她将問題歸類于女性内化的自我性别定位,也就是說,隻有徹底摒棄了女性的身份,才能徹底的男女平等,實作同工同酬,進而解決21世紀美國女性仍鮮少任職公司高層職位的問題。當然,“向前一步”不再是集體運動——僅為了生存而在職場打拼的中下層女性已經不在她們的考量範圍,這是一場精英女性的美國夢。

就像《绯聞女孩》中的主角是曼哈頓上東區的富二代,《破産姐妹》的筆觸環繞在落魄富家女Caroline 身上,《蛇蠍女傭》裡的女人們都服務于富人區一樣。她們正在、曾經、親曆着富翁們的生活——屌絲不過是個外套罷了。

女精英中有差點當了美國第一個女總統的希拉裡,有美國曆史上第一位進入内閣的華裔趙小蘭,有聯合國兒童大使安吉利娜、脫口秀女皇歐普拉·溫弗瑞,還有女飛人喬安娜和網壇神話大小威。

2009年,由來自政府、金融界、技術行業等等多個領域的女性組成的全球性的權力精英群體貝裡斯小叢林俱樂部被曝光,裡面赫然有美國最高法院法官的索尼娅·索托馬約爾。

索尼娅·索托馬約爾

這個隐秘的女性俱樂部,共有125名成員,每一位新成員都是由老會員發掘并推薦入會,“我們當中的許多人都必須在百分之百的男性世界裡殺出一條生路,是以這樣一個層面的交際圈會讓我們從中擷取慰藉,放松身心。”

她們之間互相合作,并緻力于一個更“向前一步”的計劃——白宮計劃,目标是讓一名女性當選美國總統。“我們不願意事不關己,高高挂起,是以我們正在為下一代考慮。”

而這個俱樂部成立的時間,恰恰跟《欲望都市》一樣,都在1998年。

<h1 class="pgc-h-decimal" data-index="03" data-track="110">我們為何看美劇——人永遠想看見自己,又想知道别的窗戶裡男男女女在幹嗎</h1>

在美劇之前,中國的知識分子更擔心的是好萊塢大片。他們熱衷批判其宣揚美國價值觀,雖然美國知識分子熱衷批判好萊塢并不反映美國價值觀。

但顯然,如今橫跨在兩個不同國度之間的文化差異,已經被美劇完全擺平。不同于好萊塢大片定位于13歲男生的做法——越大衆的電影,故事越淺顯。精雕細作甚至啟用李安、斯皮爾伯格做導演把握風格的美劇,展現了美國人的原生态。

而與此同時,你不得不感歎中國婚戀劇的一成不變。與《絕望的主婦》同一年推出的《中國式離婚》,試圖挖掘在夫妻情感和家庭婚姻關系中的種種因素,與《單身毒媽》相差不過一年的《金婚》,事無巨細描述了建國後的大小事件。

随後,《蝸居》《裸婚時代》《大男當婚》《新戀愛時代》《婚姻保衛戰》《夫妻那些事》橫空出世,《媳婦的美好時代》《今夜天使降臨》《辣媽正傳》《離婚律師》緊跟其後。

當《绯聞女孩》與《破産姐妹》叫嚣的時候,它們其實是将房奴、第三者、婆媳關系等一系列不可調和的沖突換了種方式,在絮絮叨叨的唠家常中,變成了個性女性與婆婆、與夫妻、與子女間的感情糾葛。

當然,在“收視率為王”的時代這并不決定高低強弱,但由此卻可見,美劇的吸引力在哪兒——它不止是提供一種生活方式的模闆,它更提供了複雜人性的窺視孔。你可以羨慕嫉妒恨或者不認同那些行為,卻無法否認那些行為的存在。

美劇《王冠》

陳丹青将美劇比作“21世紀的長篇小說”,他無意于分析流派,而是通過美劇來了解紐約,就像他在紐約時,通過《編輯部的故事》來看待中國。“我不是重新愛上紐約,而是重新了解紐約,你以為你是某國人,你待在某地,你就了解嗎,未必。看書,看連續劇,當然,加上你的所謂“生活”,你才可能了解。”于是,他這麼解釋美劇大受歡迎的原因——欲望,“人的欲望一點沒變,無底洞:人永遠想看見自己,又想知道别的窗戶裡男男女女在幹嗎。”