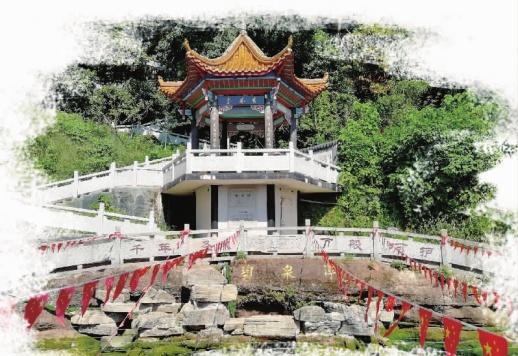

圖為湘潭縣錦石鄉碧泉潭。 肖暢 攝

湖南日報·新湖南用戶端記者 曹輝 見習記者 肖暢

通訊員 李耀湘

夏秋之交的湘潭,清風裹着熱浪,記者一路翻過山丘、越過荷塘、穿過草叢,步履匆匆。在湘潭縣錦石鄉碧泉村,一汪清潭,翠綠澄淨,清澈見底;藻荇交映中,水波不興,清朗如鏡。

若不是這潭西岸石壁上刻着的“碧泉潭”3字,以及東南方相去不過百米立着的碧泉書院遺址石碑,這汪近千年活水“抟沙旋波,上瀠螺髻”的噴湧盛狀,這所近千年學府“遠邦朋至,近地風從”的繁榮盛景,怕早已深埋在了浩如煙海的史書典籍裡,沉寂在了柴米油鹽的人間煙火裡。

文人學者振臂高呼,激起了這“眼”泉池層層漣漪。今年7月底,湘潭大學決定在原有哲學系、曆史系的基礎上組建碧泉書院,湘潭縣也拟在原址上恢複書院舊貌。雙院區重建,以期拂去曆史的塵埃,重溫湖湘學派“令人目中浮翳為之一開”的精神食糧,重拾碧泉書院“竊惟方今學術源流之勝,未有出湖湘之右者”的繁華,一掃“書堂何寂寂,草樹亦芊芊”的荒涼與滄桑……

沉 潭水幽幽,殘碑寂寥無人識

8月上旬,記者一行從湘潭縣易俗河出發,一路逶迤前行,便到了“洞庭之南,潇湘之西,望于衡山,百裡而近”的碧泉。

“這裡就是南宋最早的理學學派——湖湘學派的發祥地。”同行的湘潭大學哲學系教授陳代湘說,湖湘學派是胡安國、胡宏父子創設的一個區域性學派,是宋明理學的一個重要支系,清乾隆帝曾賜書為“道南正脈”。

步行數十步,碧泉潭便嵌于路旁。潭有十米見方,深不知幾尺。西側背靠山林,樹木蔥茏。低頭可見潭水幽幽,草荇恣遊。臨潭而立,又覺涼意陣陣,清爽撲鼻。光緒刊《湘潭縣志》曾有記載:“湧沙成珠,狀若倒雨,投物皆作翠玉色,《輿地紀勝》所謂‘澄碧如染’者也。泉底有小金蓮花,上有奇樹,四時恒蔭。”

順溪而行,光着膀子的鄉野稚子在河渠間酣玩,水花四濺,波光閃閃。沿着管道一路前行,碧泉書院的遺址便隐于道路右側。當年的青瓦白牆、雕梁畫棟已于南宋末年焚于戰亂,之後幾修幾毀,直至上世紀80年代損毀殆盡。如今,遺址被湮沒在幾棟半舊不新的紅磚民居裡,隻剩一塊被歲月侵蝕得字迹全無的石碑,孤獨地斜卧在黃泥之中,少有人問津。

“宋代‘湖湘學派,濫觞于此’。别看它僻處鄉村,當年卻是四方學子仰慕之地。”湘潭文史研究專家何歌勁說。

何歌勁介紹,1129年(宋建炎三年),為避金兵南侵而帶來的社會動亂,在朝為官的胡安國,應湘潭籍弟子黎明與楊訓之邀,渡洞庭湖而南,來到碧泉。其家室也告别了湖北荊門的寄居地,來此會合,結廬而居。後來又經過一番轉徙流離,于1133年(宋紹興三年)回到碧泉,建立書堂。

碧泉雖地處偏遠,但因一代鴻儒隐居其中,各地求學士子不絕于途,“寓在深山多客人”。胡安國感于時事,大力宣揚其尊王攘夷、内聖外王、體用并重、知行合一的經世濟民之學。湖湘學子得其訓後,頓覺“先生斯言洞穿七孔,令人目中浮翳為之一開”。這其中,就有南宋宰相、抗金名将張浚之子張栻。

1138年(宋紹興八年),胡安國道歸,遺理學巨著《春秋傳》傳于後世。其子胡宏承父業,将原書堂修繕擴大,改名為碧泉書院。3年後,胡宏有感于“人希探本”而創立了他的性本論儒學觀,于是在碧泉潭上建“有本亭”,并作《有本亭記》以記之。湖南核心文化湖湘學派,于此時開始形成。南宋理學家真德秀指出:“竊惟方今學術源流之勝,未有出湖湘之右者。”明末清初大思想家黃宗羲也認為:“湖南一派,當時為最盛。”湖南也因湖湘學的形成和傳播,由蠻夷之地而一躍成為理學之邦。

胡氏父子在此辛勤耕耘30餘載後,随着1161年(宋紹興三十一年)胡宏去世,碧泉書院學子部分北遷至長沙嶽麓書院與縣城縣學,還有部分去了城南書院。1165年(宋孝宗乾道元年)前後,胡宏的兩大弟子張栻、彪居正先後主持嶽麓書院學政,他們繼承胡氏之學,從學者廣及四海,湖湘學也因之廣播神州,得以更高層次的發展,進入全盛時期。當時,天下學子以不得卒業湖湘為恨。

“可以說,碧泉書院是湖湘文化興盛之源,是湖湘學派理論創新之所。碧泉書院與嶽麓書院,相繼成為南宋湖湘學重鎮。”陳代湘說。

浮 文人扼腕,振臂高呼馬蹄疾

史南曾在《文定公父子像贊·有引》中雲:“谒胡文定公書院,蒼煙碧樹,交映講席,丹崖翠壁,曲抱經帏,使人惕然肅然起敬,而春秋大義炳然,與天日相為照焉。”

“正是胡氏父子和碧泉書院的學子們,在這方土地上長年精研實體、探幽入微、辛勤耕耘,講求經世緻用,健于履踐,方有近現代以來湖湘文化的顯赫地位和聲望。”站在廢址之間,徘徊于隐山阡陌之野的何歌勁不禁感歎,“而今,書院卻是片瓦無存,荒草萋萋。”

“嶽麓書院一直以來興旺發達,現在更是成為一張聞名全球的文化名片,而作為湖湘文化興盛之源的碧泉書院,卻因為沒有堅持辦學逐漸落寂,薪火不傳,實在令人扼腕!”陳代湘說。

去年6月23日,陳代湘一紙《重建“碧泉書院”》的倡議書風靡網絡。他認為,碧泉書院是湖湘文化的一塊金字招牌,具有無比珍貴的隐形價值。重建書院是為近代大放異彩的湖湘文化找尋曆史之源,為湘潭找尋厚重的曆史積澱,為海外新儒家找到精神母體。

此舉得到了不少文人學者的支援,紛紛奔走呼号。以陳代湘為代表的社會各界人士還認為,碧泉書院的再度興旺與長久活力,需要比對的辦學條件、堅實的學科基礎為依托。

而湘潭大學是我國湖湘文化研究重鎮,早在2001年就成立了“湘學研究所”,推出的《湘學》輯刊、《湘學史》(上下卷)、《湖湘學案》《開創時期的湖湘學派》等叢書和著作,都是國内較早對湖湘學派整理與挖掘的力作。以湘大哲學學科為龍頭,整合校内外相關學術資源,可為建設碧泉書院提供堅實的學術支撐。

同年,湖南日報社湘潭分社記者在經過多次走訪調研的基礎上,寫成題為《重建“碧泉書院” 赓續千年文脈》的内參。内參建議将碧泉書院作為一個湖湘文化研究機構放在湘潭大學,成立一個獨立的二級學院(參照湖南大學嶽麓書院模式運作),給予省級重點科研平台支援,并支援建立國家社科平台;在文化産業基金、事業發展項目資金和省級重點科研項目上給予傾斜;給予土地劃撥、規劃設計、基建項目等方面支援;促成聘請文化名人擔任書院院長,并面向海内外延攬人才。

内參得到分管省上司的重視,湘潭市委、市政府乘此東風,明确在湘潭大學重建碧泉書院。

今年7月底,湘潭大學決定在原有哲學系、曆史系(均為二級機構)基礎上,組建碧泉書院(下設哲學系、曆史系)。同時,決定任命陳代湘教授為重建後碧泉書院首任院長。

立 雙院重建,千年文脈潤三湘

“汩汩碧泉繼春秋絕響,蒼蒼雲嶺奠湘學鴻基。”這幅篆刻在“有本亭”立柱之上的詩句,寓意着聖人之道的千年不絕、千古彌新。

“一部中國近代史,一大半是由湖南人書寫的。學界已有共識:‘清季以來,湖南人才輩出,功業之盛,舉世無出其右。’近代湖湘之是以豪傑輩出、群星閃耀,得益于經世緻用的湖湘文化滋養。胡安國、胡宏父子以碧泉書院為基地而創立的湖湘學派,在現當代也受到港台及海外新儒家的極力推崇。”陳代湘說。

對于重建碧泉書院,湘潭市委、市政府自2010年以來即有意為之。去年以來,湘潭市委上司帶領相關部門負責人到碧泉村作了實地考察;今年1月,市政府相關負責人就此召開了專題排程會。

“目前,《湘潭市國家新型城鎮化綜合試點實施方案(2016-2020年)》已正式下文,其中就明确提出要‘積極推動湘潭大學和湘潭縣合作重建碧泉書院工作’。”湘潭市委黨校副校長洪學敏告訴記者。

“碧泉潭這汪聖水,是湖湘學派的源頭,滋養了三湘大地千年文脈。我們将結合學校現有優勢,積極推進這項工作,弘揚中華優秀文化,促進經濟社會文化發展。”湘潭大學副校長劉建平說。

“根據調研走訪,我們提出了雙院區重建的設想。兩個院區距離約30公裡,一個在市區大學内,一個在清雅風景區,有高速公路相通。”陳代湘說。

陳代湘介紹,湘潭大學的具體設想有兩個方面。一是在碧泉書院遺址上恢複書院古建築,配合湘潭市碧泉、隐山文化開發,辟為湖湘文化展覽館,兼為碧泉書院研究院,承擔保護遺址、展示湖湘文化、參觀遊覽等任務。書院建設與曆史遺迹保護成為一體,同時也可慰藉人們對原址曆史文化的懷念之情。二是在湘潭大學校園内重建碧泉書院本部,融入現代教育體系,利用湘大學術研究、人才培養、文化傳承與創新以及社會服務的優質資源,發揮碧泉書院的現實功能。

目前,書院實體建築和選址重建工作正在緊鑼密鼓地進行中。

光緒刊《湘潭縣志》記載:“涓水過錦石,又得如歸港,亦以文定名之,倘其一證。如歸港出大水沖,東流合暫塘坳水,坳東碧泉,出自唐代。胡祠專祀,本在隐山,泉去山遠矣,今胡族猶盛。書院惟存基址,若重興齋舍,斯為美矣。”百餘年之後,湘潭市不僅重興齋舍,還要讓千年文脈的古道古風潤澤三湘,綿延久遠,生生不息。