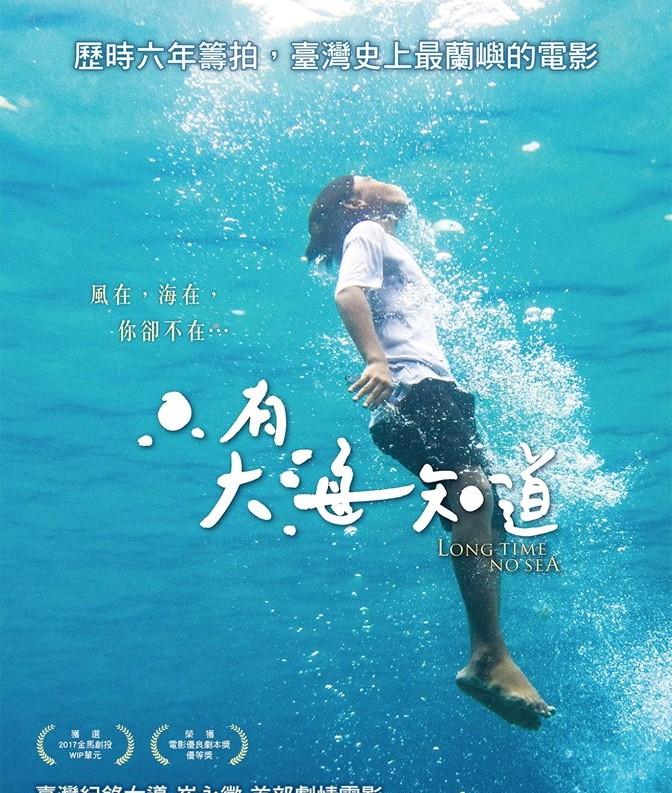

導語:遠離城市的喧嚣和現代文明的沖擊,那些偏遠山區和島嶼部落的留守兒童的成長過程更值得人們去關注。地理位置的偏僻和生活水準的低下,使他們的生活單調而乏味。大人們離開故土去城市讨生活,随之而來的是親情的疏離,一方面他們渴望走出大山和村落,認識外面的世界;另一方面還要忍受成長的孤獨,希望父母陪在身邊,憧憬幸福和睦的家庭生活。2018年6月15日上映的電影《隻有大海知道》,以蘭嶼島上的達悟族原住民為對象,在展現美麗的如同世外桃源的海島景觀的同時,通過島上居民的生活日常折射出現代社會對傳統文化和原始親情的沖擊。在貧苦的成長環境中,一位少年表現出來的淡淡憂傷,淳樸而真實。

抛開電影略顯沉重的主題不談,此片更像是展現蘭嶼島風土人情和自然風光的紀錄片。影片用細膩而又接近紀實風格的拍攝手法,将最美麗的海島景觀展現在觀衆面前。海浪拍打礁石的聲音此起彼伏,清澈見底的海水,綠樹成蔭的村落,原始而純粹的島民生活。就如同制作精良的宣傳片一樣,讓人感受風光旎旖的海島風情。

然而,在現代社會文明的沖擊下,風景如畫的海島上正悄然發生着變化。本以漁業為生的青壯年,一個個走出海島前往大城市尋找夢想,留下的是漸漸老去的老人們和一群孤獨的孩子。就這樣,祖孫間的情感牽絆和對外面世界的向往,在生活細微之處構成了難以察覺的沖突。

該片以親情缺失下的文化認同為立意,敏銳地捕捉到當地土著文化日漸衰落的現實,在回歸淳樸民風和風土人情的基礎上,表現出對過去美好的回憶以及對未來的擔憂。正是對蘭嶼傳統文化題材的細心挖掘,電影進入第31屆東京國際電影節亞洲未來最佳影片展映單元,小演員鐘家駿還憑借渾然天成的演技拿到了第55屆金馬影展最佳新演員的殊榮。

不管是窮山僻壤還是美麗海島,留守的老人和孩子在堅守當地文化傳統的同時,更需要親人的關懷和愛,這就是該片最基本的情感表達。

<h1>這是一部展現原住民生活現狀的兒童題材電影,缺乏親情關愛隻是表象,更深層次的是傳統文化的自我認同</h1>

藍色作為本片的主色調,它不僅把海洋的美真實地展現了出來,還融入了質樸、單純、憂郁的感情元素在裡面。與單一的藍色相對應的是海島居民簡單的生活,統一的宗教信仰、一日三餐以魚為食的飲食習慣,更多的是大人們外出謀生留下祖孫相依為命的家庭模式。

貧窮落後的生活狀态下,隔代教育給這裡的孩子造成了很多困擾。物質生活的匮乏,可能連穿上普通的運動鞋都是奢望,更不用說現代社會已經吃膩的快餐和漢堡,他們終日要面對的是大海的潮起潮落和一成不變的居住環境。

從籌拍到制作完成,該片花了整整六年的時間。作為蘭嶼原住民的一員,本片的導演用自己的親身經曆,将成長過程中經曆的艱辛和孤獨通過小演員真實貼切地演繹出來。對于親情疏離的生活現狀,他們的下一代隻能默默接受,長期忍受沒有家人陪伴的生活。

正如同片名所表達的那樣,無論是缺乏親情關愛的孤獨還是傳統文化衰落下孩子們對民族舞蹈服飾的排斥和不适,其中發生的各種變化隻有大海才知道。大城市的生活就是遙遠世界的另一端,遙不可及。

<h1>父子、祖孫、師生這三對角色人物的内心活動,構成了本片最基本的情感主線,成為推動劇情發展的關鍵</h1>

鐘家駿飾演的小男孩馬那衛從小由祖母帶大,瘦黑的臉上總能透出一絲淡淡的憂傷。長期缺乏親情的關愛,盼望爸爸回家陪伴他成長成為他最大的心願。由于在海邊生活的緣故,他的水性很好,能夠娴熟地在海底潛泳。

因為要養家糊口,馬那衛的爸爸在大城市以開計程車為生,供養這個家庭。父子之間并沒有因為親情的缺失産生隔閡,小男孩最需要就是家庭的溫暖,以及對外面世界的向往。對父親的失望全部寫在臉上,他總是期盼着父親有一天能乘船回來出現在他面前。

因為馬那衛的爸爸在外要為生計奔波,祖母承擔起撫養和照顧馬那衛的責任。她是一個非常慈祥樸素的老人,祖祖輩輩都生活在這個島上,見證了時代的變遷。一口晦澀難懂的地方方言,堅守着島上的傳統文化。

她對馬那衛的疼愛,在電影的很多場景中都表現了出來。深夜時分為馬那衛端上香噴噴的炒飯,省吃儉用為孫子上大學攢錢,以及孫子登台表演時的偷偷抹淚。祖孫間的隔代親情,填補了缺乏家庭溫暖這個空白。

職業演員出身的黃尚禾飾演電影中的年輕老師遊仲勳,他脾氣有點急躁,為了早日調離蘭嶼,他積極鼓勵學生學習民族舞蹈,并代表學校參加比賽,努力拿到獎才能離開這裡。這是他的私心,在大城市闖蕩也是他的夢想所在。

在編排舞蹈的過程中,他對孩子們對代表當地文化元素的服裝的排斥感到有些意外。為了讓表演順利進行,他與學生們一起制作木船道具,在這個過程中鼓勵他們,激發起學生們對傳統文化的勇氣和信心,這一點他做出了身為老師的表率作用。

<h1>同樣在蘭嶼島,有人想逃離,有人在堅守,更有人保持對傳統文化的自我認同,表達出重回故鄉的美好願景</h1>

馬那衛是蘭嶼土生土長的孩子,遊泳潛水是他的強項,蘭嶼海底熟悉的珊瑚礁,是他魂牽夢繞的地方。海底世界的藍色,是達悟民族從祖先到現在所鐘情的顔色。父親口中美麗的愛河,無論如何都比不上蘭嶼的美,這是對故土的自我認同。

不管是馬那衛小時候與父親在蘭嶼遊泳的場景,還是蘭嶼傳統舞蹈表現出來的文化内涵,這些都代表了小主人公渴望親情的強烈願望。特别是上台表演的橋段和眼淚留在愛河裡的台詞,是親情缺失下的文化認同。

祖孫倆生活的場景在影片中多次展現,不管是代表蘭嶼飲食特點的洋芋和魚,還是學生們上台表演的蘭嶼舞蹈,都代表着對傳統文化的堅守。從祖母的地方口音和生活習慣上,都保持着對祖輩留下來的風俗習慣的繼承。

雖然貧窮困苦的生活限制了人的眼界,以祖母為代表的老一輩逐漸老去,但是親情的守候和鮮美的魚肉,讓這個逐漸被現代社會剝離的小島不至于淹沒在現代文明的沖擊中。

類似于支教老師的仲勳并沒有從内心上真正融入到島嶼生活中,對當地的風土人情也是不感興趣。他想得最多的是怎樣早日離開這個條件艱苦的島嶼。精心編排的民族舞蹈,也是逃離蘭嶼的最大籌碼。

他帶領着島上的一群孩子們,走出島嶼,來到大城市參加舞蹈大賽。在此期間,他看到了馬那衛父親的兩次缺席,這對他的觸動很大。最後他的願望達到了,但或許最後他并未離開。

<h1>親情的陪伴是孩子成長過程中的最美好回憶,而傳統文化需要增強自我認同感,兩者看似不相幹卻緊密聯系</h1>

很多時候,親情的缺失不是偶然造成的,為生計奔波成為很多父親不得不做的事情,它關乎一個家庭的最基本的生存和開銷。很多人,恨不得将所有的時間用來賺錢。

但是,蓦然回首,縱使賺到錢了,卻錯過了孩子成長最需要關懷的黃金期,錯過了最起碼的陪伴,會在孩子心中留下一個缺憾,對父愛的失望。孩子最需要的,是一起享受快樂時光的過程。

在少數民族地區,獨特的風土人情和具有地方特色的傳統文化,成為一個民族的符号和象征。不可否認的是,很多傳統文化逐漸在衰敗甚至消亡,因為很多年輕人外出打工,傳統文化的繼承成為了很大的問題。

把傳統文化的傳承放在下一代身上,讓他們在很小的時候就接受傳統文化的洗禮。當然,這需要加入親情的關懷,孩子們最想要的是得到大人們的鼓勵和認可,才能增強傳統文化的自我認同感。

電影《隻有大海知道》為我們呈現的不僅是風景秀麗的蘭嶼島風光,還融入了民族特性和身份認同這些話題在内。父子之間的親情疏離讓人感慨萬千,父親的無奈和兒子的期盼,讓地域空間上隔海相望成為一種失望和缺憾。歸根結底,原住民家庭留守兒童經曆的親人遠離,伴随着文化和身份認同危機,随着時間的推移而成為一種回憶。畢竟,孩子們終究要長大,最終踏出這片土地,選擇不一樣的人生。