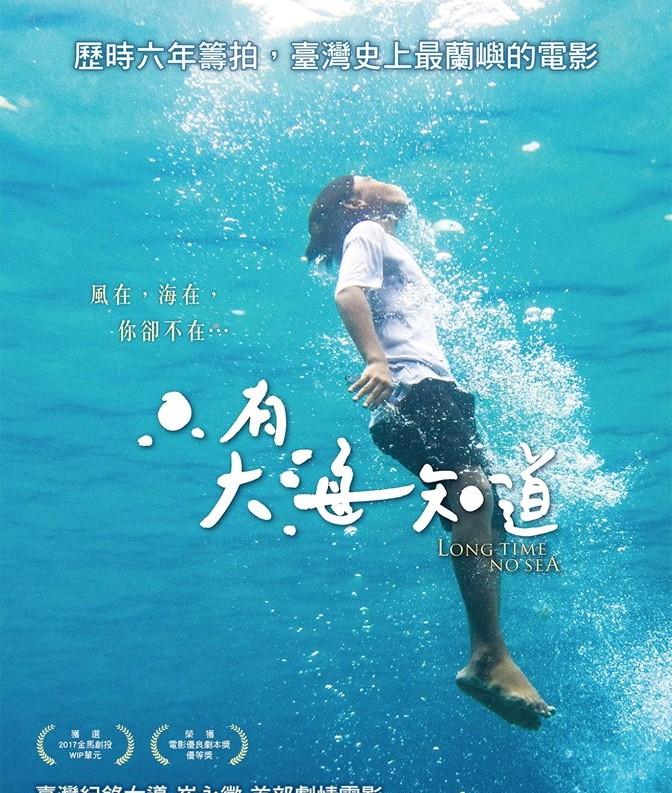

导语:远离城市的喧嚣和现代文明的冲击,那些偏远山区和岛屿部落的留守儿童的成长过程更值得人们去关注。地理位置的偏僻和生活水平的低下,使他们的生活单调而乏味。大人们离开故土去城市讨生活,随之而来的是亲情的疏离,一方面他们渴望走出大山和村落,认识外面的世界;另一方面还要忍受成长的孤独,希望父母陪在身边,憧憬幸福和睦的家庭生活。2018年6月15日上映的电影《只有大海知道》,以兰屿岛上的达悟族原住民为对象,在展现美丽的如同世外桃源的海岛景观的同时,通过岛上居民的生活日常折射出现代社会对传统文化和原始亲情的冲击。在贫苦的成长环境中,一位少年表现出来的淡淡忧伤,淳朴而真实。

抛开电影略显沉重的主题不谈,此片更像是展现兰屿岛风土人情和自然风光的纪录片。影片用细腻而又接近纪实风格的拍摄手法,将最美丽的海岛景观展现在观众面前。海浪拍打礁石的声音此起彼伏,清澈见底的海水,绿树成荫的村落,原始而纯粹的岛民生活。就如同制作精良的宣传片一样,让人感受风光旎旖的海岛风情。

然而,在现代社会文明的冲击下,风景如画的海岛上正悄然发生着变化。本以渔业为生的青壮年,一个个走出海岛前往大城市寻找梦想,留下的是渐渐老去的老人们和一群孤独的孩子。就这样,祖孙间的情感牵绊和对外面世界的向往,在生活细微之处构成了难以察觉的矛盾。

该片以亲情缺失下的文化认同为立意,敏锐地捕捉到当地土著文化日渐衰落的现实,在回归淳朴民风和风土人情的基础上,表现出对过去美好的回忆以及对未来的担忧。正是对兰屿传统文化题材的细心挖掘,电影进入第31届东京国际电影节亚洲未来最佳影片展映单元,小演员钟家骏还凭借浑然天成的演技拿到了第55届金马影展最佳新演员的殊荣。

不管是穷山僻壤还是美丽海岛,留守的老人和孩子在坚守当地文化传统的同时,更需要亲人的关怀和爱,这就是该片最基本的情感表达。

<h1>这是一部展现原住民生活现状的儿童题材电影,缺乏亲情关爱只是表象,更深层次的是传统文化的自我认同</h1>

蓝色作为本片的主色调,它不仅把海洋的美真实地展现了出来,还融入了质朴、单纯、忧郁的感情元素在里面。与单一的蓝色相对应的是海岛居民简单的生活,统一的宗教信仰、一日三餐以鱼为食的饮食习惯,更多的是大人们外出谋生留下祖孙相依为命的家庭模式。

贫穷落后的生活状态下,隔代教育给这里的孩子造成了很多困扰。物质生活的匮乏,可能连穿上普通的运动鞋都是奢望,更不用说现代社会已经吃腻的快餐和汉堡,他们终日要面对的是大海的潮起潮落和一成不变的居住环境。

从筹拍到制作完成,该片花了整整六年的时间。作为兰屿原住民的一员,本片的导演用自己的亲身经历,将成长过程中经历的艰辛和孤独通过小演员真实贴切地演绎出来。对于亲情疏离的生活现状,他们的下一代只能默默接受,长期忍受没有家人陪伴的生活。

正如同片名所表达的那样,无论是缺乏亲情关爱的孤独还是传统文化衰落下孩子们对民族舞蹈服饰的排斥和不适,其中发生的各种变化只有大海才知道。大城市的生活就是遥远世界的另一端,遥不可及。

<h1>父子、祖孙、师生这三对角色人物的内心活动,构成了本片最基本的情感主线,成为推动剧情发展的关键</h1>

钟家骏饰演的小男孩马那卫从小由祖母带大,瘦黑的脸上总能透出一丝淡淡的忧伤。长期缺乏亲情的关爱,盼望爸爸回家陪伴他成长成为他最大的心愿。由于在海边生活的缘故,他的水性很好,能够娴熟地在海底潜泳。

因为要养家糊口,马那卫的爸爸在大城市以开出租车为生,供养这个家庭。父子之间并没有因为亲情的缺失产生隔阂,小男孩最需要就是家庭的温暖,以及对外面世界的向往。对父亲的失望全部写在脸上,他总是期盼着父亲有一天能乘船回来出现在他面前。

因为马那卫的爸爸在外要为生计奔波,祖母承担起抚养和照顾马那卫的责任。她是一个非常慈祥朴素的老人,祖祖辈辈都生活在这个岛上,见证了时代的变迁。一口晦涩难懂的地方方言,坚守着岛上的传统文化。

她对马那卫的疼爱,在电影的很多场景中都表现了出来。深夜时分为马那卫端上香喷喷的炒饭,省吃俭用为孙子上大学攒钱,以及孙子登台表演时的偷偷抹泪。祖孙间的隔代亲情,填补了缺乏家庭温暖这个空白。

职业演员出身的黄尚禾饰演电影中的年轻老师游仲勋,他脾气有点急躁,为了早日调离兰屿,他积极鼓励学生学习民族舞蹈,并代表学校参加比赛,努力拿到奖才能离开这里。这是他的私心,在大城市闯荡也是他的梦想所在。

在编排舞蹈的过程中,他对孩子们对代表当地文化元素的服装的排斥感到有些意外。为了让表演顺利进行,他与学生们一起制作木船道具,在这个过程中鼓励他们,激发起学生们对传统文化的勇气和信心,这一点他做出了身为老师的表率作用。

<h1>同样在兰屿岛,有人想逃离,有人在坚守,更有人保持对传统文化的自我认同,表达出重回故乡的美好愿景</h1>

马那卫是兰屿土生土长的孩子,游泳潜水是他的强项,兰屿海底熟悉的珊瑚礁,是他魂牵梦绕的地方。海底世界的蓝色,是达悟民族从祖先到现在所钟情的颜色。父亲口中美丽的爱河,无论如何都比不上兰屿的美,这是对故土的自我认同。

不管是马那卫小时候与父亲在兰屿游泳的场景,还是兰屿传统舞蹈表现出来的文化内涵,这些都代表了小主人公渴望亲情的强烈愿望。特别是上台表演的桥段和眼泪留在爱河里的台词,是亲情缺失下的文化认同。

祖孙俩生活的场景在影片中多次展现,不管是代表兰屿饮食特点的洋芋和鱼,还是学生们上台表演的兰屿舞蹈,都代表着对传统文化的坚守。从祖母的地方口音和生活习惯上,都保持着对祖辈留下来的风俗习惯的继承。

虽然贫穷困苦的生活限制了人的眼界,以祖母为代表的老一辈逐渐老去,但是亲情的守候和鲜美的鱼肉,让这个逐渐被现代社会剥离的小岛不至于淹没在现代文明的冲击中。

类似于支教老师的仲勋并没有从内心上真正融入到岛屿生活中,对当地的风土人情也是不感兴趣。他想得最多的是怎样早日离开这个条件艰苦的岛屿。精心编排的民族舞蹈,也是逃离兰屿的最大筹码。

他带领着岛上的一群孩子们,走出岛屿,来到大城市参加舞蹈大赛。在此期间,他看到了马那卫父亲的两次缺席,这对他的触动很大。最后他的愿望达到了,但或许最后他并未离开。

<h1>亲情的陪伴是孩子成长过程中的最美好回忆,而传统文化需要增强自我认同感,两者看似不相干却紧密联系</h1>

很多时候,亲情的缺失不是偶然造成的,为生计奔波成为很多父亲不得不做的事情,它关乎一个家庭的最基本的生存和开销。很多人,恨不得将所有的时间用来赚钱。

但是,蓦然回首,纵使赚到钱了,却错过了孩子成长最需要关怀的黄金期,错过了最起码的陪伴,会在孩子心中留下一个缺憾,对父爱的失望。孩子最需要的,是一起享受快乐时光的过程。

在少数民族地区,独特的风土人情和具有地方特色的传统文化,成为一个民族的符号和象征。不可否认的是,很多传统文化逐渐在衰败甚至消亡,因为很多年轻人外出打工,传统文化的继承成为了很大的问题。

把传统文化的传承放在下一代身上,让他们在很小的时候就接受传统文化的洗礼。当然,这需要加入亲情的关怀,孩子们最想要的是得到大人们的鼓励和认可,才能增强传统文化的自我认同感。

电影《只有大海知道》为我们呈现的不仅是风景秀丽的兰屿岛风光,还融入了民族特性和身份认同这些话题在内。父子之间的亲情疏离让人感慨万千,父亲的无奈和儿子的期盼,让地域空间上隔海相望成为一种失望和缺憾。归根结底,原住民家庭留守儿童经历的亲人远离,伴随着文化和身份认同危机,随着时间的推移而成为一种回忆。毕竟,孩子们终究要长大,最终踏出这片土地,选择不一样的人生。