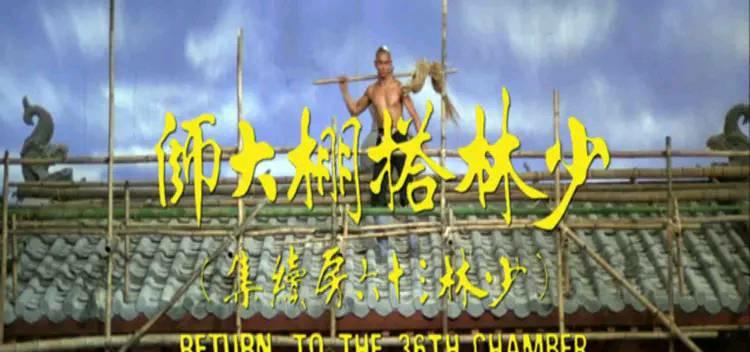

港産武打電影的經典橋段之一,就是利用各種日常工具,進行國術訓練。通常練習的人都察覺不到當中意義,直到跟人沖突時,才發現自己已經功夫大成。而本期要介紹的這部電影,正是将這種「套路」發揮得淋漓盡緻的《少林寺搭棚大師》。

《少林寺搭棚大師》是1980年由邵氏公司發行,故事承襲《少林寺三十六房》的背景,那時開創了「三十六房」的三德大師,已經成為名滿天下的武學宗師。許多人都慕名去到少林三十六房,拜為俗家弟子。不過,今次的主角卻不是三德大師,而是染坊勞工周仁傑。周仁傑的老闆為了壓榨勞工,聘請了十個武林高手,到工場監督一衆員工。他更扣除了勞工的兩成薪金,以此支付「滿清十棍」的日常開銷。勞工周十生為了反抗,找來了他那擅長假冒身份的弟弟周仁傑,模仿成三德大師恫吓「滿清十棍」。周仁傑的裝扮成功了一回,但很快就被老闆拆穿,還連同一衆勞工遭到了毒打。

周仁傑就前往少林寺,打算憑借小聰明混入三十六房,好拜入三德大師門下。然而,他的計策完全瞞不過三德,但三德也看中了他的學武天賦,于是安排他負責三十六房的搭棚工作。三年過去,周仁傑不僅搭出了竹棚,還在趁着在高空工作的機會,觀摩三十六房的各種訓練,無意中練成了上乘武技。三德大師見時機成熟,就将他驅逐下山,一衆工友滿心歡喜迎接他回來,但周仁傑卻沒有意識自己已成高手,連番表示他在少林裡學不到任何本事。結果周仁傑終于再度跟「滿清十棍」碰上,并以「搭棚式」的少林武藝,将他們以及染坊老闆全數擊敗。周仁傑也被工友封為「少林寺搭棚大師」。

雖然《少林寺搭棚大師》與《少林寺三十六房》同處一個世界觀,但除了三德大師一角之外,兩者其實沒有太大關系。而當初飾演三德的劉家輝,也在此片中「降格」為染坊勞工周仁傑。是以嚴格來講,《少林寺搭棚大師》并不是續作,而是《少林寺三十六房》的姐妹作。從劇情上講,對比起《少林寺三十六房》裡的沉重調子,《少林寺搭棚大師》采取了一種較為「日常」的格局。于是乎片中的主要沖突,就由「國仇家恨」轉化成「勞資糾紛」。主角學武的動機也從培養反清義士,變為替工友出頭。

而這種「日常」的描繪手法,也延伸去到各個動作場面。按照常理,練武必定要有一個專門的訓練場所,并由專業的導師全程監督。但港産武打片卻往往「反其道而行」,它強調國術鍛煉可以取材自日常生活,隻要有悟性和恒心,就自然可以練成上乘國術。這樣一方面可以突顯主角的刻苦,同時也能彰顯出中國國術的廣博精深、大道至簡。而這正是《少林寺搭棚大師》的主題之一。

當周仁傑被指派去搭棚之後,他就地取材利用搭棚的工具,模仿起師兄弟們練功。例如他以紮棚的索帶,當成藤圈鍛煉手勁和腳法,又以竹棚訓練平衡力,并将之紮成木人樁般練習。經過三德大師一輪考核,最終證明了他比正規入門的弟子更加厲害,可以下山去了。而最終決戰的一幕,就更具有「日常生活」的味道。「滿清十棍」所采用的兵器,就是廣東地區常見的闆凳。闆凳材質堅硬,凳腳能夠拆疊,再加之現實中确實存在與闆凳相關的套路口訣,故此闆凳經常成為港産武打片的兵器。而周仁傑為了對抗闆凳,便将「滿清十棍」引到自己的「福地」竹棚,以竹棚施展自己的拿手武技,再以竹棚的木屑殺敗「滿清十棍」,可謂是一場「家用日用品」的大對決。

雖然《少林寺搭棚大師》的布局,始終離不開「少林英雄」對戰「滿清走狗」的典型邵氏套路,而其知名度不如《少林寺三十六房》高。但換個角度來看,本片其實是用了「小人物」的日常生活,去為傳統的英雄故事注入新能量。而片中的竹棚大戰,也極盡港産片之能事。大家如果看膩了格局宏大的叙事結構,重新回顧一下本片或許是個嶄新的體驗。