作者:王琪森

最近,連續看了幾個海派山水畫展,滿紙雲煙,峰奇谷秀,景色幽逸,丹青煥彩,基本上展示了海派山水畫家的筆墨取向與藝術水準,其中有幾位頗見功力。我卻也感到,在整體上、在更高的層次上,似乎缺乏一種開拓創新、追求卓越的精神;在更廣的範圍中,也少了一些海納百川、筆墨多元的展示,很多作品不具有很鮮明、很強烈的審美辨識度與風格呈現性。

同質化、類型化、仿效化,是我留意到的突出現象。如徜徉在展廳内,空間展示大多趨于一緻,或被小筆觸、碎筆式、細點化所疊加,或被一片青綠所籠罩,或被無數描線所撐滿。其設色用彩,基本上也是青綠烘染,薄施厚敷等。

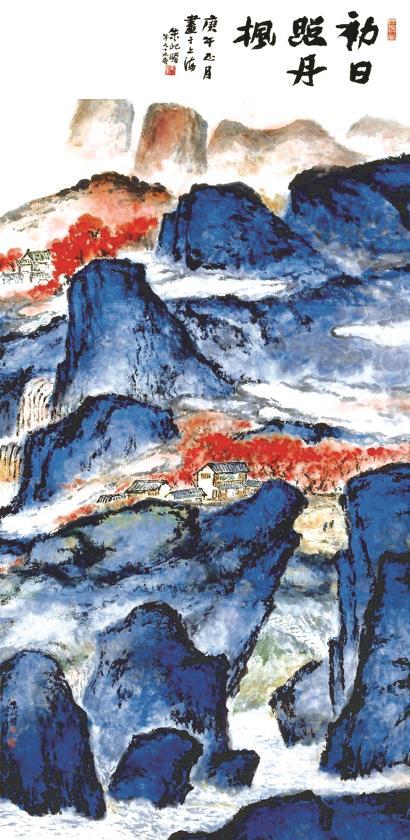

朱屺瞻的中國畫大膽變法,打通東西,在粗犷豪放的筆觸中摻以油畫的肌理效果,在色彩揮灑中彰顯視覺的色調光影,具有十分強烈的個人風格。圖為朱屺瞻《初日照丹峰》

陸俨少深谙山勢水形,并自創其“留白”與“墨塊”,使之筆法奇谲跌宕,線條變幻靈動,設色典雅瑰美,真正顯現了章法布局上的時空結構性,氣韻内涵上的語境郁勃性,進而把山水畫創作推進到了當代層面,形成了“陸家山水”的語彙與标志。圖為陸俨少《秋山蕭寺》

我們不妨對海派山水畫作一簡要的回眸,以觀瀾索源,振葉尋根。在中國近現代美術史上,海派山水畫精英輩出,大師林立,佳作荟萃,風雲際會,呈現了高原與高峰并峙的璀璨局面。無論是從創作理念、方法參照、學術取向,還是從譜系傳承、風格打造、流派建樹上,都臻達了鼎盛期。唯其如此,他們幾乎是每一個人就是一面風格的旗幟。從“三吳一馮”(吳湖帆、吳待秋、吳子深、馮超然)到“海上四大家”(趙叔孺、吳湖帆、吳待秋、馮超然),從張大千、劉海粟、賀天健到鄭午昌、黃賓虹、謝稚柳等,成為全國山水畫的領軍團隊,他們還培養出了陸俨少、俞子才、胡若思、應野平、陳佩秋等精英人才,進而支撐起了中國山水畫的百年大師之門。

這批曾創造輝煌的海派山水畫大師群體,他們以自己高邁的藝術理想、不懈的筆墨追求和可貴的開拓精神,在山水畫藝苑中傳承有緒,變通南北,融彙東西,大膽創新,進而展示了精彩紛呈的筆墨形态、各自獨特的圖式構造及深邃豐逸的氣韻語境。如吳湖帆的典雅富麗、趙叔孺的華滋洇潤、張大千的奇崛超逸、馮超然的缜密醇嚴,賀天健的沉雄古穆、黃賓虹的樸茂古奧、謝稚柳的雅緻精湛等可謂是展現了一種大格局、大氣派、大境界。“隻難傳處是精神。”而當下的海派山水畫從整體上缺乏的似乎正是這樣一種大格局、大氣派、大境界。在藝術追求上缺少勃發的創新能力,在創作理念上也少見睿智的突破政策。

山水畫作為中國畫的一個重要組成部分,重在創作方法的探索、筆墨形态的展示、藝術觀念的碰撞及審美精神的拓展等,以此來考量當下的海派山水畫現狀,卻顯得有些薄弱。由此使我想起謝稚柳先生,他在晚年不甘平庸,花了不少時間,緻力于徐熙“落墨法”的研究與創新。徐熙是南唐時期傑出的畫家,他對畫壇最大的貢獻是一改南唐以來流行的暈淡賦色法,自創了一種洇潤酣暢的落墨法,墨襯色彩,色不礙墨,墨彩雙發,肌理相映,給人以清新灑脫、風神煥發之感。但遺憾的是徐熙的落墨法并無明确可信的畫作傳世,僅是他在《翠微堂記》中雲:“落筆之際,未嘗敷色暈淡細碎為攻。”而當時徐铉記徐熙“落墨法”也僅是“落墨為格,雜彩副之,迹與色不相隐也。”謝稚柳正是在這些片言隻語中反複思考,不斷嘗試,終于得到啟悟,他以水墨暈染打底,鋪墊烘托,然後因墨施色,有機而變通地将墨與色融合,相得益彰,進而不僅再現了徐熙落墨法的神韻,而且使自己的山水色彩華潤而墨暈洇蘊、墨彩相交而雍容古茂,呈現了嶄新的風貌。又如吳湖帆是從豐逸典雅、儒雅明媚的江南文化走進開放多姿、璀璨瑰麗的海派文化的。他的山水宗法“四王”,然後上窺宋元,但他在用最大的力氣打進傳統後,又用最大的能力從傳統中突圍。“他以文人畫的情趣、詩意化的精神、時代性的審美為參照,其山水筆墨精湛端潤而氣韻高邁,以雅腴靈秀而缜麗清穆的畫風,進而将當代文人畫推向了一個嶄新的高度及譜系的更新。他筆下的《雲表奇峰》《碧雲曉嶂》《潇湘過雨》等,被謝稚柳稱為:“似古實新的面貌,獨樹一幟,成為那個時代最發光華的畫家。”可以這樣講,謝稚柳、吳湖帆等在山水上的創新,真正具有藝術上的拓展性、學術上的建樹性、藝術史上的引領性。

藝術創作貴在風格的追求與拓展。唯其如此,風格即是人。誠然,風格的建樹并非易事,有的從藝者,也許一輩子也難形成自己的風格。但是作為一個藝術群體來講不能缺失風格的追求與建樹。當年海派山水畫群體之是以能成為藝壇的領軍,就是他們以各自不同的風格鑄就了20世紀中國山水畫的經典形态和瑰麗風采。然而當下的海派山水畫創作,大家似乎孜孜以求于筆墨的反複細描、多種皴法的反複塗抹、用彩施墨反複的疊加與繁缛,在根本上缺乏一種表現方法的大突破。

著名畫家方增先曾對當代國畫界創作的現狀中肯地指出:“你是畫家,不是‘描匠’,描,傳統技法蕩然無存。”張大千先生當年在美國十七裡灣耐得寂寞,創出了潑彩大寫意法,他曾對好友侯北人說:“明代李日華道‘潑墨者,用墨微妙,不見筆經。如潑出耳。’作畫之前,丘壑意成。作畫之時,落墨用彩如潑如灑。”可見張大千是從前人潑墨中得到啟悟,曆時數年才創出了嶄新的畫風,實作了“人變老,畫變新”的暮年創新的藝術理想,這個當年從海派走出的“東方之筆”,用盡一生都在追求風格的突破。還有被稱為海派書畫壽翁的朱屺瞻,盡管他早年是搞油畫的,但轉向中國畫後,在皈依“骨法用筆”“應物象形”“随類賦彩”的同時,大膽變法,打通東西,在粗犷豪放的筆觸中摻以油畫的肌理效果,在色彩揮灑中彰顯視覺的色調光影,使之具有塞尚的外光手法的運用,亦有馬蒂斯色彩塊面的狀物寫意,打造了十分強烈的個人風格。

中國繪畫,曆來具有“筆墨當随時代”的家國情懷和“搜盡奇峰打草稿”的踐行精神。盡管山水畫以自然風光景物為載體,但其創作指向也應折射出時代精神和當下意義。特别是我們在“金山銀山不如綠水青山”的先進理念指導下,自然的生态環境越來越受到全社會的關注和重視,原來的名山大川及風景名勝得到了有力的整治,使神州大地、山山水水,舊貌換新顔。但當下的海派山水畫創作,不少還局限在傳統題材上的奇峰幽谷、丘壑飛瀑、松林古寺等,對當下山水新貌及生态優化缺乏廣泛關注和及時反映,進而展現不出鮮明的時代精神,難以産生積極的社會反響。

實際上重視寫生、關注現實一直是海派山水畫家的優良傳統。劉海粟在年屆九十又三之際還十上黃山,為七十二峰寫照。而以“陸家山水”面世的陸俨少,為了近距離地觀察三峽的奇峰秀谷,長江的急流險灘,不顧安危從蜀中乘木筏漂流而下,從此深谙山勢水形,并自創其“留白”與“墨塊”,使之筆法奇谲跌宕,線條變幻靈動,設色典雅瑰美,真正顯現了章法布局上的時空結構性,氣韻内涵上的語境郁勃性,進而把山水畫創作推進到了當代層面,形成了“陸家山水”的語彙與标志。又如錢瘦鐵在晚年所畫的山水為了表現當代山水新的風貌與新的氣象,實作了頗有勇氣的暮年變法。他注重于塊面造型、空間呈顯、視覺效果與氣勢張力,用恣肆奇崛、簡約稚拙的筆法,勾勒皴擦,在用色上更是古豔渾樸,重染厚敷,融彙了中西色彩觀,凸顯了野獸派的光影性與印象派的朦胧感,令人耳目一新。是以,我們的山水畫家要進入當代山水的大時代,而切勿沉湎于自我畫齋的小時代。隻有這樣,才能提升海派山水畫的文化辨別性、藝術創新力和社會關注度。

(作者為藝術評論家)

來源: 文彙報