導語:李嵩是南宋時期一位優秀的畫家,無論是在山水、花鳥、人物等方面,都顯示出獨特的繪畫才能,特别是對物象描摹的精細程度達到近乎極端的境界。

南宋這樣一位畫家

小時候做過木匠

後來機緣巧合學了繪畫

畫又非常親民,名動一世

人物、山水、花鳥、樓閣樣樣精通

如果不是齊白石,那他是誰?

他就是三朝老畫師——李嵩

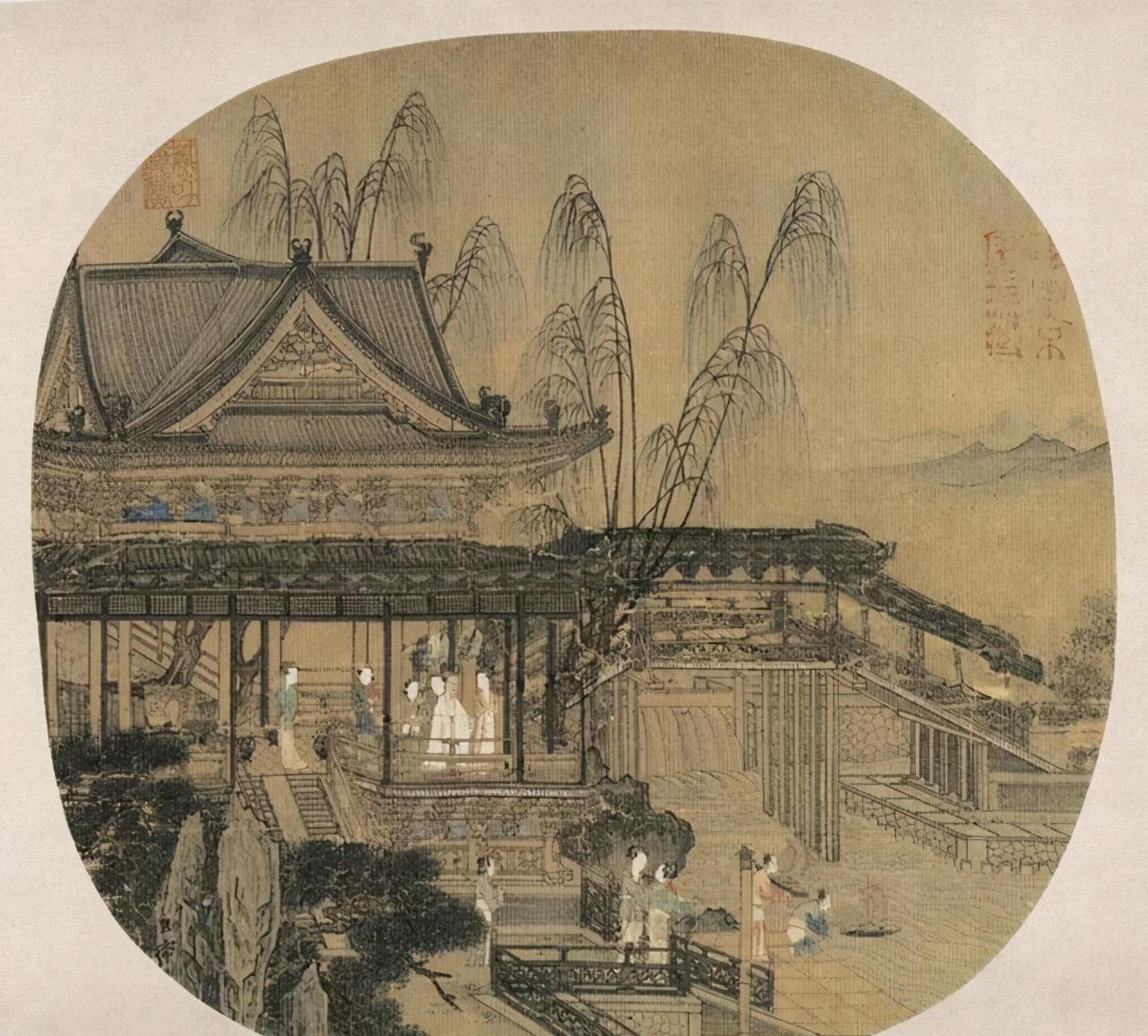

《水殿招涼圖》

出身貧寒,寄情繪畫

《畫繼補遺》曰:“李嵩,錢塘人。少為木工,頗遠繩墨,後為李崇訓養子,工畫人物道釋,得從訓遺意,尤長于界畫,光、甯、理三朝畫院待诏”,被尊稱為“三朝老畫師”。

南宋時期有一個杭州的小木匠叫李嵩,雖然出身貧寒但是年紀輕輕就可以靠自己的手藝吃飯,是個有天賦又肯吃苦的年輕人。也許是當木匠的人都非常嚴謹和準确吧,李嵩的造型能力和應變能力是超出常人的。是以這個有靈氣又肯吃苦的小木匠李嵩被當時的宮廷畫師李從訓一眼識中,并收為養子,承授畫技,終成一代名家。

李嵩子承父業,後雖為畫院待诏,但出身貧寒,又處在南宋這麼一個偏安一隅、時局不穩的國家,君主安于享樂,不顧政事,民不聊生,作為一個有情性的畫家,是不會不為之動容的。 但一己之力如此微薄,隻有寄情于繪畫,來傳達自己的思想。

李嵩創作的作品很多,僅見于著錄中的作品就達五十多件。其中以人物畫為主,且描繪下層勞動人民生活情景成為他表現的主要題材。曾有人在他的《春溪渡牛圖》上題有“李師最識農家趣”,這七個字确實是對李嵩關注下層人民生活、最善于表現農家生活情趣的繪畫藝術特色所進行的高度概括,也是對李嵩藝術恰如其分的評價。

李嵩對農民的熱愛,使他對農民生活疾苦抱有強烈的同情心,在他的作品《服田圖》裡就展現了農民入倉勞動、官吏催租、農民饑餓和憤怒的場景,透露出李嵩對統治者剝削農民的不滿之情。

《月夜看潮圖》

工中求寫,尤擅界畫

李嵩的界畫功力及其深厚,能把結構複雜、姿态多樣、角度各異的建築物以規矩嚴謹的格法準确描繪出來,幾乎達到了“随心所欲,不逾矩”的境界。

我們知道與李嵩同時代的幾位畫家都以各自專長為美術史所記載,劉松年以畫四季不同景象赢得贊譽,馬遠、夏圭的“馬一角、夏半邊”在山水史上倍受矚目。而李嵩讓曆史記住的是精細表達瑣細物品的着迷。

縱觀李嵩遺留下來的繪畫作品,人物、山水、花鳥、樓閣無所不及,表現技法也多種多樣,既有白描淡色的風俗畫,又有精工豔麗的花鳥畫,還有水墨渲染的山水畫,可謂丹青妙手,兼擅衆長。

翰林畫院的嚴格教育使其具有了嚴謹的造型能力,他筆下的貨郎兒、老婦、嬰兒等形象生動、鮮活,表現技法工中求寫,工整之中不乏寫意的靈動,寫意之中不失精緻之意。

由于李嵩年輕時做過木匠,是以他的界畫建築雖取法自劉松年,卻往往建得更高更廣,用筆剛勁有力,設色精巧華貴。相比于劉松年的含蓄勁利,李嵩要驕傲和生猛的多,他對界畫的把握更精準,畫起來得心應手,甚至不用界尺而“宮苑樓閣規矩繩墨皆備”;即便不是畫界畫,對畫中景物的刻畫也細緻入微。

李嵩以界畫著稱,卻不拘泥于界畫,在風情畫上也很有造詣,他人物畫“用筆細如毛發”、“神氣奕奕欲動”;山水畫以“意匠經營,情留象外”為勝;花鳥以“畫法精麗謹嚴而不覺繁缛闆滞”為著。

明清的畫家們瞧不上界畫,認為它太匠氣,但以李嵩為例,足見決定作品高下的是人,而不是技法。

《水末孤亭圖》

意存筆先, 畫盡意在

李嵩既是對現實生活的觀察極為細緻的人,同時也是善于調動各種筆墨語占塑造不同藝術形象的一位繪畫高手。

在李嵩的繪畫裡,線條的豐富造型性和表現力使它成為畫家創作的一個鮮明藝術特征。這在他的作品如《花籃圖》、《貨郎圖》中有着豐富的例證。而在《骷髅幻戲圖》裡,李嵩用筆頓挫有力,方中帶圓、棱角分明,質地變化細膩,而且總能夠将畫家的情思意念灌注滲化于錯綜的筆線之中,使繪畫理念與用筆相得益彰。

《花籃圖》

畫面以一個編織精緻的花籃為主,裡面插滿了各色鮮豔美麗、嬌嫩多姿的花朵,像紅豔豔的石榴花、金黃色的萱草花、潔白的栀子花、錦葵等等。 在深綠色的葉子陪襯下,五彩缤紛的花朵更顯得嬌豔動人。李嵩用雙鈎填色的工筆重彩,惟妙惟肖的寫生功力,成功地取得了花團錦簇、生機勃發的畫面效果。

《貨郎圖》

留存于世的有四幅之多,它們整體構思嚴謹而富于變化,人物形象生動傳神,尤其是兒童形象,姿态多種多樣,卻又個個活潑可愛,表情的刻畫恰到好處。從技法上看,以線描為主并略施淡彩,工中帶寫,既有鐵線描的勁挺流利,也有戰筆衣紋的頓挫有緻。整幅畫面洋溢着輕松快樂的氣氛,高超的畫藝與真摯的情感完美結合,造就了這批大同小異的傑作。

《骷髅幻戲圖》

采用邊角構圖,畫面重心在于左下角,表現了南宋偏安一隅的真實寫照。設色淡雅,線條用筆的含水量較少,線質較幹,線條的粗細、頓挫變化較多。使用雙勾的表現手法,先畫人物的衣紋線,稍重,在衣紋線的内側勾一淡筆,這一表現源于工筆畫中的渲染手法,使這幅畫既具有工筆畫的嚴謹,又不失寫意畫的自由奔放,加之兩具骷髅的出現,更富于畫面浪漫的神秘色彩。

《赤壁賦圖頁》

此圖應為李嵩晚年所繪,右上有“李嵩”款書,幅面雖小,但江間波濤洶湧,與山崖和人物對比強烈,畫水的藝術水準極高。蘇轼着紅衣,扭頭回視山崖,其餘二人靜默,滔天巨浪響在耳邊,加之絹色暗淡,感覺一股子無邊的寂寞襲來。

不管此圖是不是奉召而作,寫的都是千古文人的寂寞心事,畫裡有李嵩對蘇轼的了解和敬意。

《錢塘江觀潮圖》

這幅畫沒有描繪達官貴人車馬儀仗的奢華,也沒有描繪觀潮百姓萬頭攢動的盛況,出現在李嵩的筆下的是晴朗的秋夜,明月當空,奔騰咆哮的錢塘江潮透過高閣和枝梢展示出來,使畫面顯得如此空曠慘淡、蕭條悲涼,讓人觀後升出一種壓抑、悲苦之感。這或許是李嵩對南宋小朝廷苟且偷安、觀潮享樂表達一種譏诮和義憤之情。

《江上觀潮圖》

結語:

精謹細緻的人物史實畫自從魏晉發端,曆經唐、五代成熟,到兩宋院體畫時期已經達到頂峰,畫法越來越完善工整。尤其是到了南宋之後,這種人物史實畫的畫法已經熟練地應用到風俗題材中。南宋的李嵩就是其中的佼佼者。

——END