好電影就是這樣,無論過去多長時間,每次看的新鮮感就和最初一樣,經典永遠是經典。

比如最近就無意間翻出了這部我曾經壓箱底的片兒——

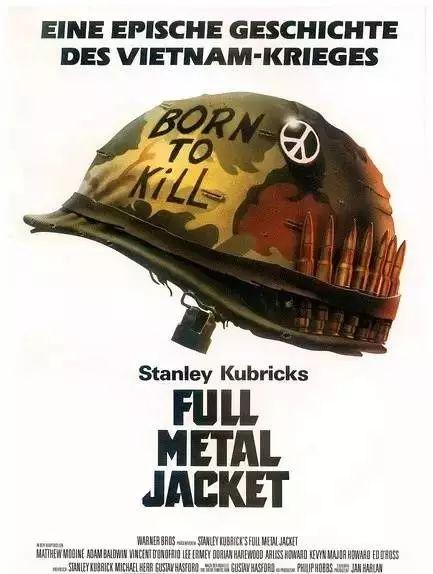

《全金屬外殼》

這部經典的戰争佳作影響了無數中國觀衆,如今上映已過去30年,就算這麼多年過後再次回味,依舊過瘾,震撼人心。

今天就和大家聊聊它。

“全金屬外殼”是一種子彈的名稱,鉛彈外包裹了一層銅制外殼,能幫助子彈更順利地進入槍膛,以擷取更快的連發速度。

用殺人工具命名電影,可見其諷刺意味。

越南戰争對于美國人來說,是一道永遠無法愈合的傷疤。

影片最大的神來之筆就在于,導演斯坦利·庫布裡克用充滿戲劇性和黑色幽默的形式,揭開了這塊傷疤。

剛一開場,導演就為觀衆來了一段“剃頭蒙太奇”。

伴随着悠揚的西部鄉村音樂《你好,越南》,發型的改變标志着絕對服從的第一步。

接着——哈德曼教官登場了。

我敢說他一定是世界電影史上最前無古人後無來者的教官。

訓斥、羞辱、毆打新兵蛋子,每一句台詞都重新整理了你對英語髒話的認知。

各種政治不正确一直貫穿電影始末,讓你哭笑不得。

但正是這種真實,能讓你從開場就就以一個更直覺、更深刻的視角去反思戰争。

教官這個角色由李·厄米飾演,他曾在同樣描寫越戰的《現代啟示錄》中客串過。

導演庫布裡克評價李·厄米——他實在太能罵了。

為達到影片的最佳效果,庫布裡克不惜暫停五個月的拍攝時間等待李·厄米在醫院中恢複(厄米曾在一起車禍中受傷)。

等待的時間永遠比拍攝長,庫布裡克就是有這種魄力!

除了哈德曼教官之外,還有一個角色想必所有看過這部片子的人都印象深刻——新兵派爾。

因為貪吃體胖行動笨拙,他屢屢遭到教官和戰友的侮辱。

這樣的事情,就算放到當今的軍營裡也并不算新鮮。

逐漸地,你再也看不到他臉上憨厚的笑容,換來的是一臉殺手的表情。

在一個晚上,廁所裡,派爾用槍殺死了自己的教官。

這是一場關于權威和自我意識的較量——

一個功勳卓著的上校,唯有死亡才能讓他放下權力;

一個怯懦的新兵,唯有殺人才能獲得“做人”的權利。

對做“人”的渴望最終擊潰了活下去的願望。

影片看到這兒,不少朋友已經領略了所謂“新兵訓練營”,是如何将尋常老百姓打造成殺人如麻的工具。

在這裡,士兵們被教育最多的一句話就是——

“步槍隻是工具,唯有兇狠的心才能殺人。”

全片中,槍開了無數次,射殺了無數人,唯有三槍久久萦繞在觀衆心頭——

新兵派爾殺掉教官、自殺、主角“小醜”幫助越南小女孩解脫。

尤其是越南小女孩被槍擊中的鏡頭,也讓導演庫布裡克的意圖昭然若揭——

人類自身就是工具,被創造者賦予了創造和毀滅自己乃至世界的能力。

當然,《全金屬外殼》也有所有戰争片最必要的元素——

戰争場面。

庫布裡克認為,直接有力的視覺效果更有助于觀衆去感受戰争的美與醜、善與惡。

戰場上的善與惡。都隻不過是生存現狀下必須作出的選擇。

是以當我們看到滿嘴髒話,甚至拿着槍射擊婦孺的美國大兵時,我們幾乎不會對殺戮者感到痛恨,反而多了一絲同情。

因為,真正惡的隻有戰争本身。

隻有死于戰場的人,才能看見罪惡的終結。

是以,一部好的戰争片并非都是場面有多宏大,或是時時刻刻把所謂的“人性”挂在嘴邊,

而是将戰争對生命的摧殘和對個體意識的扭曲做了一次總結,最終則把審判權留給觀衆。

影片結尾,主角“小醜”的獨白非常發人深思——

“我很慶幸自己仍活在世上,安然無恙。我曾出生入死、險象環生,但現在我仍然活着,并且不再害怕。”

失去了恐懼,才是最大的恐懼。

沒有勝利者,沒有光榮者,所有的戰争都是如此。