諾貝爾文學獎獲得者中,在中國生活過,并且從中國獲得創作靈感的作家,最著名的當數賽珍珠,她的長篇小說《大地》直接取材于中國農村。還有一位法國人,20年代在法國駐華使館當過5年外交官。外交官的名字叫阿曆克西·萊熱;他又是一名詩人,詩人的名字叫聖—瓊·佩斯。

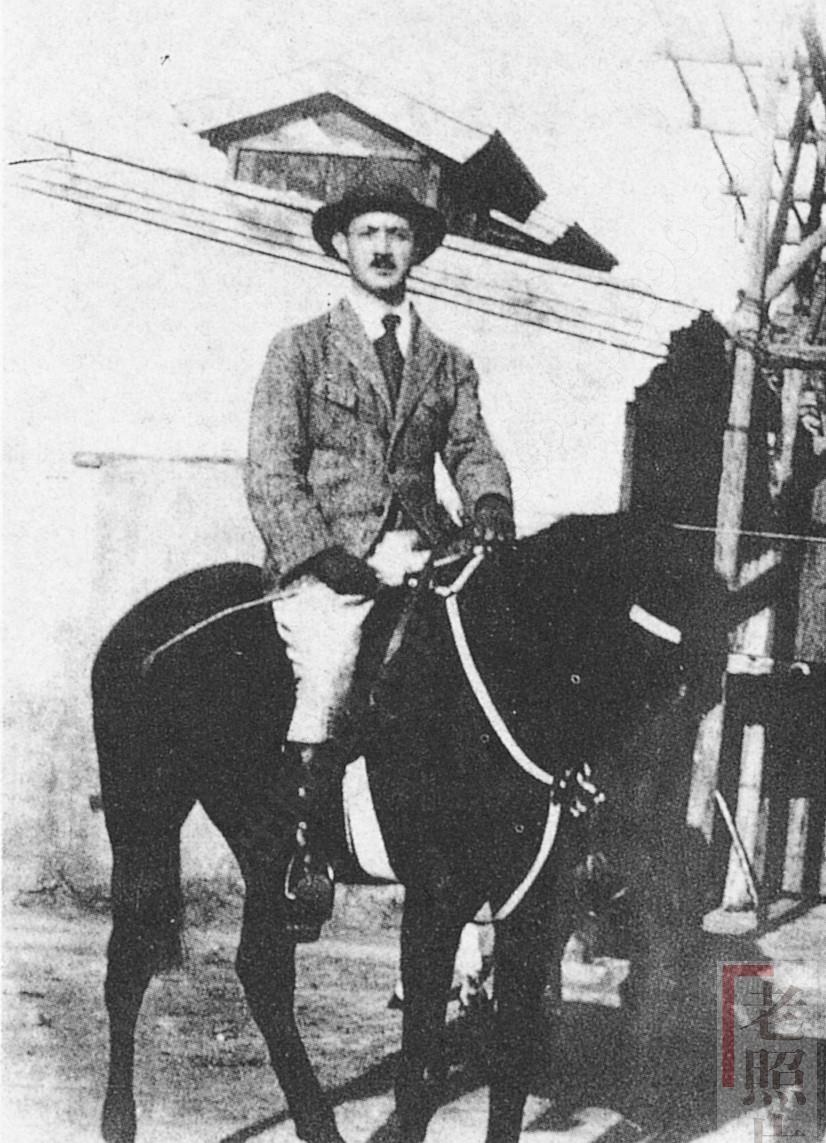

1920年,準備騎馬到蒙古探險(攝于北平)

1921年這位法國外交官離開中國,帶走了一篇史詩《遠征》。1924年在《法蘭西新評論》全文發表時,他第一次署上了這個筆名:聖—瓊·佩斯。

拍下這些照片40年後,“因為他詩歌中振翼淩空的氣勢和豐富多彩的想象,使當代在幻想中升華”,而榮獲1960年諾貝爾文學獎。

1920年5月,乘美國汽車去蒙古探險途中

萊熱1914年參加法國外交部考試,錄取後進入國外新聞司。1916年,他以三秘的身份到北平法國駐華使館任職。

他見過10歲的滿清退位皇帝溥儀,也目睹黎元洪攜眷到使館避難,參加過南北軍閥之間的斡旋調停。他與當時中國的外交總長陸徵祥私交不錯,傳記中多次提及與陸的交往,也提到巴黎和會的有關事宜和中國代表團拒絕在巴黎和會協定上簽字。

公事之餘,他研究中國文化。他經常往來的人中有中國通伯希和與剛和泰。熟悉敦煌學的中國人對伯希和是抱有複雜情緒的,繼斯坦因之後,他盜走了大批敦煌卷子,但在研究上取得了不少學術成果。

胡适請他到北京大學教梵文和印度古宗教史,陳寅恪曾與他研讨過梵文。另外萊熱與藏學家巴古和多桑也多有往來。

在法國的聖—瓊·佩斯紀念館裡,至今陳列着他收藏的清朝官服上的補子和中國式的馬镫。在法國現代大詩人中,聖—瓊·佩斯、克羅代爾、謝閣蘭都是世紀初在中國獲得中國文化基礎知識的。

1920年,“合成”的照片,在北京西山道觀構思《遠征》

在使館休假時,遊曆了中國東北、北韓、日本。當時到中國西北的探險是一種風氣,在使館工作的萊熱幾乎每周都能聽到漢學家的長篇大論與遠征紀事,廣表的戈壁、大漠,湮滅的文化,對萊熱有不可抗拒的魅力。

1941年,在美國紐約

1921年,萊熱離開中國,經日本、薩摩亞、美國回到法國,不久即以遠東問題專家的身份參加華盛頓海軍軍備會議。1925年他任外交部部長白裡安的辦公室主任,後任亞澳司司長,外交部秘書長,從此停止出版詩作,緻力于外交活動。

1938年,他應召随内閣總理達拉第參加慕尼黑會議。但他個人反對綏靖政策,是以被政府中的一些人指控為“好戰分子”,解除他外交部秘書長的職務,派任駐美大使。他拒絕赴任。

1940年,德軍逼近巴黎,萊熱匆忙離開法國,輾轉英國、加拿大,避居美國。不久蓋世太保搜查了他的宅第,洗劫了他的檔案和手稿。維希政府剝奪了他的公民權,沒收了他的财産。

1941年,美國華盛頓國會圖書館聘請他為文學顧問,他開始了他的流亡生涯,在美國一住就是17年。

1960年,與夫人多羅西赴斯德哥爾摩領諾貝爾文學獎

1958年,71歲的聖—瓊·佩斯與多羅西·米爾本結婚。兩年後,這對老人登上飛往斯德哥爾摩的飛機,去接受1960年度諾貝爾文學獎。

聖—瓊·佩斯在授獎演說中說:“我們世紀真正的悲劇在于人們使現世的人與永恒的人之間的距離不斷擴大……詩人的責任是在我們當中證明人類雙重的志向。在人類面前豎起更靈敏地反映心靈的鏡子。在這個世紀展示一個與原始人更相稱的人類的命運。這是更加勇敢地把集體的靈魂和精神力量在世界上的傳播結合起來……面對原子能,詩人的泥燈夠嗎?——夠的,如果人們還記得泥土。”