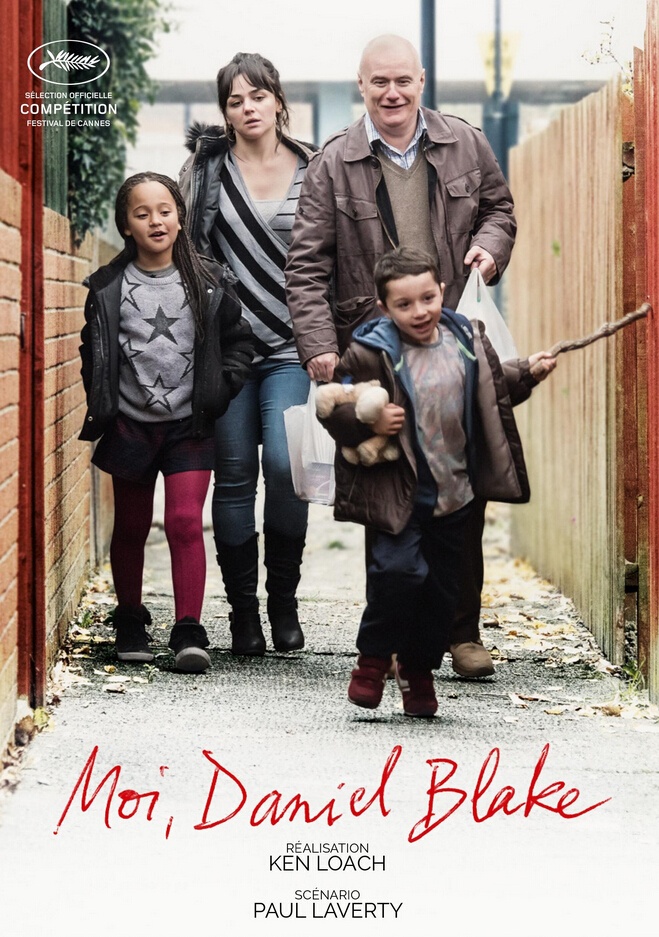

<b>表現平平的《我是布萊克》獲金棕榈大獎</b>

1905電影網訊在剛剛結束的戛納電影節上,整個評委會用“冷門”的方式決定了各個獎項的歸屬。最終肯·洛奇的《我是布萊克》拿到金棕榈大獎,這是在2006年《風吹麥浪》之後,肯·洛奇的第二個金棕榈。憑借着本片,肯·洛奇入駐了著名的雙金棕榈俱樂部。而飽受争議的哈維爾·多蘭延續了自己在戛納的好運,《隻是世界盡頭》拿到了僅次于金棕榈的評委會大獎。

最佳導演獎開出了雙黃蛋,《畢業會考》的克裡絲蒂安·蒙吉和《私人采購員》的奧利維耶·阿薩亞斯分享了這一獎項。不得不說,影評人和評委會成員的審美差距再一次顯現,場刊有史以來最高分3.7分的《托尼·厄德曼》空手而歸。不過,這種不可預料性,就是戛納和電影節的最大魅力。

本屆電影節參賽作品水準層次不齊。既有創下場刊曆史最高分3.7分的《托尼·厄德曼》,也有創下場刊曆史最低分的《最後的模樣》。而被譽為天才少年的澤維爾·多蘭的新片《隻是世界盡頭》,也收獲了兩極分化的評論;賈木許新作實驗小清新,抛棄了自己賴以成名的風格,而阿薩亞斯則昏頭昏腦地帶來了了無新意的《私人采購員》。曾經被寄予厚望的愛情版《為奴十二年》的《愛戀》也極為平庸,最适合在北美的頒獎季上謀取一點政治影響力。著名的安德裡亞·阿諾德對美式文化半生不熟的生吞活剝,帶來了一部完成度不高的《美國甜心》,影片亂七八糟地展示了一衆美國街頭文化,看畢并無深刻的印象。當然,戛納最終的結果,彰顯了影評人和電影人觀點、意趣和價值的差距。并沒有在評論方面獲得好彩頭的《我是布萊克》和多蘭的《隻是世界盡頭》拿到了金棕榈和評委會大獎,《美國甜心》拿到了評審團獎。而最佳導演則交到了《畢業會考》和《私人采購員》這兩部影片的導演手上。而最佳男女主角則交到了《推銷員》的沙哈布·侯賽尼和《羅莎媽媽》的賈克琳·喬斯手上。而除了最佳男主角,《推銷員》還為阿斯哈·法哈蒂拿到了最佳劇本獎。

雖然歐洲和北美電影在這一屆戛納電影節上大獲全勝,但是這兩塊電影金字招牌的大陸缺少領軍人物、沒落和乏善可陳是一個難以質疑的事實。僅僅依靠着哈内克、錫蘭、柯西胥、索倫蒂諾、甚至是戈達爾這樣幾個導演的救場,整個歐洲影壇也稱不上繁榮。不過,日本導演沉溺在自己的小圈子和小文化中難以自拔,南韓導演暫時還沒有美學風格,中國導演齊刷刷轉向商業。南美和非洲尚未開始藝術電影的征途。幾廂綜合,在這個沒有什麼傑出人物和難有傑出作品的電影圈裡,今年戛納所謂的“小年”還将繼續。這種“小年”,表現在了參展影片水準不高、無趣而且口碑一般之上。那種得到交口稱贊,最終衆望所歸拿下大獎的影片不存在了。更多的是《石之痛》這樣淺薄的影片,更為明顯地表現出了很多文藝片導演“不懂套路”的短闆。達内兄弟的影片,失去了動人的魅力。當文藝片導演要搞商業,總是顯得有那麼些隔靴搔癢。原因在于,文藝片導演并不想按照“套路”來處理自己的作品。而商業電影最關鍵的美學元素就是“套路”。于是,要還是不要套路的拉鋸戰,在他們的影片中被展現了出來。最終,這種半套路半不套路的影片,令人如鲠在喉。

我們還是要關注一下華語電影以及華語電影人在本屆戛納上的表現。首先,華語電影并沒有入圍主競賽單元;其次,在其他的非競賽單元和展映單元裡,華語電影的身影也是難以尋覓的。換而言之,對于電影節本身的“放電影”的環節來說,華語電影全軍覆沒。其次,在本屆戛納電影節的紅地毯上,華語明星與往年一樣,争奇鬥豔,不惜變為跳梁小醜也要博取一個版面。這是一個很滑稽的現象。在中國電影市場躍居全球第二之時,我們并沒有一個與之相稱的電影品質和人才團隊。就在戛納電影節舉辦期間,《百鳥朝鳳》的制片人方先生的驚天一跪,登上了頭條。這一個舉動,便将如今華語電影市場的各種亂象,各種無奈以及各種無法言說展現的淋漓盡緻。

毯星也好,沒有作品也好,這并不能阻攔華語明星走出去的決心。是代言走紅毯還是花錢買紅毯亦或是交通堵塞誤了紅毯的羅生門也好,這些隻是明星和劇組的“個人事務”。倘若要上綱上線到“國家級”的問題上,未免太過于大張旗鼓。總而言之,這一切的症結都在于一個急速擴張的市場需要急速擴張的野心來滿足。而當中國電影人崇洋媚外的心态未能改善以及國産電影水準并不盡如人意的時候,外出鍍金,就是展現野心的最重要的手段。登上戛納場刊不過幾十萬人民币;走一個沒人看的紅毯,租一個沒人光顧的站台,打一個“戛納參展”的狗肉招牌,花費也并不多——鍍金回來之後,就可以堂而皇之地宣稱自己是“戛納影片”。所帶來的口碑效應,可想而知——于是乎,前期的這種投資,也便可以心滿意足地收回了。但是,自娛自樂、自我欺騙以及自我安慰總是有個限度的,幾年之後,當華語電影的票房産值超過美國,成為世界第一的時候,假若我們還沒有一個完善的工業和一個合理的市場機制與之相比對,明星們還是對戛納的紅地毯趨之若鹜,那麼方先生的“下跪”,似乎真的就成為了嚴肅電影人對這個極端市場的無奈和悲憤的表現了。

電影節的意義是什麼,這很難說,但最重要的是挖掘新人,并且尋找新的表達方式。是以,在多蘭固步自封并即将要泯然乎衆人矣的時候,将他的這一部了無新意的影片再一次放到了最重要的獎項之上,這很難說是戛納的銳意進取。但倘若把時間往回撥7年,剛剛成年的多蘭就在戛納大放異彩。誠然,站在多蘭這一個個例之上,2009年的戛納絕對是銳意進取的。導演今後要如何發展,這并不是一個電影節所能關注的内容。是以戛納的一整套人才培養機制,是值得關注和學習的。因為未來國際影壇的領軍人物,或許就在非競賽單元裡。賈樟柯領銜的世界電影工廠,就是來幫助年輕導演完成自己處女作的。而在一種關注單元裡,約胡·庫斯曼恩的《奧利最開心的一天》拿到了最佳影片獎,這是這位芬蘭導演的長片處女作,在此之前,他的短片《賣畫商人》已經在戛納的短片單元拿到了最佳大獎。而他接下來的影片則很有可能會被邀請到主競賽單元之中。走完這樣的流程,一個年輕導演也算是完成了自己的“三級跳”——一如當年的多蘭。毫無疑問,這是戛納對導演的培養,這些導演是戛納的嫡系。更關鍵的,這是戛納對國際影壇的貢獻。

同寒冷而小衆的柏林以及在藝術和商業之間搖擺不定的威尼斯相比,戛納溫暖而又熱情,像是豐蘊的女郎一樣誘人。推薦大師名作,固然是人們對戛納的期待,但是戛納卻不僅僅隻是大腕的秀場,它更是新導演的巨大的舞台——尤其對于那些擁有獨特個人特色的導演來說,更是如此。因為商業已經抛棄了這些導演,再沒有電影節的挖掘,他們很容易就被打入冷宮。1984年,戛納接收了28歲的拉斯·馮·提爾和他的處女作《犯罪分子》。而在随後的30年時間裡,馮·提爾的電影在戛納拿到了十餘個獎項,包括兩個評審團和一個金棕榈,并完美地被戛納永久驅逐。在62屆戛納電影節上,電影節的主席吉爾·雅各布就曾經寓言說未來的五年,是作家電影和獨立電影的時代。他并不認同作家電影已死的消極觀點;也不認為在電影節的當口,好萊塢電影能夠一支獨大。電影将會走到一個新的發展階段,而且更多的獨立電影人将會找到自己的位置。而五年之後,戛納電影節用屬于自己的氣度和節奏,證明着吉爾·雅各布的論調。戛納,用屬于法國人的隐忍和堅持,華麗與獨特,再一次将一種與衆不同的影片用出人意料的“冷門”的方式,送到了大衆的面前。

完整版獲獎名單

最佳影片獎:《我是布萊克》(導演:肯·洛奇)

評委會大獎:《隻是世界盡頭》(導演:哈維爾·多蘭)

最佳導演獎:克裡絲蒂安·蒙吉《畢業會考》、奧利維耶·阿薩亞斯《私人采購員》

最佳男演員:沙哈布·侯賽尼《推銷員》

最佳女演員:賈克琳·喬斯 《羅莎媽媽》

最佳編劇獎:阿斯哈·法哈蒂《推銷員》

評審團獎:《美國甜心》(導演:安德裡亞·阿諾德)