本文轉自 |中國生物技術網

微信号 |biotech-china

我們似乎總是“不想長大”。作為最強大腦的靈長類動物,現代人通常遵循着“緩慢”的生活史(整個生命周期的節奏),例如:我們斷奶的時間很早,但還需要很長時間身體和大腦才能發育成年,然後才開始步入生命的生殖階段。

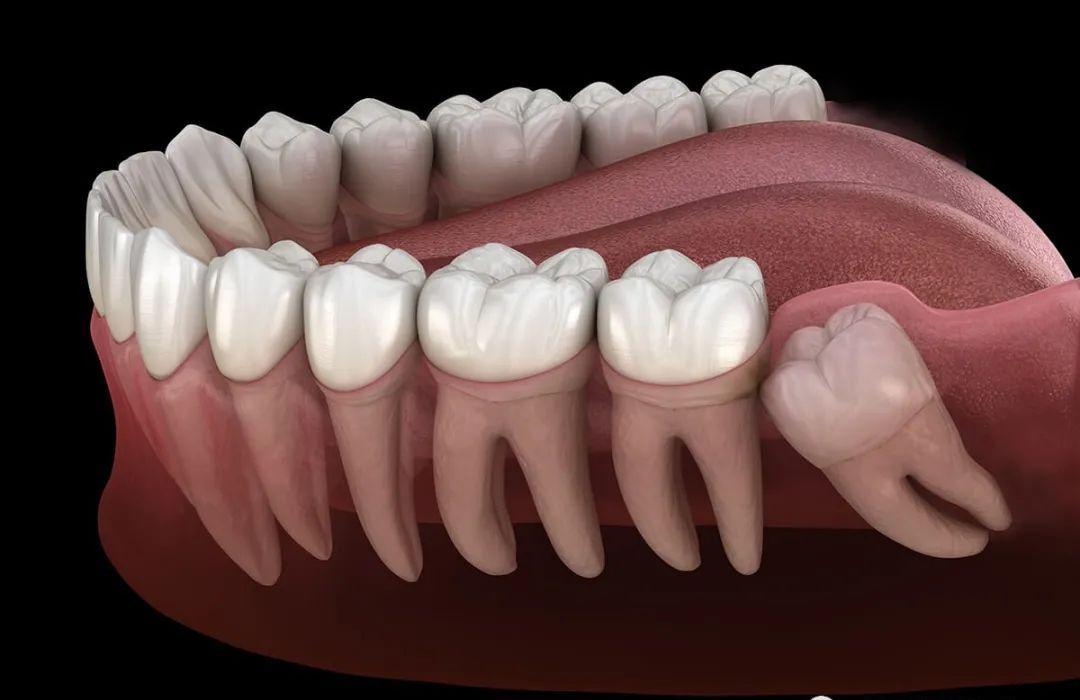

在人類近親中,隻有黑猩猩像我們一樣會延長在關鍵發育期的時間。但即使是黑猩猩,也早早長齊了滿口牙。而現代智人直到青春期結束才開始萌出第三磨牙,即阻生智齒(俗稱智齒)。健康的智齒可以幫助咀嚼,但有問題的智齒可能會引起牙龈組織發炎和感染,最終導緻冠周炎。是以,很多人不得不拔掉有問題的智齒。

臼齒(俗稱磨牙)在追蹤人類演化過程中發揮着至關重要的作用,它可以被用來判斷生物個體或其遺骸的年齡。但關于臼齒仍有很多懸而未決的問題,例如為什麼它們再往後的智齒萌出得那麼晚。

近日,發表在《Science Advances》上的一項研究中,來自美國亞利桑那州立大學人類起源研究所的研究人員提出了人類生物學發育謎題之一——臼齒的出現和生活史之間的精确同步是如何産生的,以及它是如何被調節的。

人類生活史(整個生命周期的節奏)的各個方面雖然獨特,但與生物體生物學的其他組成部分緊密結合。例如,在整個哺乳動物中,生活史的節奏與牙齒發育模式和速度密切聯系。靈長類動物的牙齒發育速度,特别是第一恒磨牙萌出口腔的年齡,與一系列生活史密切相關,如斷奶年齡、首次繁殖年齡、縮短生育間隔和死亡率。臼齒的出現通常被認為是生活史的最佳骨骼名額,是以被用來推斷化石類群的生活史屬性。

在這項研究中,研究人員為從小狐猴到大猩猩等21種靈長類動物的頭骨和牙齒建立了3D生物力學模型,并模拟了在這些物種的整個生長過程中每個主要咀嚼肌的附着位置。

研究人員發現,成年臼齒的萌出時間與我們人類發育頭骨中的生物力學的微妙平衡有很大關系。

我們用來把食物磨成糊狀的成熟牙齒通常分三個階段從口腔中萌出,即6歲、12歲和18歲左右。

其他靈長類動物的成年臼齒長得更早。像人類的近親黑猩猩(Pan troglodytes)在3歲、6歲和12歲時都會長出臼齒。黃狒狒(Papio cynocephalus)在7歲時有了最後一顆成年臼齒;而恒河猴(Macaca mulatta)在6歲時就已經長出全部牙齒。

限制牙齒萌出時間的一個重要因素是空間。如果下颌不夠大,就無法放下全套的成年牙齒,那麼也就沒必要把它們全都塞進去。

早期人類的口腔空間并不像現在這樣大,阻生智齒(俗稱智齒)是我們人類面臨的一個主要問題。但這并不能解釋為什麼它們在我們的生命中出現得這麼晚,或者為什麼後面的那些智齒似乎總在制造麻煩。

不過,有一個供牙齒生長的空位并不意味着把它放在那裡是一個好主意。牙齒不會自行咀嚼,需要大量的肌肉和骨骼支撐它們,以確定足夠的壓力可以安全磨碎食物。

而我們牙齒生長遲緩背後的原因,似乎是為了 "安全"。

該研究通訊作者、亞利桑那州立大學人類起源研究所的古人類學家Gary Schwartz說:“事實證明,我們的颌骨發育非常緩慢,這可能是因為我們的整體生命周期比較長,再加上我們的面部比較短,出現機械安全空間的時機會延遲,進而導緻我們出現臼齒的年齡較晚。”

靈長類動物的後臼齒位于兩個颞下颌關節的正前方,這兩個關節共同構成了下颌和頭骨之間的鉸鍊。與我們身體中的其他關節不同,這兩個樞軸必須彼此完全同步。他們還需要将一定程度的力量轉移到一個或多個點上,以使你能夠咬合和咀嚼。

在生物力學中,這個三點過程由一種被稱為限制水準模式的原理控制。把一顆牙齒放在錯誤的位置,這種模式下産生的力對于一個根本無法承受的下巴來說可能是個壞消息。

對于具有較長下巴的物種來說,頭骨為最靠近鉸鍊附近肌肉的牙齒形成合适結構的所需時間相對較短。

面部明顯較平坦的人類沒有這樣的運氣,我們需要等到頭骨發育到一定程度,才能使施加在每一組成年臼齒上的力不會損壞我們發育中的颌骨。

總之,這項研究為評估牙齒狀況提供了一種新的視角,通過它可以觀察到牙齒發育、顱骨生長和成熟特征之間長期以來的已知聯系;而且它還可以幫助古生物學家更好地了解人類祖先獨特的颌骨演化曆程。

論文連結:

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abj0335