文|楚汐

寫自傳是一件很滑稽的事情。但說穿了,隻不過是另一個故事,你從人生的事件中挑選出來的一個故事。我并沒有将「全部的」我告訴你。因為寫自傳除了自己的想法,還要顧及别人的感受。但是在如此重要的這樣一個寫作項目中,作者許下了一個諾言:敞開心扉讓讀者來閱讀。這本書從頭至尾,我都努力這麼做了。

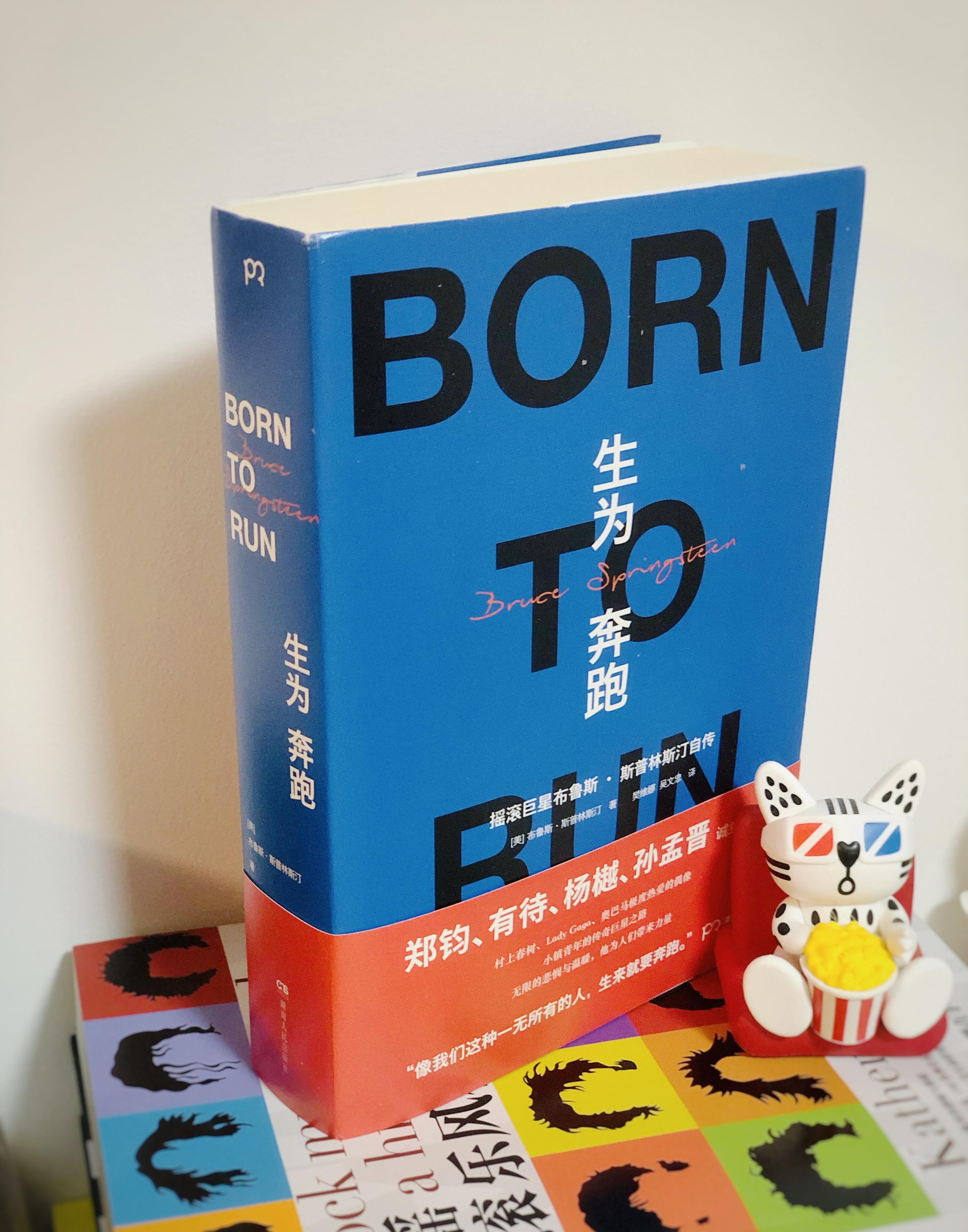

這是美國搖滾巨星布魯斯·斯普林斯汀,在他耗時7年時間寫下的人生故事《生為奔跑》一書裡,就寫自傳這件事兒的真實想法。嗯,果然坦誠地讓人喜歡。

而他寫傳記的方式和态度無疑也是讓人歡喜的。這七年裡,他并非端坐書桌前,嚴肅認真地回顧自己的一生,而是依然照常生活、工作、巡演和錄音……他會随身攜帶筆記本,每有空暇,就會在筆記本上手寫自己的人生故事。或許也正因着這份随意與不急不緩,才讓我們在讀他的這本傳記裡,受益良多:

他在書裡分享了自己的家庭出生、成長經曆和婚姻生活;他是如何走上搖滾之路,以及這一路來的跌跌撞撞,與樂隊的分分合合,單曲和專輯創作的思路……字裡行間,有着他歌曲裡一以貫之的坦誠、幽默、創意與思考。

本書内頁插圖

自傳的書名《生為奔跑》,對于喜歡布魯斯·斯普林斯汀的粉絲而言,自有一種無需多言的心領神會。一則是因為這張誕生于1975年的同名專輯裡的同名歌曲的走紅,讓斯普林斯汀成為大衆所周知的搖滾樂明星;二則是這張專輯裡帶着他「對時代的微妙映射和自我身份的打造」。

《生為奔跑》專輯誕生的1975年,那個年代的美國社會正處于動蕩與割裂的狀态裡。50年代「垮掉的一代」,60年代的「嬉皮士運動」,有錢有閑的都市青年忙着反文化、反傳統,追求自由,追問生活的意義……而當時的文學也好、藝術也罷,全都聚焦在這一部分人群,卻獨獨忘了還有另外一大群被困在底層生活裡的勞工階層。

村上春樹曾在他的音樂随筆集《沒有意義就沒有搖擺》中直截了當地寫道,「斯普林斯汀幾乎以一己之力實作了美國搖滾樂的文藝複興」。在他看來,正是這張《生為奔跑》的專輯,讓斯普林斯汀真正發揮歌詞寫手的領袖才能,因為專輯裡有着最為真實的鮮活的故事,他把勞工階級年輕人的心态描寫得那般坦率且真實,并借由音樂直接傳達出來。

截圖QQ音樂

1949年9月23日出生在美國紐澤西州一個普通勞工家庭裡的布魯斯·斯普林斯汀,如無意外,将會在高中畢業後,進入父輩所在的工廠裡工作,然後結婚生子……這是當時典型的小鎮生活模式,大同小異,卻也百無聊賴。

幸好,1956年的一個普通周日,「貓王」的處女秀為斯普林斯汀帶來了一個「不真實的世界」,更是由此開啟了他的搖滾之路,并一直在嘗試并思考着自己的音樂方向。

他的前兩張專輯反應平平,直到第三張專輯《生為奔跑》的創作過程裡,才逐漸找到自己的方向——為勞工階層創作、發聲,寫他們的生活,他們的困頓,他們的情感,他們的故事……

斯普林斯汀在自傳裡寫道,「在故鄉的勞工階層環境中長大,這對我的身份認同産生了根本性和永久性的影響。……我希望我的音樂是有身份認同的音樂,探索意義和未來的音樂」。顯而易見,他說到并做到了!

尤其是後來的1984年,簡直就是布魯斯·斯普林斯汀之年,因着專輯《生于美國》的創紀錄銷量,帶來了如原子彈般的效果,助力他登上了搖滾巨星的寶座。

但在本書裡,斯普林斯汀在享受這份突如其來的榮光時,亦不忘保持清醒的思考。他很清楚,這是一次「政治與個人融為一體所引發出來的共鳴和力量」。當時的美國,1984年是洛杉矶奧運之年,更是羅納德·裡根總統的選舉年......

這一路的起伏,斯普林斯汀全都寫在了傳記《生為奔跑》裡。值得一提的是,他的文字讀來很讓人上頭,幹脆利落卻又不乏幽默風趣,俨然有種他就坐在你身旁娓娓道來的感覺。

讀他的傳記,讓我看到了一個很不一樣的搖滾巨星:一個喜歡獨處,喜歡思考,喜歡随身帶着本子記錄故事的布魯斯·斯普林斯汀。他不吸毒、不酗酒、不抽煙,生活也不放蕩,卻有着自己的小糾結與大思考,更有對自己後期患有抑郁症的坦白與坦然……

他說,「像我們這種一無所有的人,寶貝,我們生為奔跑……」。

-END-

部分圖源網絡,侵删。

我是@楚汐思讀繪,感謝閱讀,期待關注.