風在吼

馬在叫

黃河在咆哮

......

這段歌詞選自《黃河大合唱》第七樂章《保衛黃河》,也是《黃河大合唱》八個樂章中公衆最為熟悉的一段。

制圖:@鋼鐵時代2011

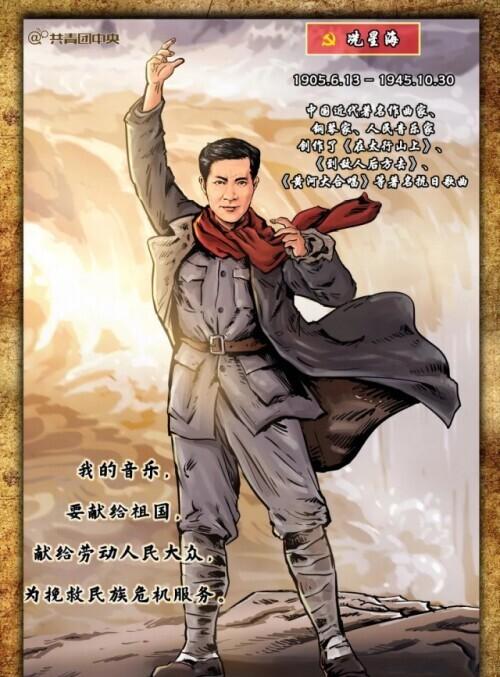

冼星海被譽為“人民音樂家”。在全身心投入挽救民族危亡的過程中,他以音樂為武器,一路抗戰、一路創作,曾創作《救國軍歌》《保衛大武漢》《在太行山上》《到敵人後方去》等多首抗日救國歌曲。

他在延安譜寫出了中國第一部蘊含民族風格、民族氣派,飽含東方神韻的交響樂——《黃河大合唱》,成為20世紀中國譜寫民族交響詩的第一人。

1904年,冼星海生于中國澳門,祖籍廣東省廣州市。1928年進入上海國立音專修習音樂,次年,因為參加反對學校當局的學生運動,被學校開除學籍。同年,24歲的冼星海到巴黎留學。

在巴黎,冼星海飽受失業與饑餓之苦,人在異鄉,求救無門。即便是找到了工作,他學習的時間又變得太少。

雖然生活困難,但冼星海沒有放棄學習音樂。雖偶爾也會感到迷惘,幸而老師們肯幫助、鼓勵他,還經常送他音樂會的門票。

困苦的時日、對祖國的關心和思念也迫使冼星海努力。他很喜歡看法國國慶節和“貞德節”的大遊行。

1932年,也就是東北淪陷的第二年,冼星海也去看了遊行。那次遊行中,法國群衆表現出來的對他們祖國的狂熱和法國國歌的悲壯聲,深深地打動了冼星海。

他想到自己多難的祖國和3年來在巴黎受盡的種種辛酸,無助、孤單、悲痛、哀愁、憂郁的感情揉在一起,冼星海的心頭萌生了挽救祖國于危亡之中的念頭。

1931年,冼星海開始了他向往已久的音樂學院生活,系統地學習作曲和指揮等各方面的知識。他有幸認識了保羅·杜卡斯,這位巴黎音樂學院的大作曲家,除了資助冼星海,送衣給錢,還不斷地鼓勵冼星海。

在保羅的支援下,冼星海鼓起勇氣報考了巴黎音樂學院的進階作曲班。按照該學院的慣例,考試成績優異的學生可獲得榮譽獎,當被問到需要什麼獎品時,備受清貧折磨的冼星海羞澀地回答:“飯票。”

冼星海的才華和在窮困面前始終保有高昂學習興緻的精神感染了巴黎音樂學院的教授們,他們決定破例為冼星海免費供應膳食。

1935年夏天,洗星海踏上了歸程。在上海,經田漢和張曙的介紹,冼星海加入了“歌曲作者協會”,并由此結識了進步音樂家任光、賀綠汀、呂骥等人。此後,他開始探索、創作具有中華民族特色并且反映工農大衆心聲的新歌曲。

回國後,冼星海先後任職于百代唱片公司、新華電影公司,譜寫了當時的著名電影《夜半歌聲》的主題曲《熱血》、插曲《黃河之戀》,還譜寫了電影《壯志淩雲》的插曲《拉犁歌》。“八一二”事變發生後,冼星海加入了上海救亡演劇二隊,随隊到河南、江蘇等地演出,宣傳抗日。1937年,冼星海在武漢發動了長江火炬歌詠大遊行,遊行有十餘萬人參加,場面蔚為壯觀。

1938年秋天,冼星海受邀到延安魯迅藝術學校任教。邊區人民在毛澤東“自己動手,豐衣足食”的号召下,開展了轟轟烈烈的大生産運動。作為其中的一分子,冼星海與魯藝的師生一同上山開荒,刨地打土。

1939年,冼星海前去看望行軍時不慎摔傷的朋友詩人光未然,聽他說起乘木船渡黃河時的震撼以及自己創作朗誦詩的構想時,冼星海十分興奮,希望光未然将自己受到的震撼寫成歌詞。穿越黃河時的一幕幕又浮現在光未然的腦海中,按捺不住創作沖動的他,躺在病床上,口述了400多行詩句,完成了長詩《黃河吟》。

出院後,光未然将冼星海請到窯洞,并朗誦了《黃河吟》。聽完後,冼星海騰地站了起來,将歌詞抓在手裡,大聲說:“我有把握寫好它!”6天之後,洗星海完成了三易其稿的劃時代音樂巨著《黃河大合唱》。

1939年魯藝排演《黃河大合唱》時,冼星海在排練間隙和女聲部師生們合影,前排右一為冼星海。

《黃河大合唱》首演時,樂隊隻有兩三把小提琴,二十幾件民族樂器,低音弦樂器是用煤油桶制成的,打擊樂器有臉盆,大把的勺子放在搪瓷缸子裡搖晃造成效果……在這支原始樂隊的烘托下,四十多位熱血青年放聲高唱《黃河大合唱》。

周恩來曾為冼星海題詞:“為抗戰發出怒吼,為大衆譜出心聲!”

動蕩的年代,國家和民族的危難激發冼星海的創作靈感,他将滿腔熱血傾注到了一首首激昂高亢、催人奮進的樂曲當中。

他是位音樂巨人,身上有着不懈的奮鬥意志、偉大的創造精神以及不屈的民族靈魂。他的一生都在踐行他自己的那段話:“我有我的人格、良心,不是錢能買的。我的音樂,要獻給祖國,獻給勞動人民大衆,為挽救民族危機服務。”

來源:共青團中央