@Pierluigi Longo

費德裡科·費裡尼與失落的電影魔法

作者:馬丁·斯科塞斯

原文:HARPER‘s MAGAZINE

翻譯|陀螺

排版|常溫狗

©️ 圖檔除署名外,均來自網絡

00

1959年,紐約第八大道,下午傍晚,外景

鏡頭在不停地移動,在一個年輕人的肩膀上,十幾歲,他專心緻志地向西走在繁忙的格林威治村大道上。

在一隻胳膊下,他夾着幾本書。另一隻手拿着一本《鄉村之聲》。

他走得很快,走過穿大衣戴帽子的男人,走過頭戴圍巾推着可折疊購物車的女人,走過手牽手的情侶,走過詩人、騙子、音樂家和酒鬼,走過雜貨店、酒鋪、熟食店、較高價的電梯大廈樓。

但這個年輕人的目光集中到了一個東西上:藝術劇院的門牌,那裡正在播放約翰·卡薩維蒂的《影子》和克洛德·夏布洛爾的《表兄弟》。

他心裡記下了,然後穿過第五大道,一直向西走,經過書店、唱片店、錄音室和鞋店,直到他到了第八街戲院。《雁南飛》和《廣島之戀》,還有讓·呂克·戈達爾的《精疲力盡》即将上映!

鏡頭繼續跟着他,當他在第六大道左轉時,他匆匆忙忙地走過餐館、更多的酒類商店、報刊亭和一家雪茄店,然後穿過街道,看清了Waverly劇院的門牌上寫着:《灰燼與鑽石》。

他從西四号街向東切回,經過Kettle of Fish和華盛頓廣場南面的Judson紀念教堂,那裡有一個穿着線狀西裝的人在發傳單。穿着皮草的安妮塔·艾克伯格和 《甜蜜的生活》将在百老彙的一家劇院開演,以百老彙的票價出售預定座位!

他沿着拉瓜迪亞廣場走到Bleecker,經過Village Gate和Bitter End,來到Bleecker Street電影院,那裡正在放映《猶在鏡中》《射殺鋼琴師》和《二十歲之戀》,還有已經連續放映了三個月的《夜》!

他排着隊看特呂弗的電影,打開他的《鄉村之聲》雜志翻到電影版塊,大量的财富從書頁中跳出來,圍繞着他旋轉:《冬日之光》、《扒手》、《魔鬼的眼》、《落入陷阱》、安迪·沃霍爾的放映、《豬與軍艦》、 肯尼思·安格和斯坦·布拉哈格在 Anthology Film Archives的對談、《眼線》......在這一切中,比其它一切更重要的是:

《八部半》法國版海報

約瑟夫·E·萊文介紹費德裡科·費裡尼的《八部半》!

當他翻閱書頁時,攝影機在他和等待的人群上方升起,仿佛激蕩在他們興奮的波濤之中。

01

快進到今時今日,電影藝術正在被系統性地貶低、排擠,被降低到最廉價的共同點:“内容”。

就在十五年前,隻有在人們嚴肅讨論電影藝術時,才會聽到“内容”這個詞,它被與“形式”進行對比和衡量。後來,漸漸地,它越來越多地被那些接管媒體公司的人使用,他們中的大多數人對藝術形式的曆史一無所知,甚至并不認為自己應該知道。

“内容”成了所有動态影像的商業術語:一部大衛·裡恩的電影,一個貓咪視訊,一個超級碗廣告,一部超級英雄電影續集,一集連續劇。

當然,它與影院體驗無關,而是與家庭觀影有關。在流媒體平台上,它已經全面替代了影院體驗,就像亞馬遜替代了實體店一樣。

風靡全球的流媒體平台

一方面,這對很多電影人來說是好事,包括我自己。

另一方面,它造成了一種情況,即所有内容都在公平的競争環境下呈現在觀衆面前,這聽起來很民主,但其實不然。如果進一步的觀看是由算法根據你已經看過的東西來“建議”,而這些建議隻是基于主題或類型,那麼這對電影藝術有什麼影響?

策展并不是不民主,也不是“精英主義”,這個詞現在用得太頻繁了,已經沒有意義了。這是一種慷慨的行為:你在分享你所愛的東西和啟發你的東西(最好的流媒體平台,如Criterion Channel和MUBI,以及傳統的管道,如TCM,都是基于策展:它們實際上都是經過策劃的)。

算法,顧名思義,是基于把觀衆當做消費者的計算,而不是其它。

像阿莫斯·沃格爾(Amos Vogel)這樣的發行商,在六十年代的格羅夫出版社所做的選擇,不僅是慷慨的行為,而且往往是勇敢的行為。丹·塔爾博特(Dan Talbot)既是發行商又是策展人,他創辦了紐約客電影公司(New Yorker Films),目的是為了發行一部他喜愛的電影:貝托魯奇的《革命前夕》。

這并不是一個安全的賭注。得益于這些人和其他發行商、策展人和影院的努力,來到美國的這些影片造就了一個非凡的時刻。

但造就那一刻的環境已經永遠過去了,無論是影院體驗的首要性,還是對電影藝術無限可能性的共同興奮感。

這就是為什麼我經常回想起那些年的原因。我覺得自己很幸運,因為我一直保持年輕,且活着,在所有一切發生的時候都持開放态度。電影藝術一直以來都不僅僅是内容,而且永遠都不會是。那些年,那些電影從世界各地湧現出來,每周都在互相交流并重新定義藝術形式,就是證據。

從本質上來說,這些藝術家都在不斷地努力解決“什麼是電影?”這個問題,然後把這個問題抛回給下一部電影來回答。沒有人在真空中運作,每個人似乎都在回應和激發其他人。戈達爾、貝托魯奇、安東尼奧尼、伯格曼、今村、雷、卡薩維蒂、庫布裡克、瓦爾達、沃霍爾等人通過每一次新的攝影機運動和每一次新的剪輯重塑電影,而威爾斯、布列松、休斯頓、維斯康蒂等老牌電影人則被周圍激增的創造力重新激發出來。

02

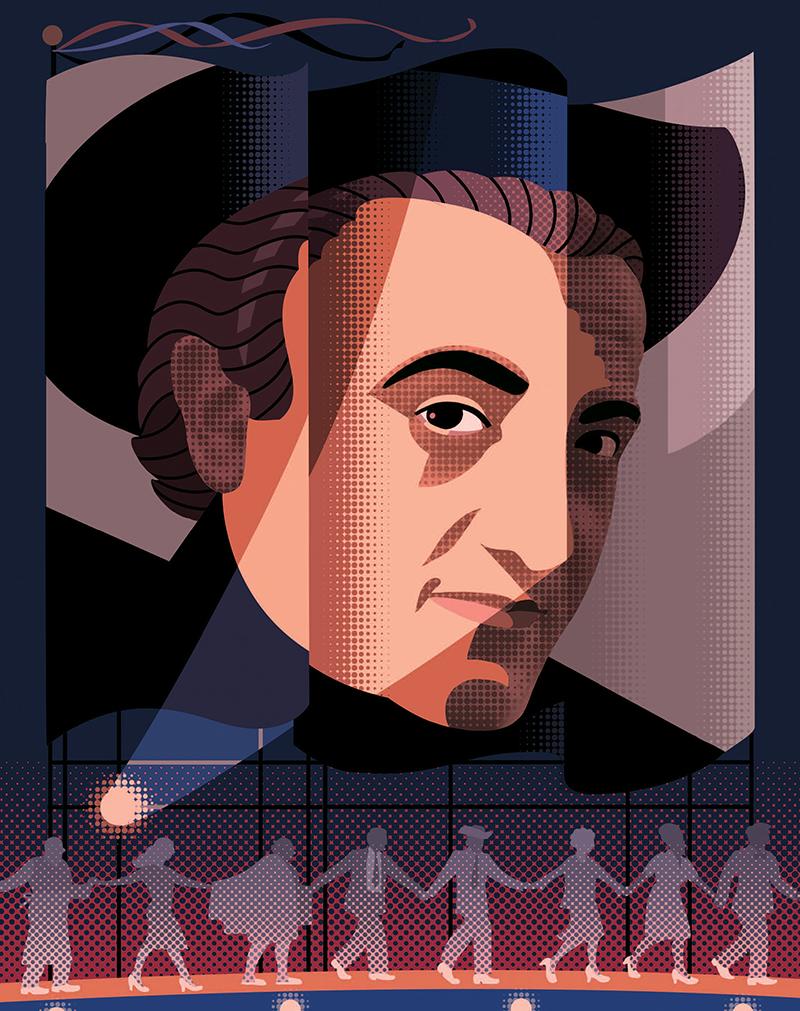

在這一切的中心,有一位大家都知道的導演,一位藝術家,他的名字是電影的代名詞,也指代了電影所能抵達之處。

這個名字讓人立刻聯想到某種風格,某種對世界的态度。事實上,它成了一個形容詞。比方說,你想描述一場晚宴、婚禮、葬禮或者政治會議上的超現實氣氛,或者說,整個地球的瘋狂:你隻需說出“費裡尼式”這個詞,人們就會明白你的意思。

年輕的費裡尼

在六十年代,費德裡科·費裡尼變得不僅僅是一個電影人。就像卓别林、畢加索和披頭士一樣,他比他自己的藝術更重要。在某一時刻,這不再是這部或那部電影的問題,而是所有的電影結合在一起,成為鑿刻在銀河系的行為。

去看一部費裡尼的電影,就像去聽卡拉斯唱歌、去看奧利維爾表演或努雷耶夫跳舞一樣。他的電影甚至開始融入他的名字:《費裡尼愛情神話》(Fellini Satyricon)、《費裡尼的卡薩諾瓦》(Fellini's Casanova)。電影界唯一可比較的例子是希區柯克,但那是另一種東西:一個品牌,本身就是一種類型。而費裡尼是電影界的藝術大師。

到現在,他已經離開了近三十年。他的影響力似乎滲透到所有文化中的那一刻早已過去。這也是為什麼Criterion去年為紀念他百年誕辰而推出的盒裝《費裡尼精粹》(Essential Fellini)如此受歡迎的原因。

CC炙手可熱的費裡尼套裝

費裡尼在視覺上的絕對掌控力始于1963年的《八部半》,在這部影片中,攝影機在内外現實之間徘徊、漂浮、翺翔,與馬塞洛·馬斯楚安尼飾演的費裡尼自我投“圭多”的情緒變化和秘密思緒相一緻。這部電影中的一些段落,我已經回味了很多次,但還是發現自己在想:

他是怎麼做到的?他是怎麼做到的?為什麼每一個動作、手勢和每一陣風似乎都能完美地落到實處?為什麼這一切都讓人覺得不可思議且不可避免,如夢似幻?為什麼每時每刻都會有如此豐富莫名的憧憬?

聲音在這種情緒中起到了很大的作用。

與影像一樣,費裡尼的聲音設計同樣具有創造力。意大利電影有一個悠久的傳統,非同步的聲音,開始于墨索裡尼時期,他下令,所有從其它國家進口的電影必須配音。在許多意大利電影中,即使是一些偉大的電影,聲音的不同步感也會讓人迷失方向。費裡尼知道如何利用這種迷離感作為一種表現工具。他的影片中的聲音和畫面互相配合、互相加強,使整個電影體驗像音樂一樣流動起來,或者像一幅徐徐展開的巨大畫卷。

如今,人們對最新的科技工具以及它們的功能感到眼花缭亂。但輕巧的數位相機和數位拼接、變形等後期制作技術并不能為你創造電影——創造電影的是你在整個電影創作中作出的所有選擇。

對于像費裡尼這樣最偉大的藝術家來說,任何元素都不會太小:一切都很重要。我相信他一定會因為輕巧的數位相機而興奮不已,但它們不會改變他審美選擇的嚴謹和精确。

重要的是要記住,費裡尼是從新現實主義開始的,這很有趣,因為在很多方面他代表了新現實主義的兩極。他實際上是新現實主義的發明者之一,與他的導師羅伯托·羅西裡尼合作。我仍然為此震撼。它給電影界帶來了很多靈感,我懷疑如果沒有新現實主義的基礎,五六十年代所有的創意和探索是否還會發生。與其說它是一場運動,不如說是一群電影藝術家對他們國家生活中一個難以想象的時刻作出的回應。

費裡尼(右)與羅西裡尼(左)@Sense of Cinema

在經曆了20年的法西斯主義之後,在經曆了如此多的殘酷、恐怖和破壞之後,作為個人和作為一個國家,人們是如何繼續前進的?

羅西裡尼、德西卡、維斯康蒂、紮瓦蒂尼、費裡尼等人的電影,美學與道德和精神緊密結合,無法割裂,對世人眼中的意大利救贖起到了至關重要的作用。

費裡尼與羅西裡尼共同創作了《羅馬,不設防的城市》和《戰火》(據說羅西裡尼生病時,費裡尼還接替導演了幾場戲),他還與羅西裡尼共同創作并參演了《愛情》。他作為藝術家的道路顯然從一開始就與羅西裡尼有分歧,但他們保持着極大的互愛和尊重。

費裡尼曾說過一句很精辟的話:人們所說的新現實主義真正隻存在于羅西裡尼的電影中,其它地方都不存在。

抛開《偷自行車的人》《風燭淚》和《大地在波動》不談,我想費裡尼的意思是,羅西裡尼是唯一一個對簡約和人性有如此深刻而持久的信任的人,是唯一一個努力讓生活本身盡可能接近于講述自己的故事的人。相比之下,費裡尼既是造型師又是寓言家,既是魔術師又是講故事的人,但他從羅西裡尼那裡得到的生活經驗和倫理道德的基礎對他的電影核心至關重要。

羅西裡尼與貓

我是在費裡尼作為一個藝術家發展和綻放的時候長大的,他的許多影片對我來說都很珍貴。在我13歲的時候,我看了《大路》,一個可憐的年輕女子被賣給一個江湖藝人的故事,它以一種特别的方式打動了我。這是一部以戰後意大利為背景的電影,但展開的故事卻像一首中世紀的民謠,或者更久遠的東西,是來自古代世界的發散。我想《甜蜜的生活》也可以這樣說,但那是一副全景圖,是現代生活和精神斷裂的盛會。1954年上映的《大路》(兩年後在美國上映)是一幅較小的畫布,是一個立足于元素的寓言故事:大地、天空、純真、殘酷、親情、毀滅。

對我個人來說,它有一個額外的意義。

我第一次看是和家人一起在電視上觀看的,故事真實地反映了我的祖父母在老家留下的艱辛。《大路》在意大利并不受歡迎。對一些人來說,這是對新現實主義的背叛(當時許多意大利電影都以這個标準被評判),我想,在一個寓言的架構内設定一個如此嚴酷的故事,對許多意大利觀衆來說實在是太奇怪了。

然而在世界其它地方,《大路》取得了巨大的成功,是真正成就費裡尼的電影。費裡尼似乎為這部電影付出了最多的努力,也承受了最多的痛苦--他的拍攝劇本非常詳細,長達六百頁,在極其艱難的制作接近尾聲時,他的心理崩潰了,不得不經曆未來許多心理咨詢中的第一次(我記得是),才得以完成拍攝。這也是他餘生中,最牽挂且在意的一部電影。

《大路》

《卡比利亞之夜》是羅馬街頭流浪生活中的一系列奇妙情節(百老彙音樂劇和鮑勃·福斯電影《生命的旋律》的靈感來源),這部影片鞏固了他的聲譽。

像其他人一樣,我覺得它在情感上過于強大。但下一部偉大的創作是《甜蜜的生活》。

當這部電影剛上映的時候,與觀衆一起看這部電影是一次難忘的經曆。1961年,《甜蜜的生活》由阿斯特電影公司(Astor Pictures)在這裡發行,并在一家百老彙劇院作為特别活動進行放映,有預定的郵購座位和高價票:這種放映方式類似于觀摩一部聖經史詩比如《賓虛》。

我們入座,燈光熄滅,看着一幅雄偉、駭人的電影壁畫在銀幕上展開,在場所有人都經曆了那種震撼。這是一位藝術家成功地表達了核時代的焦慮,感覺到一切都不再重要,因為一切和每個人都可能在任何時候被消滅。我們感受到了這種震驚,但我們也感受到了費裡尼對電影藝術的熱愛——是以,也是對生命本身的熱愛。

搖滾樂也出現了類似的情況,比如鮑勃·迪倫的第一張電音專輯,然後是The White Album和Let It Bleed:它們是關于焦慮和絕望的,但它們是激動人心和超凡脫俗的體驗。

十年前,當我們在羅馬介紹《甜蜜的生活》修複工作時,貝托魯奇特意出席。當時他因為坐着輪椅,經常疼痛難忍,但他說他必須到場。而在電影結束後,貝托魯奇向我坦言,《甜蜜的生活》是他當初轉向電影的原因。我真的很驚訝,因為我從來沒有聽他讨論過這個問題。但最終,這并不令人驚訝。那部電影是一次振奮人心的經曆,就像一股沖擊波,穿過了整個文化。

《甜蜜的生活》

費裡尼對我影響最大的兩部電影,真正刻在了我心中的是《浪蕩兒》和《八部半》。

《浪蕩兒》是因為它捕捉到了與我的經曆直接相關的、如此真實而珍貴的東西,

而《八部半》則是因為它重新定義了我對電影的看法:電影可以做到什麼,以及能帶你抵達何處。

《浪蕩兒》于1953年在意大利上映,三年後在美國上映,是費裡尼的第三部電影,也是他第一部真正偉大的電影。這也是他最私人的作品之一。故事講述的是在費裡尼成長的城市裡米尼,五個20多歲的朋友的一系列生活場景。阿爾貝托,由偉大的阿爾貝托·索爾迪飾演;萊奧波多,由萊奧波多·特裡耶斯泰飾演;莫拉多,費裡尼的自我投射,由弗朗科·英特朗吉飾演;裡卡多,由費裡尼的親弟弟飾演;還有佛朗哥·法布裡齊飾演的福斯托。他們整天打撞球、追女孩、到處遊走取笑别人。他們有宏偉的夢想和計劃。他們表現得像個孩子,他們的父母也相應地對待他們。而生活還在繼續。

我覺得我認識這些家夥,從我自己的生活,我自己的鄰居中。我甚至能認出一些相同的肢體語言,相同的幽默感。事實上,在我生命的某個階段,我就是這些人中的一員。

我了解莫拉多所經曆的事情,他急于逃離的迫切心情。費裡尼很好地捕捉到了這一切,不成熟,虛榮,無聊,悲傷,尋找下一個分心,下一個興奮點。他讓我們感受到了溫暖、友情、玩笑、悲傷和内心的絕望。《浪蕩兒》是一部悲痛抒情又苦樂參半的電影,它是《窮街陋巷》的關鍵靈感來源。這是一部關于故鄉的偉大電影。任何人的故鄉。

《窮街陋巷》

03

至于《八部半》。在那個年代每個我認識的人,都有一個轉折點,一個個人的試金石。

我的試金石——一直到現在還是——《八部半》。

當你拍出《甜蜜的生活》這樣一部風靡全球的電影後,你會怎麼做?每個人都在關注你的一言一行,等着看你下一步要做什麼。這就是六十年代中期迪倫在“Blonde on Blonde”之後的情況。對于費裡尼和迪倫來說,情況都是一樣的:他們已經感動了無數人,每個人都覺得自己認識他們,了解他們,而且往往還覺得自己擁有他們。

是以,來自公衆的壓力,來自歌迷的壓力,來自評論家和敵人的壓力(而歌迷和敵人往往覺得他們是一體的)。讓他們創作更多相似作品的壓力。走得更遠的壓力。來自自己的壓力,對自己的壓力。

對于迪倫和費裡尼來說,答案是向内冒險。迪倫追求的是托馬斯·默頓所說的精神意義上的簡單,他在伍德斯托克的機車事故後找到了簡單,在那裡他錄制了The Basement Tapes,并為John Wesley Harding寫了歌曲。

費裡尼從自己在六十年代初的處境入手,拍攝了一部關于自己藝術分解的電影。在這樣做的過程中,他對未知的領域進行了一次冒險的探索:他的内心世界。

費裡尼的自我投射“圭多”是一個著名的導演,正在遭受相當于作家的創作障礙,作為一個藝術家和人類,他正在尋找一個避難所,尋找平靜,尋找指導。他去了一家豪華的溫泉療養院“治病”,在那裡,他的情婦、他的妻子、他焦慮的制片人、他的演員、他的從業人員,以及一群雜亂無章的影迷和追随者,還有同去溫泉的人很快就降臨到他的療養生活中—其中有一位評論家,他宣稱他的新劇本“缺乏一個中心沖突或哲學前提”,相當于“一系列無謂的情節”。壓力加劇,他的童年記憶、憧憬和幻想在他的白天和夜晚不期而至,他等待着他的缪斯(以克勞迪娅·卡汀娜的形态來去匆匆)來為他“創造秩序”。

《八部半》是由費裡尼的夢境編織而成的織錦。就像在夢中一樣,一方面一切都顯得凝固而清晰,另一方面又顯得漂浮而短暫。基調不斷變化,有時甚至是劇烈的變化。他實際上創造了一種視覺上的意識流,讓觀衆一直處于一種驚訝和警覺的狀态,而且這種形式在進行中不斷地重新定義。你基本上是在看費裡尼在你眼前拍電影,因為創作過程就是結構。

《八部半》

很多電影人都試圖沿着這個思路去做一些事情,但我不認為有誰能做到費裡尼在這裡做到的。他有膽量和信心玩轉每一種創作工具,将影像的可塑性延伸到一切似乎都存在于某種潛意識層面。即使是看似最中性的畫面,當你真正仔細觀察時,在燈光或構圖中也有一些元素讓你感到震驚,因為在某種程度上注入了圭多的意識。過了一段時間,你就不再想弄清楚自己身處何處,是在夢中還是在閃回,還是在普通的現實中。你想和費裡尼一起迷失和徘徊,向他的風格權威投降。

畫面在圭多與紅衣主教在浴場相遇的一幕中達到了頂峰,這是一次尋找神谕的冥界之旅,也是一次回歸我們都源于泥土的旅程。在整部影片中,攝影機是運動的:不安的、催眠的、漂浮的,總是朝着一些不可避免的東西、一些啟示性的東西前進。當圭多走下樓時,我們從他的視角看到一連串的人向他走來,有些人建議他如何讨好紅衣主教,有些人則懇求他幫忙。他進入一個充滿蒸汽的前廳,走向紅衣主教,其随從舉着一個薄紗護罩在他面前,因為紅衣主教在脫衣服,我們隻能看到他的影子。

圭多告訴紅衣主教,他不快樂,紅衣主教的回答,簡單,令人難忘——

“你為什麼要快樂?那不是你的任務。誰告訴你,我們來到這個世界上就是為了快樂?”

這場戲的每一個鏡頭,鏡頭和演員之間的每一個布置和編排,都異常複雜。我無法想象這一切執行起來有多困難。在銀幕上,它的展開是如此優雅,以至于看起來像是世界上最簡單的事情。

對我來說,與紅衣主教在一起的觀衆,展現了《八部半》的非凡真理:費裡尼拍了一部關于電影的電影,它隻能作為一部電影而不是其他任何東西存在,不是一段音樂,不是一部小說,不是一首詩,不是一支舞,隻能作為一部電影作品。

《八部半》上映時,人們為之争論不休,效果是那樣的戲劇性。我們每個人都有自己的解讀,我們花好幾個小時談論這部電影:每一個場景,每一秒鐘。當然,我們從來沒有确定過一個明确的解釋—隻能用夢的邏輯來解釋一個夢。這部電影沒有一個明确的解釋,這讓很多人感到困擾。戈爾·維達爾曾告訴我,他對費裡尼說:“弗雷德,下次少做夢,你一定要講一個故事。”

但在《八部半》中,沒有解釋才對,因為藝術創作過程也沒有解釋:你必須繼續走下去。當你完成了,你就不得不再做一次,就像西西弗斯。如同西西弗斯發現的那樣,一次又一次地把巨石推上山,成為你生活的目的。

這部電影對電影人産生了巨大的影響:它啟發了保羅·馬祖斯基的《戲劇人生》,片中費裡尼還以真實身份出現;伍迪·艾倫的《星塵往事》;還有福斯的《爵士春秋》,更不用說百老彙音樂劇《九》了。正如我所說,我已經數不清看了多少遍《八部半》,我甚至無法談及它對我的諸多影響。費裡尼讓我們所有人都看到了什麼是藝術家,以及創造藝術的超強需求。《八部半》是我所知道的對電影最純粹的愛的表達。

在《甜蜜的生活》之後?很難。

在《八部半》之後?我無法想象。

憑借《該死的托比》這部受愛倫坡故事啟發的中長片(一部名為《勾魂懾魄》的拼盤電影的最後三分之一),費裡尼将他的幻覺想象力提升到了一個犀利的境界。這部電影是一種出于本能的堕入地獄的過程。在費裡尼的《愛情神話》中,他創造了一些前所未有的東西:一幅古代世界的壁畫,正如他所說的那樣,是“反向的科幻小說”。

《阿瑪柯德》是他以法西斯時期的裡米尼為背景的半自傳體電影,現在是他最受世人鐘愛的電影之一(比如侯孝賢就很喜歡這部電影),雖然它遠不如早期的電影大膽。但它仍然是一部充滿了非凡視野的作品(我曾驚訝于伊塔洛·卡爾維諾對這部電影的欣賞,他認為這是對墨索裡尼時期意大利生活的寫照,這一點我并沒有想到)。

在《阿瑪柯德》之後,費裡尼的每部影片都有輝煌的碎片,尤其是《卡薩諾瓦》。這是一部冰冷的電影,比但丁最深的地獄圈還要冷,它的風格非凡,大膽,但确實讓人望而生畏。這似乎是費裡尼的一個轉折點。而事實上,七十年代末八十年代初似乎也是全世界許多電影人的轉折點,包括我自己。我們都感受到的友情,無論是真實的還是想象的,似乎都被打破了,每個人似乎都成了自己的孤島,為拍攝下一部電影而奮鬥。

我認識費德裡科,足以稱他為朋友。我們第一次見面是在1970年,我帶着我挑選的一組短片去意大利參加一個電影節。我聯系了費裡尼的辦公室,他給了我半個小時的時間。他是那麼的熱情,那麼的親切。我告訴他在我第一次去羅馬時,我把他和西斯廷教堂留到了最後一天參觀。他笑了。“你看,費德裡科。”他的助手說,“你已經成了一座無聊的紀念碑!” 我向他保證,無聊是他永遠不會成為的一件事。我記得我還問他哪裡能找到好吃的千層面,他推薦了一家很棒的餐館:費裡尼對各地最好的餐館都了如指掌。

幾年後,我搬到羅馬住了一段時間,我開始經常見到費裡尼。我們會碰見對方,然後一起吃飯。他總是一個表演者,而且表演從未停止過。看他執導電影是一種非凡的體驗。就好像他同時指揮着十幾個樂團一樣。我帶着父母去《女人城》的片場,他到處奔波,哄騙、懇求、表演、雕琢,将畫面的每一個元素調整到最後一個細節,在不間斷的運動漩渦中實作他的構想。當我們離開時,我父親說:“我以為我們要和費裡尼合影。” 我說:“已經照了啊!” 一切都發生得太快了,以至于他們甚至不知道發生了什麼。

(從左至右)費裡尼、伊莎貝拉·羅西裡尼、馬丁·斯科塞斯

在他生命的最後幾年,我試圖幫他的影片《月吟》在美國發行。在這個項目上,他與制片人的關系很不融洽:他們想要一部費裡尼式的大制作,而他給了他們一些更加沉思和憂郁的東西。

沒有發行商願意碰它,我真的很震驚,沒有人,包括紐約任何一家主要的獨立影院,甚至都不想放映它。老片,可以,但新片,不行,結果這是他最後一部電影。

後來,我幫助費裡尼為他計劃的一個紀錄片項目争取到了一些資金,是一系列拍電影的人們的畫像:演員、攝影師、制片人、外景主管(我記得在那一集的大綱中,旁白解釋說,最重要的是組織考察勘景,這樣才能使外景地靠近一家偉大的餐廳)。遺憾的是,他還沒來得及開始這個項目就去世了。

我記得最後一次和他通電話時的情景。他的聲音聽起來很微弱,以至于我意識到他正在消逝。看到那股不可思議的生命力消逝,我很難過。

《愛情神話》片場

一切都變了——(比如)電影和它在我們文化中的重要性。

當然,像戈達爾、伯格曼、庫布裡克和費裡尼這樣的藝術家,曾經像神一樣統治着我們偉大的藝術形式,最終會随着時間的流逝而退居陰影之中,這并不奇怪。

但在當下,我們不能把一切都當作是理所當然。我們不能依靠電影産業來照顧電影藝術。在電影産業,也就是現在的大衆視覺娛樂産業中,強調的永遠是“産業”二字,價值永遠是由任何一個特定産權的賺錢量決定的:從這個意義上說,從《日出》到《大路》,再到《2001太空漫遊》,都隻能在流媒體平台上的“藝術電影”頻道中逐日幹涸,無人問津。

我們這些了解電影藝術及其曆史的人,必須将我們的熱愛和知識與盡可能多的人分享。我們要讓這些電影的合法擁有者清楚地認識到,它們不僅僅是被利用然後鎖起來的财産。它們是我們文化中最偉大的财富之一,必須得到相應的對待。

我想,我們還必須完善我們對電影“是什麼”和“不是什麼”的概念。費德裡科·費裡尼是一個很好的開始。關于費裡尼的電影,你可以發表各種看法,但有一點是無可争議的:它們才是電影。

費裡尼的作品對電影藝術形式的定義作出了巨大貢獻。