每天耕耘最有趣、最實用的心理學

與人交往的過程中,我們很容易“入戲太深”,過度在一件事情中思來想去,如果你把自己“置身事外”的話,你再來觀察自己,在每段關系中你所扮演的“角色”都不盡相同。

在為人父母時,你會對孩子有所指令,你希望他按你的方式來處理問題,因為你覺得你在幫助他,有時候這種幫助在孩子看來并不是他想要的,于是他覺得你在強迫他,在“害他”。

迫于現實情境的轉變,你的角色也會發生變化,為了協調一段關系你可能會被關系中的兩個人拉去當裁判,然而不管是判哪一方赢,都無法全身而退。

所有的心理遊戲中,每個人體内都有三種角色,并且随着現實刺激的轉變,你的角色也會發生改變,這就是心理遊戲中的三角模式,越是厲害的人越會利用這個遊戲規則。

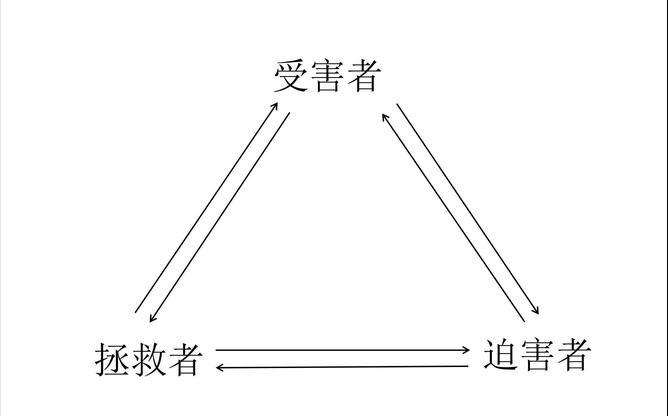

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="11">心理遊戲三角模式:迫害者,受害者,拯救者</h1>

這個心理學三角模式是美國著名心理學博士卡普曼(Kampmann)在多年的心理學研究中發現的,他認為在每一段關系中都會存在這三種角色。

這三種角色形成了一個穩定的三角模式,每個角色之間的轉變是互相的,角色不具有穩定性,如果細心觀察話,你會發現不是在所有時候你都扮演的同一個角色。

有時候你所扮演的角色并不是單一地針對社會他人而存在,也就是說角色的作用力還會反作用于自己,如果你沒有考慮過對自己的影響是,那麼你很容易的自讨苦吃。

在某一段關系中,你渴望有人來拯救自己,在另一段關系中你希望别人可以接受你的幫助,你想拯救他,在其他關系中你對别人或自己會造成一定傷害。

德國心理學家鮑文(Bowen)提出的人際關系中三角模式也是在此基礎上的延伸,他認為人際關系三角模式的存在可以壓制一個人的發展,對他施加一定的外部壓力。

如果正确地使用人際關系中的三角模式,就能為自己的發展創設更加有利的機遇,如果錯誤的利用,就容易導緻人際關系無法維持平衡,進而讓自己身陷囹圄。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="18">人際關系中三角模式的運用</h1>

1.身陷囹圄中如何利用三角模式來“脫險”

小的時候,我們與自己的朋友或家人發生沖突後,我們總會找一個人來評評理,看看誰對誰錯,因為在這段關系中兩個人都有理,勢均力敵的情況下,就很難“脫險”。

究竟誰對誰錯也不是關系中的這兩個人單一說辭可以決定的,

希望自己是受害者,他人是迫害者,這樣的話受害者就成了占理的一方,他們就能走出困境,在人際交往中這種現象也是極為常見的。

當你在這段關系中身陷囹圄時,不用太過于慌張,此時你需要找到一個拯救者,為你分擔關系中的張力,這個拯救者不一定是人也可以是物。即便是無法真正地解決問題,你在關系中承受着的壓力也能被分擔一部分,小時候的我們經常會在父母的争吵中左右為難,父母讓你評理就是在分擔兩個人的壓力。

還有一種常見的情況,為了拒絕親朋好友的熱情邀約,你可以說自己此時有工作要忙,于是這也構成了一種三角模式:工作,親友,你。

無論如何,在争執與關系中尋找平衡的話,就需要介入“第三者”,三角形的穩定性大家都有目共睹。

2.旁觀者視角:警惕三角模式中,自己被他人工具化

在前文說的父母的沖突中,孩子就成了一個工具,成為了一種外部環境的制約,然而不管是孩子做出什麼樣的選擇都會得罪另一方。

其實這還算比較正常,畢竟父母自身也知道這會讓孩子很為難,前文說的脫險也不是讓你找個替罪羊,而是讓你找關系的平衡點。

那麼有些人就會利用這種關系在外部環境中故意尋找制約你發展的事物,這種有意圖的制約就需要你多加防範,他們隻是在找一個工具讓自己步入正軌。

同時還不會考慮這個工具的死活,如果你不小心成為了别人的工具或者是被别人故意制約那麼對你的發展來說并不是好事。

然而有些人的制約并不是有意的,有些人的制約卻是故意的,所謂害人之心不可有,防人之心不可無,為了利益,人有時候會出乎意料陰暗。在職場中,這種制約最為常見,自私是人的天性,小心自己被他人工具化。

3.蝴蝶效應:三角模式的作用與反作用力

有的人會刻意地把一個人拉進一段關系中,然後以為這樣就可以達到自己的目的,他以為自己是拯救者,在拯救自己的命運,殊不知方式錯誤的話他就是在自作孽。

前文也提到了三角模式的三個角色并不是穩定的,它們可以互相轉化,很多時候人就是會被自以為是而中圈套。

在詐騙案中很多受害者都妄圖通過這種途徑來改變自己,面對天上掉餡餅的好事也不會多加深思熟慮,這正中了詐騙犯的下懷。

在所有的刑事案件中,每個迫害者都表現出了對現實的不滿,妄圖通過其他方式來拯救自己的命運,于是被害者成為了他們平衡自己與現實沖突的一種工具。

他們對被害者施加一定的壓力與影響,妄圖通過外界環境的改變來改變由于自身選擇與性格鑄就的命運,這種行為不僅标本不治,還會讓他們受到更多的懲罰。

是以在某些時候不要通過外部環境的改變來實作自身命運的轉變,這并不是可行的方式,自身與現實之間的沖突僅僅依靠三角模式的作用往往不會有改觀。

力的作用也是互相的,你作用于别人身上的壓力也在為你之後的結局作鋪墊,正如道家中的太極圖一樣,因與果循環不止,很多時候你就是自己的因可你仍不自知。

- The End -

作者 | 湯糜達

編輯 | 一粒米

第一心理主筆團 | 一群喜歡仰望星空的年輕人

參考資料:Moreland, R; Beach, S. (1992). Exposure effects in the classroom: The development of affinity among students. Journal of Experimental Social Psychology Volume 28, Issue 3, May 1992, Pages 255-276.

微信公衆号:第一心理