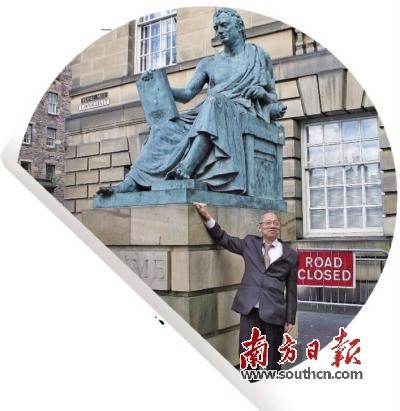

2007年,張華夏在愛丁堡與休谟雕像合影。陳曉平 攝

《自然科學的哲學》(張華夏譯)。

《物質系統論》(張華夏著)。

《自然辯證法講座》(張華夏執筆)。

在中國的自然辯證法、科學哲學和系統哲學領域,張華夏先生建樹頗豐。他有着嚴謹的治學态度、高尚的學人品格,以及博大的學術情懷和堅持不懈的學術精神。他曾在《我的哲學追求》中寫道:“生命不息、探求不止,一切名譽、地位、階段成就,都是短暫的,隻有不斷地探求真理本身,才是永存的東西!”

學海回眸

張華夏,1932年12月出生于廣東東莞,祖居東莞可園,父親張啟正是張敬修侄子張嘉谟之孫。1950年,就讀于中山大學經濟系,畢業後到華中工學院(現為華中科技大學)政治教研室教《中國現代史》課程。1955年考入複旦大學研究所學生班學習,導師是蘇聯專家、莫斯科大學哲學系的系主任柯斯切夫教授。1957年,張華夏從上海複旦大學哲學系研究所學生畢業。畢業後的張華夏再次回到華中工學院任教,曾任哲學教研室主任。這是張華夏哲學生涯的第一階段,主要從事哲學原理和自然辯證法的教學與研究。

上世紀60年代初,中國人民大學林萬和教授組織了“自然辯證法進修班”。在1962年,中國人民大學出版了《自然辯證法簡釋》,這二者對于當時的張華夏産生了深遠影響。1962年到1963年,張華夏參加進修班,整整一年的時間,他将恩格斯的《自然辯證法》一句一句地“啃下來”。

除了逐字逐句讀懂恩格斯的自然辯證法,張華夏認識到,自然辯證法主要就是關于物質運動形态及其發展機制的學說,在由賀麟、苗力田兩位教授的幫助下,張華夏補習了黑格爾的《邏輯學》《小邏輯》,這為張華夏今後進一步研究自然辯證法打下了紮實基礎。

受《自然辯證法簡釋》的影響和啟發,1974年,為滿足工農兵學員、教師,特别是老教授們學習恩格斯《自然辯證法》的需要,張華夏花費半年多時間編寫了《馬克思、恩格斯、列甯論自然辯證法》一書。該書内容來自《馬克思、恩格斯全集》和《列甯全集》,按照恩格斯《自然辯證法》目錄的次序,把不在《自然辯證法》中的其他自然辯證法、自然科學哲學問題的經典論述幾乎無遺漏地編輯進去。

在20世紀70年代,由張華夏執筆(署名華中工學院自然辯證法教研室)的《自然辯證法講座》(湖北人民出版社)以及其主編的《馬克思、恩格斯、列甯論自然辯證法》(華中工學院出版社)得以出版,全面總結了張華夏對馬克思、恩格斯和列甯著作的考據性研究。

張華夏回憶,他詳細了解了20世紀30年代蘇俄哲學教學體系以及20世紀50年代蘇聯哲學教學體系的形成過程,這對他系統認識馬克思主義哲學原理的教學體系的發展曆程有很大幫助。

此外,在這個階段張華夏還對數學與實體有着特别的興趣,是以也對數學哲學、數理邏輯、實體學、化學以及一般科學史的方法論做了不少研究,還曾發表多篇論文。

1977年10月,張華夏傳回中山大學哲學系任教,重新組建自然辯證法教研室并任教研室主任。同年12月,全國科學技術規劃會議召開。張華夏受于光遠的特别邀請,以中山大學自然辯證法學科代表的身份參加了會議。會議期間,還同時召開了全國自然辯證法規劃會議。這次會議制訂了《1978-1985年自然辯證法發展規劃綱要草案》,意味着國家更加重視自然辯證法的學習和研究,這為自然辯證法事業的發展及學科的建立開啟了新篇章。

張華夏的哲學生涯也随之進入第二階段。這一時期的張華夏謝絕了一切擔任行政職務的邀請或建議,全身心投入哲學研究和教學中去。

在這一階段,張華夏的主要研究方向有兩個:一個是自然哲學與系統哲學;另一個是科學哲學。

在自然哲學與系統哲學研究中,他運用系統思想和系統觀念建構新的自然哲學或自然觀念的體系。其間,他盡己所能最大程度搜集現存的系統哲學資料,并加以分析與整合,出版了《物質系統論》(浙江人民出版社)和《現代自然哲學與科學哲學》(中山大學出版社)等主要著作。

此外,張華夏還将20世紀科學的自然觀念界定為物質系統自組織層次演化觀,研究“物質系統”“系統自組織”“物質層次結構”“宇宙的演化”等相關内容,建立了自然辯證法的新體系。盡管在某些細節上,張華夏的論述可能存在經驗材料不足或思辨構想不夠,但在總體上,張華夏認為,這個理論結構比以物質運動形态及其轉化為中心的自然辯證法體系前進了一大步。

在科學哲學研究中,張華夏将它劃分為“科學探索”“科學結構”“科學文化”三個方面進行研究。利用他在第一階段自修得來的數理邏輯和分析哲學的知識,張華夏很快掌握了“邏輯經驗主義的科學哲學”“證僞主義的科學哲學”和“曆史學派的科學哲學”。在這一方面,張華夏翻譯了20世紀科學哲學創始人的兩本世界名著,即亨普爾的《自然科學的哲學》(三聯書店)和卡爾納普的《科學哲學導論》(中山大學出版社),他還為此寫了一本專著《綜合與創造》(廣東人民出版社)。

1988—1990年,張華夏在英國阿伯丁大學從事通路研究,任該校資深研究員。1988年,張華夏在不知道張相輪、關毓信也在翻譯邦格(Mario Bunge)的《科學唯物主義》的情況下,也翻譯了這本書,并為翻譯事宜緻信邦格,請他為譯本寫序言。

很快,張華夏便收到邦格所寫的譯本序言。但當時,上海譯文出版社已先行出版了張相輪、關毓信的譯本。于是,張華夏便将邦格所寫譯本序言和他對《科學唯物主義》的書評一起,投到《哲學研究》發表。

張華夏回憶,在序言中,最令他印象深刻的是邦格所追求的一個目标——建立一個精确的、系統的、科學的、動力論的、系統論的、實作論的、進化論的唯物論本體論。這在一定程度上為張華夏的哲學研究提供了新的啟發。

系統哲學、自然哲學、科學哲學這幾個領域的研究,使張華夏深感尋根問底的本體論哲學的重要性。于是,他從1993年開始,便傳回本體論哲學、認識論哲學和價值哲學的研究。張華夏也随之進入哲學生涯的第三個階段。

1997年,張華夏完成《實在與過程》一書,它的副标題是“對本體論哲學的探索與反思”,這是張華夏計劃寫作的哲學原理第一卷。在這本書最後一段,他寫道:“如果環境條件和本人的健康狀況容許我繼續研究和寫作,并有足夠的靈感的話,我很願意推出哲學原理第二卷,它是對認識論哲學的探索與反思,稱為多重真理觀。還可能有哲學原理第三卷,這就是對價值哲學和人本身的探索與反思,稱為多元價值說。”

此後,張華夏陸續著有《現代自然哲學與科學哲學》《現代科學與倫理世界——對道德哲學的探索與反思》《系統觀念與哲學探索——一種系統主義哲學體系的建構與批評》《道德哲學與經濟系統分析》《系統哲學三大定律》《科學的結構:後邏輯經驗主義的科學哲學探索》等書。

從中山大學退休後,張華夏仍然奮鬥在學術研究的前沿,曾任華南師範大學科學術學研學公共管理學院客座教授、山西大學科學技術哲學研究中心教授、中國系統科學研究會副會長、廣東省自然辯證法研究會副會長等,為中國自然辯證法的發展貢獻了畢生精力。

2019年11月18日,張華夏在廣州逝世,享年87歲。

學人簡介

張華夏先生出生于1932年。他早年畢業于中山大學經濟系和複旦大學哲學系,任教于華中工學院(現為華中科技大學),改革開放以後任教于中山大學哲學系,退休後為華南師範大學兼職教授。主要研究方向為科技哲學、複雜系統科學哲學和道德哲學等。在這些領域,其著作等身、建樹頗豐;特别是在前兩個領域,堪稱中國學界的領航者和創始者。

學人評價

張華夏是科學哲學專業委員會中最活躍的成員,他對學術的熱情使整個委員會的研究氛圍變得生動起來;張華夏在學術研究上追求體系化,真正做到求真、求善、求美全面發展。

——範岱年 中國自然辯證法研究會前會長

華夏先生主要研究方向為科技哲學、複雜系統科學哲學和道德哲學等。在這些領域,其著作等身、建樹頗豐;特别是在前兩個領域,堪稱中國學界的領航者和創始者。華夏先生是一位睿智豁達、笃學慎思、富有創見、勤奮多産的哲學家,他對哲學的愛好發自内心深處,以此安身立命。對他而言,哲學研究絕非隻是生存的手段,更主要的是其生存的方式。正因為此,他在有生之年,始終沒有放松研究工作,反而功效越來越高超,成果越來越豐碩;僅在退休(1996年)之後發表的專著就有七部之多,讓吾等後輩望塵莫及、望洋興歎。

——陳曉平 華南師範大學公共管理學院哲學所所長

張華夏教授是我國著名科學哲學家,80多歲仍在研究,做真學問,并好玩!先生做真學問,而願意主動進行讨論,沒有年齡大小之分,隻為真理而追求。

——吳國林 華南理工大學哲學與科技高等研究所所長

學人風采

現代科學技術與傳統儒家倫理

——對儒家倫理思想作科學哲學反思的幾個問題(節選)

文:張華夏

儒家天人觀與生态倫理學

儒家的天人合一宇宙觀和倫理觀,有它的落後的一面。它用“天道”解釋人倫,認為人倫是效法自然的産物。君臣上下之禮,是效法天地、山澤的高低之分;夫婦外内之别是效法陰陽二性的劃分;人類社會的法律刑罰,是效法自然界雷霆之震怒;仁義道德是效法自然界養育之恩。這就是孔子的“則天說”:“唯天為太,唯堯則之。”(《論語·泰伯》)漢代大儒董仲舒則将則天說發展為“天人感應”“天人合一”,即人則天,天則人。“人之血氣化天志而仁。人之德行,化天理而義。人之好惡,化天之溫情。人之喜怒,化天之寒暑。人之受命,化天之四時。”(《春秋繁露·為人者天》)這種天道人倫的道德連續體引導人們研究天道隻為人倫甚至隻為鞏固封建道德服務,大大妨礙了不以人們意志為轉移的自然界的研究。近代科學興起和工業社會的建立必定要批判儒家的這種天人觀,撇開自然界的第二性質(感性現象)和第三性質(善與美)來集中研究自然界的第一性質,發展出一套機械的自然觀,将科學技術轉化為生産力,最後轉化為第一生産力。由此大大增加人們的物質财富,使人類的生活福利比之農業社會提高了一個數量級。

但在這個過程中,科學技術也不知不覺地發生異化,發展成為一種費爾阿本德所說的“科學霸權主義”,以為科學可以決定一切、統治一切,解決一切問題,無須顧及自然界的物質循環、物質局限,也無須顧及倫理的限制。這種科學霸權主義反映在人與自然的關系上或天人關系上,有兩種基本的态度:(1)不承認或實際上不承認“人是自然界的一部分”而強調“人是自然界的主人”;不承認或實際上不承認人與自然要和諧協調的發展,而強調用科學技術征服自然、統治自然、使自然界成為人的奴隸。(2)隻承認人類這個物種的福利,不承認地球進化着的生命的幾百萬個物種的福利;隻承認人類自身的價值,不承認整個地球乃至整個自然界有它自身的不依賴于人的内在價值,因而對地球的存在與發展不承擔責任與義務。從根本上說,正是這種人類中心主義的自然觀念和人類利己主義的倫理思想導緻人為在破壞自然和毀滅自然的道路上愈走愈遠,導緻資源匮乏,能量枯竭,環境污染和全球性生态危機的到來。

20世紀末興起的生态科學及其相關的生态倫理全面反思了工業社會的天人觀和倫理學,提出了一種需要在21世紀廣為推行的觀念轉變。這就是承認自然界是一個整體,人隻是自然界的一個部分。人與自然界是整體與部分、父母與子女、家園與栖息者的關系,對于“天父”與“地母”,不是要去征服它而是要去保護它。這就是承認自然界以及整個生物圈有自身的價值,不但要維護人類的福利,而且也要維護生物圈的其他物種的福利,因為我們與它們有共同利益,同舟共濟。是以仁愛觀念應該推廣到自然環境,推廣到整個生命世界的基因庫,推廣到整個自然界。這也是與上節所說的自私的基因無沖突的,利己的基因會産生出利他主義與博愛。

這種新型的生态倫理哲學在某種意義上不但與我國古代道家的“冋歸自然”相一緻,而且也與儒家的天人合一觀念相吻合。這就是本文在第一節中所談到的新科學技術及其倫理結論會對工業社會對儒家倫理的批判進行一種重新批判。儒家天人合一論在它的諸多具體論述上,在它為封建倫理辯護的諸多方面根本上是錯誤的,但它的總體觀點要求我們以天為良師,以天為慈母,要愛護自然、效法自然的觀點都是合理的。

孔子說過“唯天下至誠,為能盡其性;能盡其性,則能盡人之性;能盡人之性,則能盡物之性;能盡物之性,則可以贊天地之化育;可以與天地參矣。”(《禮記·中庸》)這裡說的是天道與人倫相通。如果将贊天地之化育,解釋為了解、贊美和協助自然界之生生不息,生态系統之物質循環隻能保護不可破壞,以這樣的方式發揮人性,而成為天地大自然界的一部分。這就是一種生态哲學思想了。而孟子從他的天人協調出發更具體地談到環境保護的原則。孟子曰:“不違農時,谷不可勝食也。數罟不入池,龜鼈不可勝食也。斧斤以時入山林,材木不可勝用也。”(《孟子·梁惠王》)就是強調保護山林,保護水生動物資源,适應環境進行農業耕作。這是古代的環境倫理學。

更為重要的一點,在儒家的思想中還包含着要将仁愛的倫理推廣到自然界去的思想。孟子說的“親親而仁民,仁民而愛物(《孟子·盡心上》)”就包含這種思想,朱熹所說的“目前事事物物皆有至理,如一草一物,一禽一獸,皆有理;自家知得萬物均氣同體,見生不忍見死,聞聲不忍食肉,非其時不伐一木,不殺一獸,不殺胎,不妖夭,不覆巢,此便是和内外”(《朱子語類》卷十五)也包含這種思想。

(因篇幅限制,文章有删節)