上海國際童書展一年比一年熱鬧。

主筆/陳賽

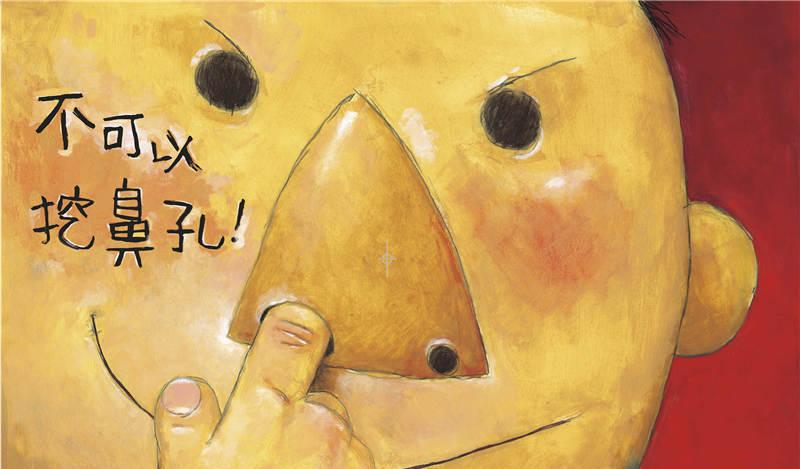

“大衛,不可以”系列繪本插圖

黑塞曾經在1930年的一篇文章《書的魔法》中說,無論技術如何進步,閱讀都會是一種永恒的人類渴求。“我們無須恐懼一個沒有書的未來。恰恰相反,對于娛樂與教育的某些需求越是通過其他的發明得以滿足,書越能赢回它的尊嚴與權威。”

他的話至少說對了一半。在中國,雖然成年人越來越不在乎自己的精神生活了,但在孩子的教育上卻一直不吝投入巨資。童書于是成了中國圖書市場最熱的一個闆塊,據稱現在有上千家出版機構在做童書。中産階層父母對于兒童閱讀充滿沖突的熱情,從書展亂糟糟的現場可見一斑:大人背着大包小包滿場掃“貨”,小朋友卻滞留在某個漫畫書的角落裡不肯走開;大人井然有序地買書、排長隊,熱切地想為孩子讨一個心愛作者的簽名,但你問問他們多久沒讀過自己曾經熱愛的作者了……

從2013年首屆童書展舉辦至今,随着中國童書市場的快速膨脹,書展主辦方邀請的嘉賓,從創作者、評論者到出版人,越來越大牌。今年的書展上,我基本是在不斷的奔波采訪中度過的,幾乎沒有時間逛一逛展台,看一看新出版的童書。

美國童書作家大衛·香農先生完全無法了解他在中國的人氣。在一場以他為主角的簽售活動中,因為現場過于喧嘩,驚動了商場的保安們全場出動,連上個廁所身後也要跟着六七個保安。當天晚上,香農先生得意洋洋地将自拍照發給妻子,妻子回複說:“回來以後,垃圾還是要扔的。”

美國童書作家大衛·香農

與《猜猜我有多愛你》《活了一百萬次的貓》一樣,他的“大衛,不可以”系列已經成了現代中國孩子必備的童年經典。他筆下那個5歲的大衛,小眼睛,短眉毛,鼻孔朝天,門牙漏風,一切孩子能闖的禍他都無知無畏地闖了——随心所欲地挖鼻孔,在牆壁上亂塗亂畫,頭戴鐵鍋敲得叮當亂響,光溜溜地在大街上跑……

并不是中國的父母對孩子的淘氣有什麼特别強大的容忍力,最好的童書作家不僅谙熟孩子的心理,更了解隐藏在暗處的大人。這套書真正的秘密在于,就像孩子在大衛的各種“不可以”中獲得打破禁忌的快感,父母們則在最後的那一聲“是的,我愛你”中得到愛的确證。

90歲的角野榮子女士是今年書展的另一位大明星,走到哪裡都有一大群粉絲追随。她的《魔女宅急便》經宮崎駿的同名動畫早已在中國家喻戶曉,講一個叫琪琪的小魔女,如何在一種魔法的幫助下,找到生活的勇氣與智慧。在長甯圖書館的一場演講中,角野女士提到自己童年時代經曆戰争,如何失去母親,與繼母一起生活,那些童年的孤獨、悲傷和陰暗,如何轉化為成長與創作的能量。

日本著名兒童文學作家角野榮子

她說自己年紀大了,不知道何時會離開,是以心中有一些更重要的事情要表達出來,于是創作了新書《隧道的森林》,講述一個勇敢的小女孩,在戰争年代,如何日日穿越一個可怖的森林隧道去上學的故事。

《隧道的森林》故事很動人,尤其是那種孤獨感,小女孩和逃兵的孤獨,寫得淡淡的,像天邊的雲,又深深入裡,像紮在心裡的刺。但我的心裡始終還有另外一根小刺紮着。我外婆如果還活着,跟角野榮子同歲,她曾經給我講過她小時候躲日本兵時的種種恐怖。書中小女孩伊子的父親當然是很溫柔很善良的父親,但誰知道他在中國做過些什麼呢?當然,他也是戰争的受害者,但同時也是施害者。人性的扭曲,可以同時是一個小女孩的好父親,又是另一個小女孩的惡魔嗎?而我放不下那根刺,是因為民族主義的偏狹,還是僅僅因為那場戰争裡有我外婆童年的恐懼與痛苦,當這些記憶都消失之後,一切其實都無所謂了呢?

是以,相比之下,我更喜歡凱蒂·克勞澤的溫柔可親,沒有一點兒著名作家的架子,更沒有盛氣淩人的翻譯在一邊護駕。我們在路上遇到,約了一個時間在展館的咖啡館見面,到了時間,她就一個人抱着書晃悠着來了。

克勞澤是比利時的國寶級童書作家,2010年曾獲得國際兒童文學最高獎——林格倫紀念獎,當年的競争者中包括英國桂冠作家昆汀·布萊克。她的授獎詞裡這樣寫道:“在她的世界裡,幻想與現實的大門總是敞開着,作品總是讓讀者感覺到内心最隐秘的東西,使那些遇到困難、低落或失望的人們從她的繪本中找到希望與力量。”

曾經有人寫過一篇長長的論文,試圖解釋為什麼克勞澤能夠在童書中探讨那麼嚴肅、深刻的主題,卻不失去孩子氣的一面。比如她筆下的死神是一個小女孩,她很輕很輕地走路,輕輕地敲門,害羞地靠近即将離世的人。

她還畫過一個獨自住在森林裡的女人,厭倦了自己,厭倦了她抓的魚,厭倦了窗前的椅子,厭倦了每年來一次的郵差,終于在一個突然醒來的夜晚,在難以忍受的孤獨中跳入了湖水,并在那裡發現了一個重生的契機。

《魔女宅急便》插圖

她最新在中國出版的是一套題為《爸爸和我》的小書,主角是一對奇怪的六足昆蟲父女——波卡和米娜。米娜就像所有的孩子一樣,調皮、活潑,對事物充滿熱情,會做一些你意想不到的事情。波卡是個溫和的單身爸爸,面對女兒常常有點手足無措,但在女兒需要他的時候,他總是在她的身邊。

這套小書很容易讓人想到加布裡埃爾·文森特的《艾特熊與賽娜鼠》。艾特是一隻高大的西伯利亞熊,賽娜是一隻穿紅鬥篷的灰色小老鼠,他們一起住在某個白雪覆寫的歐洲小鎮的一所破舊的老房子裡。

克勞澤承認這兩套書之間的關聯。最初正是艾特與賽娜之間那種純粹的善意深深打動了她,才有了她的波卡與米娜。英國心理學家唐納德·溫尼科特曾說:“愛是一種自我的投降,放下自己的需求與預設,為了更近、更仔細地傾聽另一個人的需求,尊重他的秘密,并給予最大限度的包容。”當然,凡是做過父母的人都知道,在日常生活無數沖突的細節中,維持這種善意與寬容并不容易。

“我相信,一個孩子被恰如其分地傾聽過、愛過、接納過,他們是可以很強大的。有些父母相信嚴厲的愛,認為嚴厲才能讓他們堅強起來,但我想這隻會讓他們更脆弱,不快樂。我覺得做一個快樂的人,比做一個強硬的人更重要。”

她說,這套小書是她的“消遣”之作。在一些相對沉重的主題(比如孤獨、死亡、身份、性别等)的創作間隔期,她想畫一些輕松的故事,關于一些很簡單的主題,比如購物、野餐、釣魚、看電影,描繪這些日常生活中小小瞬間裡的詩意與愉悅。

其實,她的書,無論主題是大是小,是深沉如死亡,還是輕淺如一個瞬間,都是在講人生最基本層面的東西,關于愛,關于悲傷,關于自然與人間的神奇,關于小小的生命如何在大大的世界裡獲得掌控生活的力量。

在波卡和米娜的世界裡,一切都小小的,小小的房間、小小的窗戶、小小的桌椅、小小的鍋碗瓢盆,連米娜的鞋子都帶着某種昆蟲性,仿佛随時會飛走。六足昆蟲國的居民們各個長相奇突,衣着打扮卻各有各的摩登入時。紅男綠女,悠然漫步城市街頭,吃飯、喝茶、看電影、逛博物館,你幾乎要懷疑,這個世界上是否真有一種這樣高度進化的昆蟲文明?

比利時著名童書作家克勞澤

克勞澤故意不畫波卡和米娜的嘴巴,隻靠眼睛和身體語言來傳遞各種微妙複雜的情感,這估計是她向前輩托芙·楊森緻敬的一種方式。當年,托芙·楊森畫《姆明谷》裡的小精靈就是沒有嘴巴,全靠眼神和動作來表達情感。

為什麼要以昆蟲為主角呢?是因為昆蟲脆弱的存在狀态像孩子嗎?

“不,”她說,“昆蟲一點都不弱小。如果你抓住一隻蟲子,拔掉它的細腿,它們的确很脆弱。如果有一天,人類真的把地球給毀了,存活下來的會是昆蟲,而不是人類。它們比我們強大得多。”

她拿出筆和紙,在紙上歪歪扭扭地畫了一隻像熊一樣的動物。她說,這叫水熊蟲,是世界上最小的昆蟲,小到隻有筆尖大小,但它幾乎能在地球上任何環境中生存。在動物世界裡,迄今為止,無論耐寒、抗熱,它都是冠軍。通過把身體的水分排出,它可以在零下200攝氏度的低溫到150攝氏度的高溫中生存。在太空裡也能存活好幾天。

我發現,當她談論樹木、昆蟲、水母的時候,那種求知欲是科學家式的。畫畫是她探究和了解這個世界的第一工具,每次看到一個她不認識的東西,她的第一反應就是畫下來,寫下它的名字,然後翻閱查找更多的資料。如果不是因為小時候患有聽力障礙,她大概會成為一名科學家。17歲那年,她第一次讀到波特小姐的傳記,她就知道自己也會成為一名圖畫書作者。

童書作家比阿特麗克斯·波特,這位早她100年出生的英國女性,是她創作中最重要的缪斯女神。她仰慕她的才華和勇氣、強烈的好奇心、對人生的務實态度,以及從日常生活的荒謬中尋找幽默感的能力。

很多女性畫畫,可以畫得很可愛、很甜蜜,就像社會期待于女性畫家的風格,但有一些女性,像波特小姐,她們的畫充滿了力量。波特的畫非常真實,她是以一種科學的精确度來描繪故事裡的動物、植物、花園和樹林,她筆下的動物必須在每一個細節上都是真實而精确的——不僅在個性和行為上真實,連解剖學上的構造都是完全精确的。但同時,她畫得又那麼美,美得令人歎息,就好像你可以走到畫裡,與畫中人坐在一起。“我小時候真的相信彼得兔就住在英格蘭,長大了就可以去探望它們。”

與波特小姐不同的是,克勞澤的人生中還有很大的一個領域是為神秘和未知辟出的,她覺得自己在精神上與古代那個萬物有靈的世界連接配接得更緊密。“在英國和瑞典,我們相信很多看不見的東西,比如仙女、妖精、精靈。冰島有一塊巨石,傳說中是仙女住的地方,到今天人們仍然會繞道而走。小時候,我父親經常告訴我,要給房子裡的妖精留一些吃的,否則他們就會搞些惡作劇整你。我就是這樣長大的。”

在她看來,這種人與自然的關系很美好,雖然不是真的,但誰在乎呢?

《小死神》插圖

“你知道嗎?科學家們研究發現,在森林裡,在我們肉眼看不到的地下,所有的樹木之間都通過綿延的根部連接配接在一起,它們中間有母樹,有子樹,彼此頻繁地交換訊息、交換養分。如果一棵樹生病了,别的樹會幫它療愈。如果一棵樹沒有照到光線,别的樹會讓出空間,幫它獲得光線。如果動物來吃一棵樹的葉子,别的樹會知道,分泌酸性物質,動物就不會再來吃……”

“我們如此傲慢,以為自己知道一切,其實我們真的不知道。今天的真理在100年後未必是真的。”

是以,她的哲學是:“不試圖去了解一切,或者掌握一切,因為神秘就聳立于我們的人生之上。最好習慣于此,并學會與之共處。”

事實上,她認為,無論内容,還是形式,一個故事要打動孩子,多少是需要魔法的。對她而言,魔法未必是上天入地,也可以是一片落葉,一朵花,一陣柔軟的風,是聽到有人在街上唱歌,是一個小嬰兒第一次深深地注視你的眼睛,是你的孩子第一次學會穩穩地騎在一輛自行車上。

她樂于向孩子呈現這些看似平淡無奇的日常生活裡的美、神秘與魔法,隻不過,在她的筆下,世界仿佛變得更松弛、更瑰麗,植物、動物甚至石頭,都是有靈魂的。在奇異的時空縫隙裡,還有一些小小的叫不出名字的精靈,他們有他們的語言、禮節和日常,通過這一切,她想告訴孩子,一切生命都是珍貴而神奇的,值得我們去愛惜與憐愛。

在《爸爸和我》中,我最喜歡的一集是米娜和波卡去釣魚,卻被大魚帶走,遇到了一位奇怪的夫人,邀請他們在一個日式風格的房間裡喝了青苔茶,吃了青苔蛋糕,然後騎着龍虱,戴着氧氣泡漫遊海底世界。這個故事充滿了一種溫柔、明麗的氣氛,像夏日午後的一個夢。在這個夢裡,一個父親和女兒在一起的分分秒秒都閃耀着歡愉和神秘之光。

在我們家鄉,小時候每到寒食節,家家戶戶都要吃青苔團子,如今突然在一對昆蟲父女的食譜中看到青苔蛋糕,不禁啞然失笑。克勞澤也對青苔團子悠然神往,她說她是在去日本之後才對青苔産生了濃厚的興趣。

龍虱也是一種神奇的昆蟲。她說自己小時候很怕這種蟲子,它們會帶着一個“氧氣罐”潛到水中深處覓食,當氧氣耗盡時,它們會停在水底植物的枝葉上,微微翹起後足,從鞘翅下面再擠出一個氣泡當“氧氣罐”。難道不是很像魔法嗎?

《爸爸和我》插圖

那位奇怪的夫人則讓人想起《千與千尋》中的湯婆婆。克勞澤喜歡宮崎駿,因為他的電影裡經常有這些令人費解的故事與角色,比如無面人,湯婆婆和錢婆婆也是,她們是雙胞胎,一個溫和可親,一個貪财吝啬,但她們的善惡之間并非黑白分明,而是你中有我。

她說,她從小就喜歡那些自己無法完全了解的故事,因為正是這些不可了解之處,長久地停留在我們的記憶裡,一再向我們發出邀請,邀請我們去觀察、去追尋、去想象,去努力解開謎底。

比如死亡,就是一件不容易讓人了解的事情,尤其對孩子而言。我的孩子小蟲4歲時,走在路上,看到地上的落葉,會問:“媽媽,這個葉子死了嗎?”有時候,他會學着一本書裡歐洲野貓死翹翹的樣子,歡快地宣布:“我死了,因為我老了。”有時候,他也會突然憂傷地問:“外婆住在天上什麼地方呢?”

克勞澤的《小死神》,有人讀了破口大罵,怎麼可以給孩子讀這麼可怕的故事?有人贊歎說,這個故事太美了,真正幫助了我的孩子。也有人說,啊,這個故事好可愛,好甜美。

對我來說,這本書中最令人動容的,是作者那種混雜着溫柔、憂傷與幽默的語調、節奏。她曾經說過,她并不刻意為孩子寫作,她之是以這樣寫、這樣畫,是因為這是她個人的語言。“毫無疑問,我對孩子有很濃厚的興趣。我愛他們的新鮮、随性、幽默,以及智慧。他們比很多躲在面具後頭忘了自己是誰的成年人要真實得多。”

但這種語言是如何形成的?

恐怕還要從她的童年說起。她童年時代的所有假期和周末都是在荷蘭澤蘭德省一個被稱為費勒(Veere)的小港口城市度過的,那裡有森林、湖泊、教堂,她父親喜歡種花,他們家的花園裡種了很多美麗的花。

在那裡,她有過非常幸福的時刻,也有過很艱難的瞬間。她的父親把對大自然的熱情遺傳給了她,他為她讀書,給她解釋樹、花、鳥,告訴她許多神奇的故事。但同時,他也是一個有暴力傾向的人。他曾經是英國皇家空軍的飛行員,退役後從商。“我父親希望我強大,他像養男孩一樣養大我,因為他知道我很敏感、很脆弱,總是在痛苦裡。我要戴眼鏡,戴助聽器,還戴着牙箍,說話也說不好,有時候我父親會突然爆發,我從來不知道為什麼,或者什麼時候會爆發。你做同樣一件事情,有時候他覺得很有趣,有時候卻會突然給你一個巴掌,而你完全不知道為什麼。”

一個給你生命、愛你的人,會這樣地傷害你,這在她的内心某個角落造成了永久性的傷口。這個傷口在她的《美杜莎媽媽》中有非常震撼人心的流露——一個曾經受過傷害的母親,希望最大限度地保護她的小女兒,以她自己未曾被保護的方式,但母愛終究意味着要學會放手。

在童年艱難的時刻,書本給了她避難所。她讀林格倫,讀波特小姐,讀《秘密花園》,在這些故事裡,她學會直面自己的恐懼、悲傷與困惑。就像小王子“馴化”狐狸一樣,她認為,閱讀是“馴化”恐懼的最好方式。“我越來越相信,當一本書讓你感到恐懼時,一定不是書本身,而是你自己内心的某些東西,讓你感到恐懼。同樣,當你在評判别人時,你其實是在評判你自己。”

在閱讀之外,她就畫畫。因為從小有聽力障礙,她到4歲才開始說話。現代助聽裝置雖然能幫她與常人一樣聽到聲音,但一旦取下,就無法辨識任何聲音及其來源。一個不能依仗聽力的孩子,必須通過身體語言、姿勢和表情來解讀一個人發出的信号。林格倫紀念獎的授獎詞裡說她是“線條與氣氛的大師”——她對角色的面部表情、姿勢或者氣氛的描摹極其精确。如身體小小的變動,擡高的眉毛,手指的微動,整個場景的氣氛就變了。讀者幾乎能感覺到圖像的呼吸與心跳。這顯然與她從小在靜默中養成的觀察力有關,這種觀察的習慣給予她一種與衆不同的打量世界的目光,以及對于人的脆弱之處的特殊同情。

童年中靜默的閱讀也一定深深地影響了她的語言,以至于她的作品永遠有一種寂靜的詩意,淡淡的憂傷,以及溫柔的幽默感。悲傷是生活的本質,但當悲傷變得難以忍受時,隻能依靠笑來化解。不是嘲笑别人,而是嘲笑自己,嘲笑生存的荒謬本身。是以,她的悲傷從來不會演變成絕望,而是總能絕處逢生。就像安娜在深夜跳入湖水,卻發現湖中的三個小島原來是三個年輕的巨人,他們為她開辟了走出孤獨、走向愛與陪伴的路。

《根孩》也一樣,一個離群索居的女人,無意間發現一個長得像樹根一樣的孩子正在哭泣。她收留了他,雖然他并不容易相處,因為她覺得他的問題太多了。她尤其痛恨他問她:“為什麼你總是一個人?”但漸漸地,他的問題讓她重新思考生命的意義。當根孩最終離開她後,她決定放下孤獨,重新回到人群,尋找新的生活。

克勞澤曾說過,她最喜歡的主題有兩個,一是黑暗,二是魔法。描摹黑暗,是為了展示出路。“沒有光,就不會有黑暗存在。同樣,沒有黑暗,也就不會有光存在。”

這個世界縱然布滿幽深黑暗的隧道,但隧道的盡頭總是有光,暗示着新的轉折與機會。

事實上,随着歲月流逝,她的書變得越來越明亮,有了更多的歡愉與幽默,而且書中的人物也越來越多。“小時候我很害怕人,因為我不信任他們。然後我開始長大,遇到很多了不起的大人,長大成人漸漸成了值得期待的事情。”

在波特小姐傳記的最後一頁,是波特小姐——一個農婦坐在樹下,很老,但健壯、質樸,像一個佛祖。“我看着她,想着等我到了生命的盡頭,我要像那個坐下樹下的老婦人,想着人生多美好。那是我人生最大的目标。”