《諸葛木牛流馬新考》

——破解流傳了1800年的古籍中的密碼

老木常青

2018年10月4日

史書中明确記載了諸葛亮在越秦嶺出祁山北伐中原的行動中使用木牛流馬做運輸工具,而文獻中對木牛流馬隻做了大略的文字描述,沒有相關圖示資料,至今木牛流馬究竟為何物并無定論。目前學界普遍認為是一種特制的獨輪木車,即在獨輪車的基礎上增加杠杆機構,使其可爬越台階。近年不少能工巧匠依此原理進行了大量有益嘗試,制作了多種樣式的仿制模型。筆者認為皆不得其要。

首先要判定諸葛為何要制木牛流馬?當時孔明軍屯漢中,兵出斜谷隻能經褒城至邵縣斜谷的470裡棧道,其皆為步道,車馬不能行。這褒斜古道筆者未能實地考察,但東嶽泰山卻有幸登臨。那登山步道是曆代官府專門為皇帝拜山所建的皇家禦道,由堅石雕砌,寬闊整齊,半途中有一處叫“回馬台”,導遊介紹:古人登山可乘馬至此處,人則下馬繼續向上,馬則原路牽回,因為上面的路馬不能行進了,褒斜古道始于公元前781年——771年周康王所建,多為木棧,後來漢順帝罷子午道,通褒斜道及至建興九年孔明第四次出祁山,以木牛運糧已有近百年,千年古道又近百年失修,路況自然不佳。秦嶺奇絕,由那與之一脈相承的西嶽華山可見一斑,華山也有步道,然而豈止牛馬不能行,人行其上皆不敢側目。筆者設想那數百裡的古棧道當時如“回馬台”之所定然不止一處。

《三國志》諸葛亮傳第五,松之注載:“孔明……提步卒數萬,長驅祁山,慨然有飲馬河洛之志。”古代作戰騎兵、戰車相對步兵占有絕對優勢,諸葛北伐既無騎兵,也無戰車,僅“提步卒”當是無奈。又載:“孔明起巴蜀之地,蹈一洲之士,方之大國其戰士人民,蓋有九分之一也。……諸葛丞相誠有匡佐之才,然處孤絕之地,戰士不滿五萬,自可閉關守險,君臣無事。……”是以說孔明甯造木牛流馬,而不修棧道自有苦衷。三國鼎立,蜀最弱小,孔明提輕兵而越險伐魏,是用奇兵突擊,以攻為守,并非搏命之旅,打得勝就打,打不勝就跑,即彰顯“漢賊不兩立,王業不偏安”的宗旨原則,也為踐行與吳聯合伐魏的盟諾。若公然興土木修棧道,必然驚敵,一旦道路暢通,北敵趁勢殺來,豈不自危。

2010年黃紅軍撰《中國傳統交通習俗》書中載文:“山地運輸多用牛馬馱隊,川滇的茶馬古道上的騾馬馱隊、川藏的牦牛馱隊小的有百頭,大馱幫牛超過萬頭,牛行緩慢,頭幫已歇息,尾幫還在原地,走兩三天尾幫才起步跟行。由甘肅南部夏河至四川松潘的大幫馱牛要走20多天。”《三國志》注載:“建興六年十一月,諸葛亮上言:‘……叟、青羌、散騎、武騎一千馀人,此皆數十年之内所糾合四方之精銳,非一州之所有……’”蜀軍擁有精銳千騎,其戰力、運力自不待言,馱牛馱馬又是蜀人生活勞動、坐賈行商的常用之旅,諸葛自然不缺運力,若馱隊可以行進,何須木牛流馬呢?是以孔明所用的木牛流馬必是可以行走在真牛活馬不能通行之道路上。而筆者檢視現今仿制的杠杆式輪車雖然可以爬越台階,但略顯笨拙,其機動能力比之真牛活馬相差甚遠,必定在牛馬駝隊不能通行的路徑上寸步難行,反之此等木牛流馬可行之路,馱牛馱馬必能暢行,是以可以判定孔明所用絕非此物。

試想當年孔明真為難了,即使今天開通時空隧道,也無合适裝備為蜀軍提供。若把智能全地形負重機器人傳送至褒斜道口,蜀軍也無法使用,因為沿路既無充電樁,又無加油站。其實蜀軍當年遇到的情況與現今美國海軍陸戰隊在阿富汗及叙利亞等中東戰場的情況一樣,再好的現代化裝備,在山地長時間野戰中,沒有持續動力的難題至今無解。

誰能想象,如此難題竟讓諸葛孔明就在1800年前找到了破解之法。木牛流馬之奇在多部史書中明确記載,不僅為當時古人稱奇,也令今天我輩為之歎絕。雖然由于時代科技水準的限制,孔明無法獲得現代的加工和材料技術支援,他所制的木牛流馬未能從根本上全面高效地解決運輸問題,《三國志》:“九年,亮複出祁山,以木牛運,糧盡退軍……十二年春亮悉大衆由斜谷出,以流馬運,……亮每患糧不繼,使己志不申,是以分兵屯田……”,但在一定程度上有效緩解了運輸之難,重要的是他找到了解決問題的正确技術路徑。

據《中國傳統交通習俗》書中記述:“山地運輸除馱隊外,還有轎伕、挑伕、背伕等,大的伕幫隊伍可長達一裡。按中國古代對運輸分類,《予乘四載》傳:所載者四,謂水乘舟、陸乘車、泥乘輴、山乘樏”輴也作橇,是沼澤泥地所乘工具(當年紅軍過草地時宜用橇)。即可乘人,也可載物資,可免行旅陷入泥沼。樏也做梮,以鐵如錐頭,長半寸,施之履下,以上山不磋跌也。梮也做轎,輿轎而隃嶺,隘路車也,今竹輿通肩輿為轎。就是南方山區常見的滑竿。挑伕在重慶叫棒棒,車站、碼頭、街邊随處可見,專事短途搬運服務。西藏墨脫的門巴族善背運,他們組成伕隊,集體行進,伕頭領呼号子,調節步伐快慢。1940年任乃強撰《康定導遊》記:背子(背伕)以漢源人為多,強壯者背負可勝一騾之量。

背伕使用背架:木制貨架高出頭部,下邊是一曲木,做成支架,上邊為貨架,下邊支架便于歇息,适宜爬坡下坎的山路。

那麼諸葛亮找到的正确技術路徑是什麼呢?這不僅關系史學疑案的破解,而且對現時科技也具重要意義。

《三國志》作者陳壽是孔明同時代的記史人,在他編纂的《諸葛氏集》中記錄了“木牛流馬法”。《三國志》中僅載集目錄二十四篇名。《諸葛集氏》至今無查。現今所見“木牛流馬法”僅現于宋人裴松之《三國志》注述中,共407字。從推理上說,這407字應為孔明親撰或參與者代記。後由陳壽收集,又以松之志注的形式流傳後世。其正确的技術路徑應展現在這407個文字中。雖幾經轉傳,或有偏誤,但大緻的技術方向應能展現。

筆者有幸在國家圖書館善本書閱覽室拜讀了宋刻本《三國志》裴松之注原版文本,将“木牛流馬法”407字敬錄如下:

“木牛者方腹曲頭一腳四足頭八領中舌著于腹載多而行少宜可大用不可小使特行者數十裡群行者二十裡也曲者為牛頭雙者為牛腳橫者為牛領轉者為牛足覆者為牛背方者為牛腹垂者為牛舌曲者為牛肋刻者為牛齒立者為牛角細者為牛鞅攝者為牛鞦軸牛仰雙轅人行六尺牛行四步載一歲糧日行二十裡而人不大勞流馬尺寸之數肋長三尺五寸廣三寸厚二寸二分左右同前軸孔分墨去頭四寸徑中二寸前腳孔分墨二寸去前軸孔四寸五分廣一寸前杠孔去前腳孔分墨二寸七分孔長二寸廣一寸後軸孔去前杠孔分墨一尺五分大小與前同後腳孔分墨去後軸孔三寸五分大小與前同後杠孔去後腳孔分墨二寸七分後載克去後杠孔分墨四寸五分前杠長一尺八寸廣二寸厚一寸五分後杠與等闆方囊二枚厚八分長二尺七寸高一尺六寸五分廣一尺六寸每枚受米二斛三鬥從上杠孔去肋下七寸前後同上杠孔去下杠孔分墨一尺三寸孔長一寸五分廣七分八孔同前後四腳廣二寸厚一寸五分形制如象靬長四寸徑面四寸三分孔徑中三腳杠長二尺一寸廣一寸五分厚一寸四分同杠耳”

407個字中的前132字描述了木牛的外觀特征,功能特性,由此可以判定:這是一種與人同步同行(人行六尺牛行四步),可以載重,但行速有限(載多而行少),由人力驅動,又十分省力(人不大勞)的負重步行裝置。可以簡稱“人力負重步行裝置”。這種裝置顯然符合當時蜀軍的需要。人力負重(不用牛馬,不用燃油和電力)步行(不用車載),這種裝置自然可以行進在車馬不能通行的道路上。

說木牛流馬是“人力負重裝置”在《三國志》中還有一證,注記:“……亮時在祁山,旌旗利器,守在險要,……時魏軍始陳,番兵适交,參佐鹹以賊衆強盛,非力不制,宜權停下兵一月,以并聲勢。……”這裡的“番兵适交”是孔明使用的特殊用兵方式,把所帶兵力分成批次,一部分駐防戰鬥,一部分潛回。由此可以保持士氣,完善補給,自然使潛回的士兵空身而去。接換的部隊可攜物資糧米而來。然而士兵負重行數百裡來到前線,已成疲兵,怎麼接換?是以孔明需用木牛流馬—“人力負重裝置”可以“人不大勞”,又能保持士氣和戰鬥力。

無獨有偶,一次大戰時法德對峙。法軍統領貝當将軍就是用此“番兵”之策,保持士氣,加強補給,以至德軍兵疲而敗,貝當一戰成名。貝當是否得了孔明啟迪也未可知。

那麼這種裝置用現代科技理論怎麼定義呢?

2014年7月5日美國《華爾街日報》網站報道:曾獲奧斯卡獎提名的好萊塢加西特效公司正在試圖打造“戰術攻擊輕便作戰服”(TALOS又稱“塔羅斯”)。這是美國特種作戰司令部今後4年制作新一代保護性盔甲計劃的第一步。目前這家特效公司正在試圖完成一項看似不可能完成的任務,打造一款鋼鐵俠風格的“戰袍”,用可以攜帶數百磅重物的靈活外骨骼盔甲來保護士兵的安全并提升他們的戰鬥力。主要設計醫用外骨骼的埃克索仿生學科技公司創始人之一的拉斯·安戈爾德說,動力是設計這款“戰袍”所遇到的最大難題。美國軍方向加拿大研究人員求助,以研發一款無動力驅動的外骨骼戰衣替代品。

看來還是美國人有見識,他們要研發的就是1800年前孔明所用的“木牛流馬”—現在稱無動力驅動的外骨骼裝置。簡稱人力外骨骼。

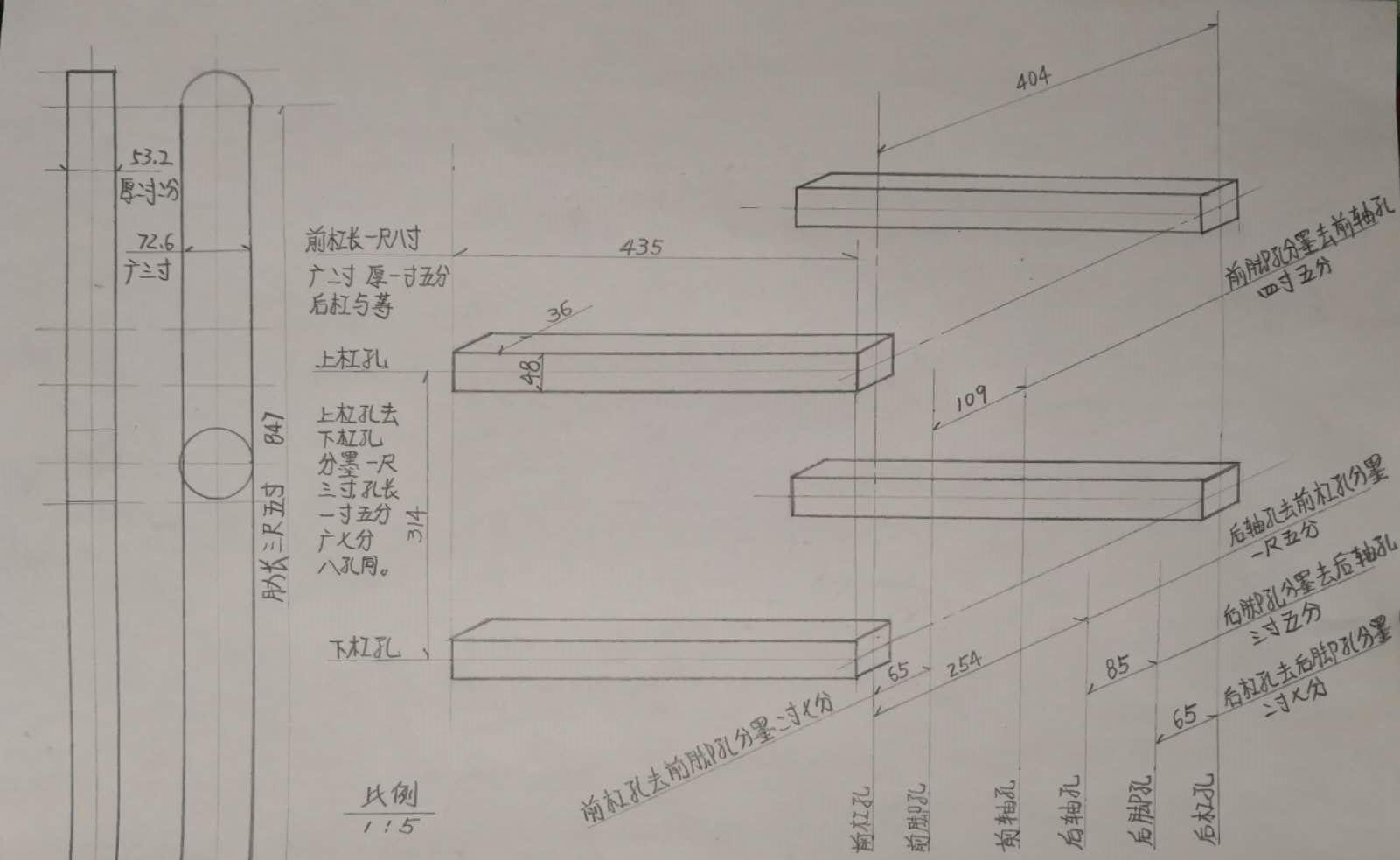

古籍中407個字後275字則是記述了該裝置的零件尺寸及相關位置的資料,筆者嚴格依照這些資料繪制了如下草圖:

圖一

文獻中記述的長度機關是古代所用的尺、寸、分,筆者按相關資料以1尺=242毫米的算法換成公制資料,以毫米為機關。為便于觀者,按比例繪成俯側視立體圖。由草圖中可以看到四根杠木形成一個方架結構,将每根杠兩端頭做榫,與兩側端闆(徑面)上八個孔卯(八孔同)相結合,可形成一個完整的架構結構,正應和“木牛者方腹”的描述。在文獻資料中最大尺度的是“肋長三尺五寸(847mm),廣三寸(72.6mm),厚二寸二分(53.2mm),左右同。”并在文獻前段文字中還有“曲者為牛肋”的描述。筆者認為“肋”在這裡不是指肋骨,“曲者為牛肋”也不是指彎曲的牛肋骨。在《辭海》中記:“肋”脅骨也。見說文參閱骈脅。“脅”亦作脇,兩膀也。按廣雅釋親:“膀、胠、胉,脅也。是脅為通名。膀、胠、胉其另稱也。”牛之兩膀當然是腿。《辭海》“脅”字有“脅驅”條:詩秦風小戎:“遊環脅驅”傳:“脅驅,慎駕具,是以止人也。”。“脅驅者,以一條皮,上系于衡,後系于轸,當服馬之脅。愛慎乘駕之具也。骖馬欲入,則此皮約之,是以止人也。”見圖二

圖二

這裡的“脅”指的是服馬的後腿(注:一車四馬,中間兩馬叫服馬,兩邊的馬叫骖馬。)“曲者為牛肋”,“曲”是“折曲”,即可以伸曲的雙腿,也是木牛流馬唯一可以伸曲的部件,試想将“方腹”置于上,将“肋”即“腿”裝置在“方腹”下方,就形成了一幅缺少上肢的外骨骼機構。“方腹”的内方尺寸剛好可容一個中等身材的人的軀幹,“腿”的長度也剛好與之相配。筆者依此方案尺寸草制了一幅木骨骼,由于筆者身材适中,竟能合身穿戴。在木架上挂了數公斤重物也能行走,身上并無壓力感。隻是軀幹和雙腿動作受限。俗話叫“闆腿”。

筆者設想在“方腹架”背後加裝傳統背伕所用的背架結構,便于載物。由于傳統背架高出頭部,仰立行進,是以應和了“牛仰雙轅,頭入領中”的描述。古人“車”的定義十分廣泛。轎稱輿也作車,滑竿稱竹輿、肩輿,又稱為隘路車,皇帝乘的辇也作車,故宮博物院所藏畫家閻立本的“步辇圖”,是唐太宗乘辇接見和親使臣祿東贊的情景畫,其中的辇,就由前後的宮女手擡。如今之擔架,但架面不是用布或網,而是一塊平闆。皇帝坐乘稱辇,常人使用古人稱挽車。拖運貨物時,重物放于闆上,下置圓木杠,推、拉、拖動而行。古人稱此為呆車。墨子·雜守載“……以轺車輪轱、廣十尺,轅長丈,為三隔,廣六尺,為闆箱長與轅等……”《辭海》:“轺:小車也,小車駕馬輕小之車也。小車居中一木曲而上者謂之辀。”“雜守”所記之“轅”顯然不是駕牛之轅,隻是轺車左右兩直木,合轸成方,并不向前出轸。是以古人把背架仰立而行,描述成“牛仰雙轅”就可以了解了。

背架有載托貨物的支撐結構,也應合了“後載克”的描述。為便于穿戴,在“肋”即“腿”下端裝一橫軸,軸上裝一木屐,用以踏腳。應和“雙者為牛腳”,以繩帶(靬長四寸,還應成對多組)相縛,木屐在軸上可旋轉運動,便于行進,應和“轉者為牛足”,這也是木牛流馬唯一可以旋轉的部件,但它并不是輪子。木屐底施之以梮釘,最少要前掌二枚,後掌二枚,并列而置,以防山行蹉跌。應和“一腳四足”。人腳與木屐相縛,即是“雙腳”,應和“雙者為牛腳”。兩對雙腳,前後相繼而行,則應和“前後四腳”。是以“木牛流馬”是人與外骨骼結合在一起時的合稱。見圖三

圖三

至此,筆者核對文獻中的407字,已有202字可以應和。

筆者自思,“闆腿”行進,定不是諸葛原作的效果,所剩205字定有玄機。是以,對205字反複研磨,結合試制工作,進行核對。又依原理用鋼材改進,參照古籍,爬行文字,曆時數年,終于參悟205字其中的秘要。打造成“銅腰鐵腿”——人力外骨骼負重步行裝置。目前做成兩幅,一輕一重。參數如下:

1、重型: 自重8公斤 負重32公斤

2、輕型: 自重3.3公斤 負重10公斤

注:負重資料為随機測試,未做破壞性極限試驗。

目前樣機由普通建築鋼材和家具鋼材做主材制成,若采用合金鋁或碳纖維合成材料做主材,其自重和負重比值将有大幅改善。

“銅腰鐵腿”是一種單人輔助負重工具。使用者若使用10公斤輕型負荷10公斤行走,則人體無負重壓力;若負荷20公斤,則僅有10公斤的負重壓力在人體上。

“銅腰鐵腿”可在路上行走,也可上下樓梯。行動靈便,無束縛感。能有效減輕或消除負重壓力。

該裝置對人體腰腿有支撐、減壓和保護作用。見視訊

視訊加載中...

2016年6月2日 美國“價值行走”新聞網站報道:

美國軍方正在為特種部隊研制“鋼鐵俠”戰衣,被命名為“戰術突擊輕型操作服”(TALOS)的這一計劃正在實施中,最終目标是在2018年造出一套原型操作服。

2016年11月2日 英國《每日郵報》網站報道:

美國陸軍将測試能賦予士兵超人力量的“鋼鐵俠”防彈液體盔甲。輕型戰術突擊作戰服(TALOS)将有效賦予穿戴者超級力量。并将在2018年進行測試。加雷思·麥金利教授研究“液體盔甲”技術已有11年,麥金利透露稱:TALOS是有寓意的,它是電影《傑遜王子戰群妖》裡青銅裝甲巨人的名字,陸軍的TALOS弱點是要麼必須随時攜帶液壓系統的沉重水泵,要麼攜帶大量沉重的電池。我們還沒有“鋼鐵俠”的電源。

(最初遇到的動力難題,此時仍未解決,加拿大人也沒幫上忙,TALOS看來要歇菜了。——老木常青)

2018年3月8日 美國《大衆機械》月刊網站報道:

美國陸軍正在研究重武器的一種攜帶方式——一款武器支架,它能夠承受一挺輕機槍的重量。位于馬裡蘭州阿伯丁試驗場的美國陸軍研究實驗所正在研發一款固定在腰部的武器支架,總重量為3.5磅(約合1.6千克),最重負重能力為27磅,相當于一挺M249槍或者一套防護裝具(重20磅)的重量。

(本來槍就夠重的,又增加一款支架,當然雙臂和肩背是減負了,就是把士兵的腰和雙腿給豁出去了。——老木常青)

中國古代先賢在1800年前進行的科技探索,其核心秘要在今天仍有着鮮活的生命。對于人類科技進步具有重要的曆史價值和現實意義,向先賢們緻敬。

筆者本文東拼西湊,漏洞百出,謬誤滿篇,唯不自知,但是精誠所至,直抒胸臆。煩請諸尊指點。不敢說抛磚引玉,隻當是招磚引拍吧。即便是鼻青臉腫,也别說什麼“新考”了,就算是娛樂大衆了。