隆陽區是雲南的省級曆史文化名城,曆史文化内涵的豐富是不言而喻的。揚名世界的清代著名伊斯蘭教學者馬注就出生和歸真在這裡。《辭海》是我國最具權威性的工具書巨著,上面就有馬注這個人物。

馬注(1640年—1711年)是用漢文譯著伊斯蘭教經典的開創者。自稱是穆罕默德45世後裔,元代著名政治家雲南平章政事賽典赤·贍思丁的15世孫。馬注自幼勤奮好學, 16歲中秀才,18歲在南明永曆帝小朝廷任職。南明政權瓦解清軍入滇後,他遂“辟隐教讀,筆耕自膳”,鑽研儒學和佛學。清康熙四年(1665年)寫成《經權集》《樗樵錄》兩部文集。康熙八年(1669年),因政治動亂,馬注離開保山上北京,開始學習阿拉伯文和波斯文,專攻伊斯蘭教經訓典籍,并與當時在京的伊斯蘭教學者切磋教義。回滇後,向教門弟子講授“心性之學”,從者日衆。

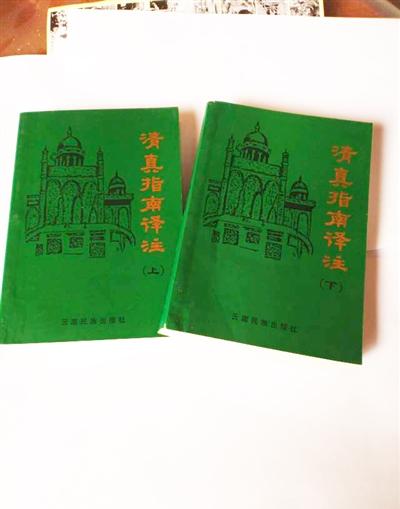

馬注曆經數年潛心研究伊斯蘭教義。康熙二十二年(1683年)将其研究成果撰成《清真指南》一書,呈朝廷以求皇帝禦覽,但未成功。康熙二十三年(1684年),他離開北京,道經各省進行考察,廣交各地經師,并設帳講學,所到之處,人稱“仲翁馬老師”,他還将《清真指南》稿本請各地名家指正。傳回家鄉後,進一步對《清真指南》進行修訂,使其更趨完善。

馬注是中國伊斯蘭教義思想體系的創立者之一。所撰《清真指南》内容宏富,“上窮造化,中盡修身,末言後世。天地之秘,性命之理,死生之說,罔不巨細畢備。内容涉及伊斯蘭教的曆史、教義、教法、哲學、天文、傳說等等。他用儒、佛、道三教的道理來诠釋《清真指南》,極大地豐富了該書内容。馬注曾數次把他的著作、家世和他對伊斯蘭教在整治世道人心、施行教化過程中可能發揮的作用等看法進呈康熙皇帝,目的是想憑借朝廷力量,推進伊斯蘭教在中國的傳播。雖未成功,因他的弘揚和努力,使伊斯蘭教在國内外的影響力大大超過了皇帝閱讀的影響力。中國回族中的許多成功有識之士,均是閱讀着《清真指南》事業有成的。

20世紀30年代,英國傳教士畢敬士得到了一張馬注墓的照片如獲至寶,後送到美國哈佛大學檔案館作為文物珍藏。但因為他沒有認真了解照片的出處,緻使照片在2006年2月出版的《中國穆斯林》雜志發表後造成了誤傳認為馬注墓是在巍山小圍埂。照片的擁有者馬世珍(保山昌甯人)贈送照片時在巍山宴旗廠中阿文學校任教(該學校原辦在保山城趙家街清真寺,是保山回民請大理納家營納潤章前來開辦的)。1942年5月4日保山城遭日機轟炸,學校搬到離城5公裡的西山腳易疇村續辦了兩年,後又遷至巍山宴旗廠,辦校先後培養出了無數的回族人才。

馬注是從巍山回保山看望家人時得病歸真葬于家鄉的。筆者在網上看到過這張照片,經仔細辨認,墓的周圍環境就是保山壩子北邊的某一處。又到保山城内太保山望城樓觀看也可确認。易疇村沙利斌吾梭是巍山小圍埂人,他也證明說他在家鄉從沒有聽說過巍山有馬注墓。筆者10年前曾到幾百年前就有回族居住的隆陽區楊柳鄉密松山采訪,看到兩冢百餘年前的回族古墓與馬注墓照片的規制相同。這足以說明照片上的馬注墓就是在保山。

2009年保山易疇村的回民找到我,說到馬注是該村人,并說在該村附近有他的墓。筆者即趕往調查。在離易疇村一裡地的馬家莊看到無封土、無标記,經易疇村人指點後才知曉的馬注墓,不禁感慨萬千。問何以認為此是馬注墓,答易疇村的回民每年開齋節都要到此地念經、走墳,已沿襲了無數代,即便“文革”期間回民在開齋節走墳的習俗被視為封建迷信的情況下,易疇村的回民也要半夜偷偷前來為這位老巴巴(回族中對品德高尚、知識淵博人的尊稱)念經。說到發現馬注墓,還得感謝易疇村的文化人丁紅軍和從巍山請來的年輕吾梭沙利斌。2009年易疇村回民拆除了老清真寺,重建新清真寺,建設費需80萬元左右,這對于僅有回民30來戶、190餘人的易疇村來說難度實在是太大了。于是易疇村回民想到借鑒外地回民建清真寺的做法,到全省各地回民中捐功德。因為有學者馬注的影響力,建清真寺得到了有關部門的支援和省内外學者的關注,對馬注《清真指南》頗有研究的雲南省伊協會長馬開賢,中國回族研究會暨雲南回族研究會會長、雲大博導高發元等學者得知此消息激動無比。墓建成後,隆陽區政協邀請省内外專家學者在保山召開了馬注文化研讨會。

來源:保山日報

原标題:滇西回族先哲馬注

編輯:都市時報一點關注 胡楠

稽核:祝小涵