上周第三季《我們的歌》,齊秦和張碧晨搭檔唱了小哥自己的經典作品《狼》,我在第一時間也理性、客觀的評價了對這首翻唱改編的看法。

有人說每一種版本都會有不同的味道,這幾乎就是一種說了等于沒說的廢話,但隻要抛開對歌手本人肉體或靈魂的純粹迷戀,以一個更高的角度看問題,那樣的話,就肯定會對某一個翻唱版本,會有更高的要求。

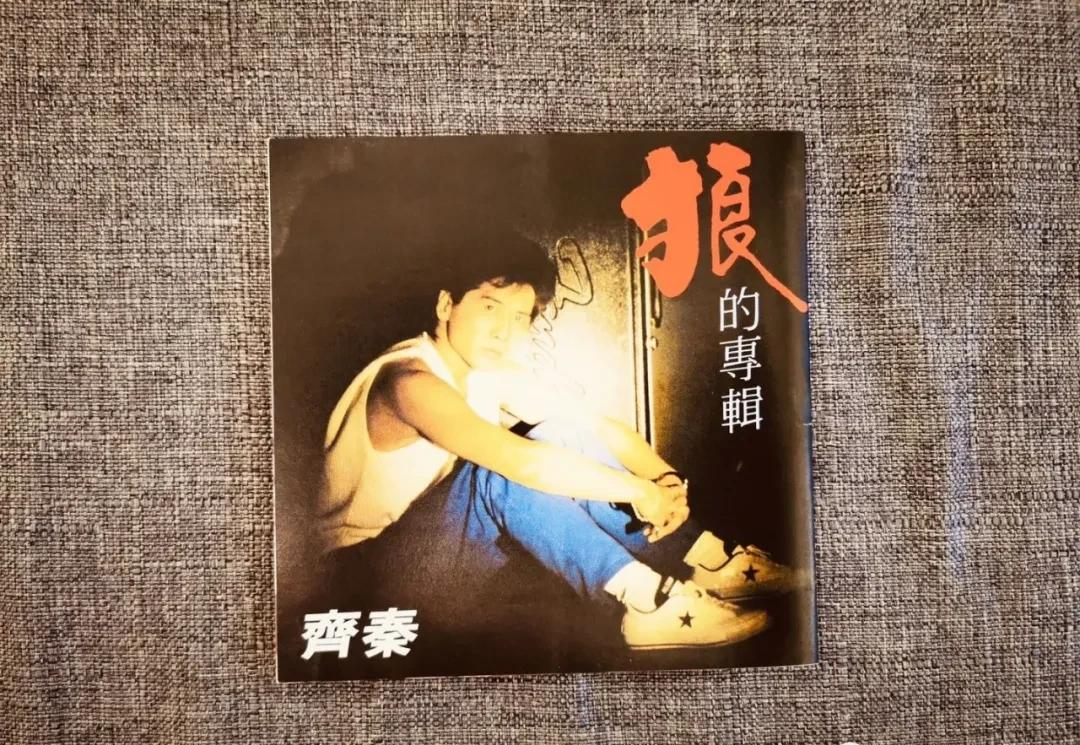

不說這些有的沒的,就說這首《狼》。《狼》是齊秦《狼的專輯》中的開場曲,也是奠定齊秦歌壇地位的一首歌曲。而且,這首歌曲對于齊秦來講,甚至不同于他同期更出圈的《大約在冬季》、《外面的世界》等作品,這首作品除了一首歌曲之外,它同樣是一個概念、一種創意和一個符号,至少在“虹”樂團之前,齊秦的形象和氣質,都被這首歌曲給定義了。

他,就是“狼”。

甚至可以說,齊秦在“上華國際”之前,可以用“狼”和“虹”,為他的兩段音樂生涯概括。60後、70後和部分80後,都是因為這兩段音樂生涯,開始知道齊秦這位歌手,感受到“狼”與“虹”的魅力。以及長發、搖滾、孤獨、叛逆這樣的形象,與标簽。

來自台灣地區的齊秦,當然在台灣也很火,但早期的他,明顯在大陸更火。在台灣地區,可能他是同期若幹歌手中的一位,但在大陸,齊秦在某段時期,幾乎是帶着某種流行文化标簽的偶像。

他的自彈自唱,他的長發披肩,他的憂郁聲線和眼神,以前作品主題的孤獨和迷惘,都是當時大陸流行音樂市場,獨一無二的存在。是以,很多年輕人都開始模仿起齊秦的造型,也因為齊秦而接觸吉他……

齊秦在大陸最早的走紅,離不開“國際文化交流音像”和“珠海華聲錄音帶”引進的《狼I》和《狼II》兩盤錄音帶。因為當時的國内音像公司,不能直接從台灣地區引進作品,是以這兩張專輯也曲折的從新加坡的“風格唱片”轉而引進。而“風格唱片”,也是齊秦所在的公司“綜一唱片”,當時在東南亞地區的代理商和合作方。

《狼I》和《狼II》這兩張引進版的所有歌曲,其實都精選自齊秦早期的四張專輯,分别就是《狼的專輯》、《出沒》、《冬雨》和《狼II》。

和崔健不把《新長征路上的搖滾》之前的專輯當專輯一樣,至少很多齊秦的歌迷,也不太願意把《又見溜溜的她》這張專輯當專輯,而更願意把齊秦的第二張專輯《狼的專輯》,當成他的第一張專輯。

《狼的專輯》最成功的一點,無疑就是“狼”這個概念,在當時台灣樂壇的一片莺歌燕語聲中,突然有一匹孤傲的狼從中殺出,想想就覺得很酷、很刺激。

《狼》這首歌曲的創作靈感,來自于台灣現代詩人紀弦1964年的作品《狼之獨步》,原作是“我乃曠野裡獨來獨往的一匹狼。不是先知,沒有半個字的歎息。而恒以數聲凄厲已極之長嗥,搖撼彼空無一物之天地,使天地戰栗如同發了瘧疾;并刮起涼風飒飒的,飒飒飒飒的:這就是一種過瘾。”

可以看出,齊秦後來的創作确實借鑒了紀弦詩作的意象,但從“來自北方”到追尋“美麗的草原”這一來一去,反倒讓作品有了無限的動态,整體格局似乎更高了。

值得一提的是,齊秦的這首《狼》,從創作的角度來講,也是完全保留了短詩的那種體裁,是以也打破了傳統的主副歌結構。尤其是副歌部分,絕對是反傳統的旋律譜寫,是以整首作品也是一氣呵成。不像流行歌,更像詩歌。

不過,這張專輯的作品,後來隻有《狼》這首歌,被選入了大陸版《狼I》和《狼II》兩張專輯。像《原來的我》、《太陽雨》和《不必勉強》等好歌,或者隻能通過别的途徑聽到,或者直到多年以後才被大陸歌迷聽到。

不說陳志遠編曲制作的《冬雨》專輯,即使和之後齊秦、周治平和黃大軍共同制作的《出沒》專輯相比,《狼的專輯》确實還算是一張相對稚嫩的專輯。

這種稚嫩也表現在專輯的選曲中,那就是風格跨度有些大,而不像後來的《狼II》專輯那樣,整張專輯的音樂風極其的統一。

這張專輯中的《原來的我》和《不必勉強》,都是改編自日語作品。前者的原作是恰克與飛鳥的《この戀おいらのかわまわり》,後者的原作是Off Course樂團小田和正創作的《オフコース時に愛は》。但不知道為什麼,在《狼的專輯》裡,沒有為《原來的我》曲作者署名,而《不必勉強》的曲作者則被署名為李柏。

除了兩首日文改編曲,《曾幾何時》是蔣三省作曲的作品,蔣三省也是台灣著名女歌手江玲的弟弟,後來緻力于音樂教育和兒童音樂的創作。

在這張專輯裡,齊秦創作的《異鄉遊子》、《歲月的休止符》都還是比較稚嫩的作品,我更喜歡的是《太陽雨》和《垭口》。不知道是不是因為《太陽雨》沒被《狼I》選中并引進,以至于當時張行的版本非常著名,快要成張行的代表作了。而《垭口》作為當時的B面第一首,也是很好的和A面第一首的《狼》作了彼此的呼應,算是“狼”這個意象的一個變奏,風格上更搖滾、更硬朗,“唱一首歌叫做生命,卻不知生命為何”,年輕時聽來覺得酷,現在聽來更多了哲學的意義。

《不必勉強》的詞作者是當時“綜一唱片”的助理陳佚名,他在這張專輯裡,還為齊秦作曲的《被遺忘的……》填了詞,而最後的《狂想》,也是陳佚名的作品。雖然歌曲寫的還不夠成熟,但已經可以看到後來《擁擠的樂園》、《放肆的情人》,甚至是《夏》和《六月》裡一些作品的影子。

不得不說,齊秦那時候的聲線可真是好。他可以在自己寫的《異鄉遊子》裡,把聲音壓的無比低,也可以在陳佚名的《狂想》裡,想唱多高就多高。

這張專輯和早期台灣流行音樂專輯一樣,沒有列出幕後的Credit,是以不知道樂手是誰,而制作人也隻寫了“綜一制作組”,可以想見當時的樂手和編曲老師,地位有多麼的卑微。不過,從聽感來講,這張專輯的制作和伴奏,應該分别還是來自于當時的“四巨頭”和其中的陳志遠老師。

最後,關于齊秦的《狼》,當時大陸的報紙評論,以及課堂上的國文老師,經常會對其中用到的量詞糾錯,那就是狼不應該用一匹,而應該是一條。但時過境遷,你要是現在唱“我是一條來自北方的狼”,反而有種怪怪的感覺,就像把“我是一隻魚”唱成“我是一條魚”,分分鐘就有了“人為刀俎,我為魚肉”的既視感那樣,很難受、很不适應。

時間一晃,已經三十多年過去了……