一束追光下,從惡霸地主黃世仁家逃出的喜兒,奔進荒山。跨溪水,俯身喝水;搖樹木,揀拾野果;扔石塊,擊退野獸。

大跳。旋轉。疾走。紮着紅頭繩的長辮散開了,紅衣綠褲褪色了,衣袖和褲腿破了,烏黑的頭發也變得灰白。

漫天風雪,虎嘯狼嚎。台上的喜兒旋進假山,出來的是“白毛女”,石鐘琴登場了。耳邊,響起朱逢博深情的領唱:“風雪漫天,喜兒在深山。懷念衆鄉親……”

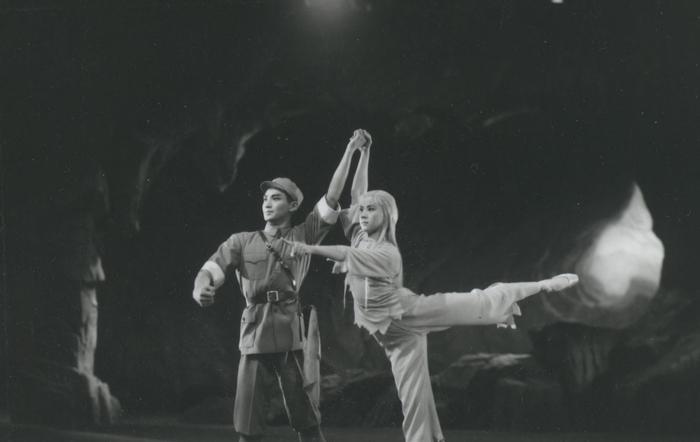

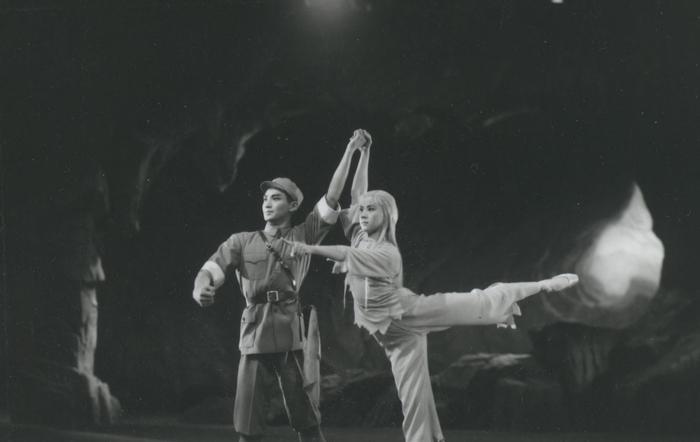

1973年1月26日晚,我觀看上海市舞蹈學校演出的芭蕾舞劇《白毛女》。那天登台的全是A角———茅惠芳飾喜兒,石鐘琴飾白毛女,淩桂明飾王大春,王國俊飾黃世仁,陳旭東飾穆仁智。

《白毛女》劇照

我第一次看影片《白毛女》是在1970年10月26日,日記寫着,“我到人民電影院(今國泰)去看電視實況轉播螢幕複制片《白毛女》。”影片是黑白的。

石鐘琴說,她第一次扮演白毛女是在1969年的廣州。一跳就是8年,她的名字與白毛女相系一生。

北風那個吹,雪花那個飄

1949年5月。剛迎來解放的上海人,在乍浦路一劇場,看到1945年誕生于延安的歌劇《白毛女》。據《第20軍第3次國内革命戰争戰史》記載:“軍文工團還組織了歌劇《白毛女》的對外公演。給上海人民留下了深刻的印象。”

扮演白毛女的陳榮蘭,後轉業上海人民滬劇團任黨支部書記,就是她催生了滬劇《蘆蕩火種》。她與演大春的朱仁、飾楊白勞的孔丹,都是從上海建承中學出去參加新四軍的學生。演出引起轟動并引出一插曲:著名演員藍馬看後找到曾同在中國旅行劇團演戲的軍文工團副團長葛鑫要求參軍。

也在1949年,看了歌劇《白毛女》後的上海人,在6月29日聽到了評彈新書《白毛女》。9年後的8月20日,又觀平劇《白毛女》。到1962年5月5日第3屆“上海之春”,聽到了交響樂《白毛女幻想序曲》。此時,芭蕾舞《白毛女》已在孕育中。

1962年的上海舞蹈學校,從教學到排練都參照蘇聯模式,芭蕾舞科(簡稱芭科)用瓦岡諾娃教學法。5歲就在俄僑索科爾斯基芭蕾舞學校學芭蕾的副校長胡蓉蓉,為探索芭蕾民族化的教材與教學,提出編排一段《白毛女》加入排練課。選取奶奶廟裡,喜兒遇不共戴天的黃世仁和狗腿子穆仁智的情節,把原來相遇改成“恨不得踏平奶奶廟”的追打。作曲請來曾在魯藝學習、時任兒藝副院長的嚴金萱。

這段獨幕喜劇被大家看好,胡蓉蓉和青年教師傅艾棣把它拓至近20分鐘。後又加戲為二場四景,成為時長30分鐘的小型芭蕾舞劇。在奶奶廟前加白毛女上山,後添與大春山洞相認等片段。“這便是上海第一個芭蕾舞劇的誕生。”(《上海文化藝術志》)

石鐘琴那時還是舞校四年級學生,回憶起《白毛女》的問世,“1964年提倡‘洋為中用’,創作自己的芭蕾舞。那時的《白毛女》,還是小型的。”

《白毛女》在1964年第5屆“上海之春”一亮相即獲好評。備受鼓舞的主創人員,把它從小型舞劇推向中型。石鐘琴說:“1965年,《白毛女》發展成中型芭蕾舞劇,共有6場。我跳‘大紅棗’和‘紅纓槍’。”

1973年的節目單

1965年5月17日,在肇嘉浜路1111号徐彙劇場(今美羅城)再露面的《白毛女》,已是“序幕+七場”的大型芭蕾舞劇,架構基本定型。由蔡國英、餘慶雲扮喜兒,顧毓美、徐珏扮白毛女,淩桂明、史鐘麟扮王大春,教員董錫麟演楊白勞。編導林泱泱與芭科五六年級學生跳群舞。

排大型舞劇時,上海人藝院長黃佐臨任藝術指導。石鐘琴記得,黃導将楊白勞喝鹽鹵自盡改為與逼債的黃世仁、穆仁智拼死反抗被打死,突出了農民反抗性形象,更加出彩的一筆是從喜兒到白毛女的發色之變。

“整部舞劇的白毛女由四位女演員共同完成,分别扮演喜兒、黑毛女、灰毛女和白毛女。喜兒逃入深山,經曆春夏秋冬,黑發變灰發,最後在漫天大雪中,全部變成了白發。”石鐘琴說:“大家都覺得非常好,帶有一種革命的浪漫主義色彩。”

《白毛女》由此轟動全國。《上海文化藝術志》評論:“該劇是将芭蕾藝術與中國人民革命鬥争生活相結合的嘗試。”“并從平劇和中國民間舞中吸取動作與芭蕾舞技、技巧相糅合。舞劇不僅用廣為傳唱的歌劇音樂作為音樂主題,還把人聲伴唱引進芭蕾表演而使歌舞結合,使芭蕾有濃郁的民族風格,是創作上的重大突破。”

1966年,《白毛女》走出上海,4月30日在北京公演。翌年,“4月24日中共中央主席毛澤東在北京看了市舞校《白》劇的演出,說:‘《白毛女》好!’”(《上海文化藝術志》)

石門一路333号,夢開始的地方

我們前去石鐘琴家采訪時,她客氣地讓我們坐沙發,她自己端過一把木椅,椅有半圓形靠背,她說腰不好,要坐硬的,順手拿過靠墊,墊在腰後。

1960年,15歲的她讀高一。家住石門一路279号,到新閘路五四中學上學,來回路過石門一路333号。她發現這裡熱鬧,進出人多,感到好奇,裡面正是上海滬劇院和上海合唱團。

學生時代的石鐘琴

一天,石鐘琴見333号門口貼通告:舞蹈學校招生。她本就歡喜跳舞唱歌,那時跳的多是革命舞。她一個人走進了333号,一片青青的草地,幾棵綻放的白玉蘭,她在一幢洋房的底樓等候考試。

“考試就是拉韌帶,量腿的長度與身體比例,手的長度與身體比例。還要手指并攏,彈跳,做些動作,看看肌肉。”石鐘琴比畫着,繼續回憶:“經過初試、複試,回去還是照樣讀書。發通知到學校教務處。我被錄取在芭蕾舞科。高一隻讀了一會兒。”

石鐘琴在家排老三,上有哥姐。家裡不知她去報考,石鐘琴說:“隻要自己歡喜,父母沒有意見。”她笑着補了句:“家裡孩子多。”

1960年3月18日,上海市舞蹈學校在石門一路333号成立,“上海舞蹈人才的培養實作正規化、專業化”(《上海通志》)。學校設芭科和民族舞科專業,60屆首屆共3個班,每班10到12名學生。春季班3月開學,秋季又招2個班,到1966年一起畢業。石鐘琴同跳喜兒的茅惠芳為第一屆同學。在延安當過西北文工團黨支部書記的李慕琳任校長,胡蓉蓉為副校長兼芭科主任。

石鐘琴說,“那時,芭蕾舞少見,沒接觸過。學生年齡偏大。”當時,入學年齡14至17歲,淩桂明入學已17歲。一直到20世紀80年代,入學年齡才提前至男生10到11歲,女生9至10歲。

入學時說學制三年,後改六年。那時,學校在虹橋路造校舍,石鐘琴和同學們常從石門一路走到虹橋路參加勞動。在石門路上課兩年後,1962年學校搬至虹橋路1674号。

上海是西方芭蕾進入中國的第一站。1926年3月,莫斯科國家劇院舞劇團在卡爾登大戲院(今長江劇場)演出《吉賽兒》《葛蓓利娅》等。10年後,俄僑索科爾斯基辦校教芭蕾。1940年,俄僑成立芭蕾舞團公演《天鵝湖》《魚美人》和《胡桃夾子》等,使芭蕾在上海生根開花。

學芭蕾舞艱苦單調。老師有胡蓉蓉、北京舞蹈學校畢業生等。石鐘琴不會忘記,“上課壓腿、拉韌帶、練毯子功。低年級基本訓練,每天兩節課。還開排練課。學芭蕾的,還要學習外國民間舞。”

石鐘琴練功照

此外,還要觀摩話劇、平劇等。石鐘琴說,能出去看戲非常高興,有利于提高藝術感悟和表達,尤其是看同行演出,如斯圖加特的《奧涅金》。他們看國外舞團演出坐第一二排,因還有獻花任務。

1966年,石鐘琴畢業了。芭科彙報演出《天鵝湖》第2幕,學生演白天鵝,老師演王子托舉;或老師演白天鵝,學生演王子。芭蕾舞裙照書上樣子做,料子到香港買。

1969年,她成了第三個白毛女

1969年,《白毛女》在“廣交會”演出,當時很多外事活動都需要文藝演出作為接待方式。外賓聽不懂其他戲曲,看芭蕾舞是一目了然。

舞蹈演員按資質、水準定為跳群舞、領舞和獨舞,而當時很看重家庭成分。石鐘琴家是開藥房的,非工農兵,隻能跳群舞。到《白毛女》成大型舞,從黑發變到白發由四人跳展現,她才跳上獨舞,演“灰毛女”,時長1分鐘多一點。不管怎樣,她心裡開心。

跳群舞“紅纓槍”

後來終于跳上了“白毛女”。那一年,她24歲了。這年紀在今天面臨轉業,而那時對她是事業和人生一個來之不易的開始。

為演好戲,劇組下鄉體驗生活。石鐘琴說,“趴在地上摘棉花,與農民一起勞動生活,對塑造人物有幫助。還去了紗廠和部隊。看田華演的電影《白毛女》,到90年代才見到田華、王昆。演人物要有表演技巧,請上戲老師上表演課。”

長在紅旗下的石鐘琴,慢慢融入角色,漸漸找到了感覺。天天排練,自己要掌握好體力。此外,苦練高難度動作:第6場從奶奶廟神台跳下,旋轉,單腳上下32次。第7場山洞裡遇大春,跳高難度的“格拉芙”帶小轉。

舞鞋是學校師傅從北京學回來做的。皮底,鞋頭是一層布塗一層膠而成。鞋小又硬,不像現在那種柔軟有彈性,穿着腳疼,勒出了鞋痕。石鐘琴說,“随身帶棉花、紗布、膠布。貼好腳指頭,破了塗紫藥水。”

跳舞消耗大,發巧克力加營養。演群舞的,一場可拿6塊巧克力,而石鐘琴獨舞跳主角,隻有2塊。就這樣,石鐘琴跳了幾百場,二十幾個“白毛女”曾跟她學。

美麗的芭蕾外交

1972年,對石鐘琴而言是不平凡的一年。

元旦,由桑弧導演、沈西林攝影的11本彩色舞劇電影《白毛女》收官,春節全國公映。影片制作13個月,為樣闆戲電影中拍攝時間最長的。拍第八場花了8個月,改3次,其中之一改片中的“太陽”。石鐘琴記得,那是因為說升起的太陽紅得不透。她家客廳的大幅照片,就是第八場楊各莊慶翻身解放,那輪紅日,紅得好像個鹹鴨蛋黃。

石鐘琴說:“電影傳播廣。放幾百場影響力大。”很多粉絲想看演員,她那時住團,粉絲見不着,消息靈通的,看不到“白毛女”就跑到南京西路吳江路口的春江百貨商店,看“白毛女”的姆媽,她媽媽在那裡上班。

那年另一大事是出訪尚未邦交正常化的日本36天,被稱為“芭蕾外交”。說着,石鐘琴找了本書來,翻一篇文章給我看,寫日本人對《白毛女》的喜愛。

7月9日晚22點,周恩來總理在北京前門飯店接見第二天赴日的中國上海舞劇團。他說:你們還是按民間外交方式做。通過演出通路,進一步加強中日兩國人民和文藝界友誼,促進中日友好。早日恢複中日邦交是兩國人民共同願望,對日本人民要廣泛接觸,争取人民外交的新勝利。他沒透露兩個月後日本首相将破冰來華。

受到周總理接見

到東京第二天,舞劇團到松山芭蕾舞團練功。該團是第一個把《白毛女》改成芭蕾舞的,1955年2月12日便在東京日比谷公會堂上演。為了接待中國團隊,從團長到主要演員,熱情送茶送毛巾。有許多志願者來做保衛工作,有的甚至放棄工作來當志願者。新大谷飯店送來208隻自己做的粽子,因為舞劇團有208人。也碰到日本右翼分子搗亂,大喇叭宣傳車半夜到飯店門口騷擾。石鐘琴說,“松山芭蕾舞團的演員化好妝,時刻準備替身上場。”

在日本演出的石鐘琴

舞劇團展開民間外交,用足尖說話。他們與松山芭團、齒輪座劇團聯歡,并走進關西地區等。到三井化工廠、日立造船廠,下農村到山梨縣等。演出空隙,演員為保衛人員送畫冊飲料,還特意把側門拉開一道縫,讓他們能一窺究竟。

石鐘琴說團長孫平化是個日本通:“會見朋友,舉辦酒會,财相、政要都來。雖還沒建交,但都來看演出。這個藝術團體,與到其他國家不一樣。”

通産大臣中曾根雖沒參加7月12日歡迎酒會,卻出現在當地報紙和新華社報道裡。北京來電問随團上海電視台記者怎麼沒拍他鏡頭。原來,他參加其他活動沒來,又感到缺席不好,要報社加了他的名字。其實,這是個信号。

訪日活動

8月15日上午,田中首相在帝國飯店接見孫平化。會見的房間不大,來了200多記者。8月16日,1000多人在羽田機場歡送,給一個文藝團體國賓待遇。這是前一天晚上在歡送酒會上定的,國務相三木武夫打電話讓機場落實。

石鐘琴說:“去是從上海坐火車到廣州,再到香港坐飛機去日本。回來直飛。日航包機首航,虹橋機場幾千人歡迎。”按原計劃,訪日後經港回滬。日方提出:不要再繞道香港,日本包機直接送上海。建議得到中方響應。8月16日,兩架日本包機降臨上海虹橋機場,開中日航線破冰之先。

就在石鐘琴和《白毛女》劇組回滬一個多月後的9月25日,日本首相田中角榮訪華。27日晚,毛澤東會見田中角榮。29日,中日簽署《聯合聲明》宣布:1972年9月29日起建立外交關系。

1978年,石鐘琴當選五屆全國人大常委會委員。翌年,以上海市舞蹈學校原《白毛女》劇組組成上海芭蕾舞團。

“之前很少跳古典芭蕾,到三十六七歲才跳,體重由120斤減到100斤。”石鐘琴後來還演了《阿裡巴巴與四十大盜》《雷雨》等。

退休後任教的石鐘琴(中)

1994年,芭蕾舞劇《白毛女》獲“中華民族20世紀經典作品”。1997年,石鐘琴退休,到遠東芭蕾舞藝術學校任教10年。她合上記錄她芭蕾生涯一張張照片的影集,心滿意足地說:“人生最好的時候,我跳了白毛女。”

(本文照片由石鐘琴珍藏、作者翻拍。題圖為芭蕾電影《白毛女》劇照)

欄目主編:黃玮 文字編輯:許雲倩