中華鲎(hòu)是一種非常古老的海洋節肢動物,早在4.75億年前的奧陶紀就已經存在,有“海洋活化石”之稱。

在上世紀70年代,中華鲎曾廣泛分布于中國的東南沿海,資源量非常豐富,占世界資源總量的95%以上。中華鲎的血液具有重要的醫學價值,各地的非法捕撈現象日益猖獗,中華鲎也是以陷入了巨大的生存危機。

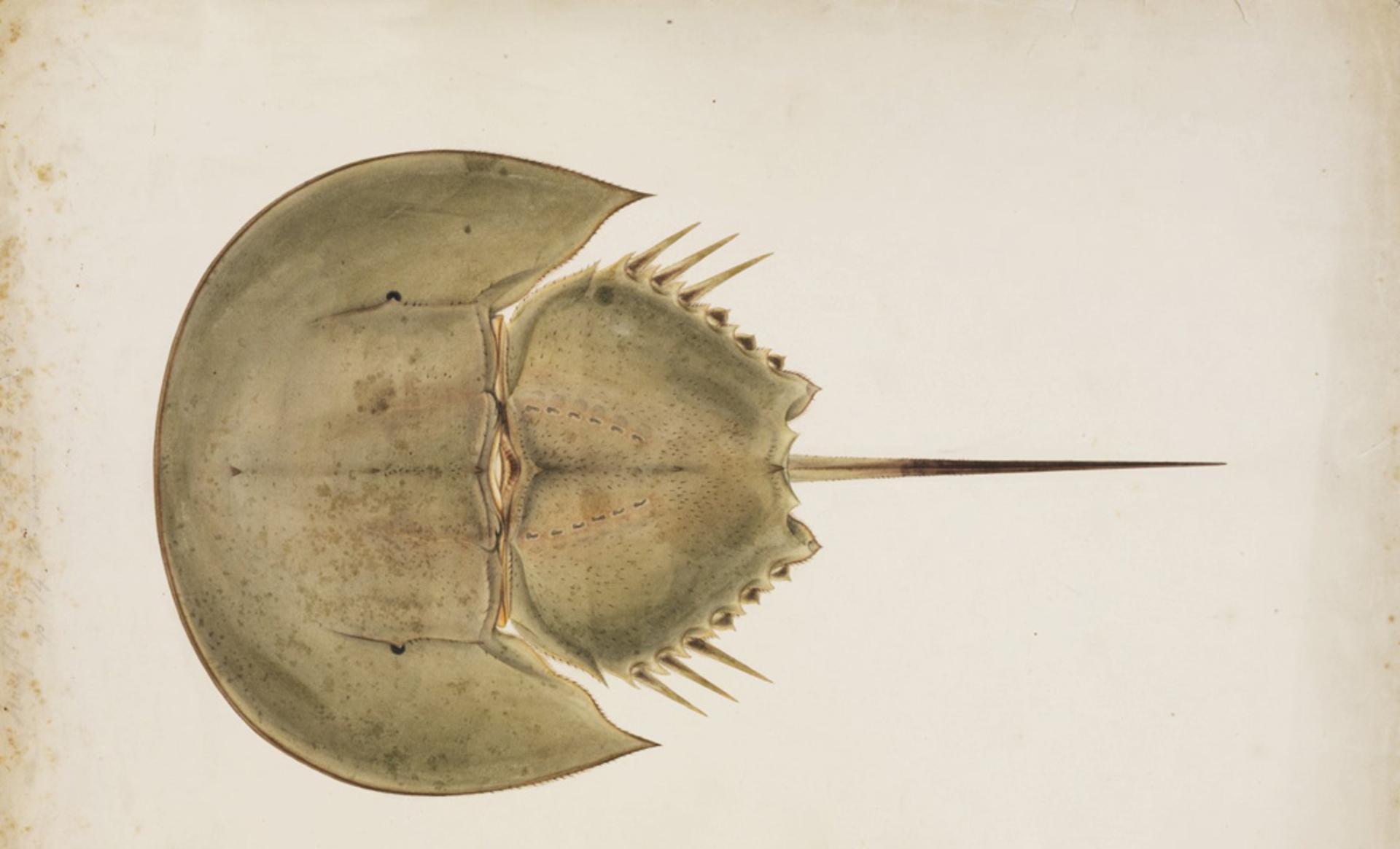

中華鲎(學名:Tachypleus tridentatus)

如今,在珠江口以北已經很難再見到上岸産卵的中華鲎了。在台灣的西海岸,中華鲎已經區域性滅絕,目前隻有金門島有少量的幼齡中華鲎幸存;在福建的平潭,中華鲎的數量也從上世紀50年代的日産1000對下降到了2002年的日産4對,目前的數量還在持續減少。

不可否認,生态環境的破壞和猖獗的非法捕撈已經将中華鲎的生存推到了一個生死攸關的轉折點,人工繁殖與養殖或将成為這一物種最後的“救命稻草”。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">中華鲎的“血案”</h1>

在被列入國家重點保護動物之前,中華鲎還曾是華南地區餐桌上的常見美食,帶卵的雌性中華鲎尤其受歡迎。由于長期的過度開發,中華鲎的野生資源逐漸走向了枯竭,廣東、福建、廣西等省将其列為了省級重點保護動物,但是非法偷捕的現象依然時有發生。

全球僅存4種鲎,中華鲎主要分布在中國東南沿海

和其他的節肢動物有所不同,中華鲎的壽命很長,生長速度非常緩慢,發育到性成熟至少要13年的時間——這也就意味着,一旦中華鲎遭到了過度捕撈,種群資源就需要很長的時間才能恢複。而中華鲎之是以會遭到過度捕撈,很大一部分原因就是因為其血液的醫學價值。

鲎血液的提取

在過去的40年裡,科學家先後在鲎的血液中發現了50多種生理活性物質,開發潛力巨大。值得一提的是,鲎血液中的變形細胞還能與革蘭氏陰性菌的毒素産生黏連作用,據此制成的鲎試劑具有極高的靈敏度,在醫學上應用非常廣泛。

目前,全球的鲎試劑主要從中華鲎和美洲鲎的血液中提取,這兩種鲎也是以成了争相捕撈的對象。事實上,随着監管部門的介入和執法力度的加強,大多數漁民都會将誤捕的中華鲎放回大海——真正要命的是那些“利益相關”的非法走私者。再加上栖息地的退化、環境的污染,中華鲎的生存現狀已經不容樂觀。

比如在2002~2009年的短短7年時間裡,香港的中華鲎減少了90%以上。2012年的調查顯示,香港地區的後海灣和東湧灣還有少量的幼年中華鲎幸存,但局部滅絕的可能性很高。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">北部灣:中華鲎最後的“庇護所”?</h1>

國内的研究團隊曾對中華鲎的資源現狀進行過摸底調查,結果發現北部灣地區是中華鲎最理想的栖息地,現存的數量也最多,甚至可以說是中華鲎在地球上的最後一片“淨土”。

然而,即便是環境适宜的北部灣,中華鲎的數量也已經大幅減少。在上世紀90年代,每年大約有60萬對中華鲎在繁殖季節上岸産卵,到了2010年,前來産卵的中華鲎親本隻剩下30萬對,幾乎損失了一半的繁殖群體。

産卵繁殖的中華鲎

2015年,北部灣地區有30多個鄉鎮和村莊的居民接受了調查采訪,受訪者人數多達400名,其中既包括傳統的漁民,也包括普通居民。調查結果顯示,當地有95%的受訪者認為北部灣海域的中華鲎數量比之前明顯減少了。

有很多老漁民指出,從2011到2016年,每天最多隻能看到30隻中華鲎,最少的時候一隻都見不到。而在上世紀90年代,當地平均每天捕獲的中華鲎至少也有50隻,最多的時候一次就能捕撈上千隻。這些迹象都表明,即便在“大學營”,中華鲎的資源也依然發生了嚴重衰退。

2019年,世界自然保護聯盟(IUCN)正式将中華鲎的生存狀态定為“瀕危”,而在此之前,該物種的生存狀态則為“資料缺乏”,這也表明人們對中華鲎的關注度有了很大提升,民間的保護意願也随之強烈起來。

中華鲎被IUCN定為“瀕危”物種

而在另一方面,中華鲎作為一種傳統的“野味”卻受到了某些消費者的“強烈擁護”。在越南、泰國、馬來西亞以及中國的華南地區,中華鲎曾非常受歡迎,被認為是能夠提高人體免疫力的“道地海鮮”。

統計資料顯示,在廣西沿海的海鮮餐廳中,一隻2~3公斤的中華鲎價格在2018年時就叫價300元,而在1998年,同等規格的中華鲎隻能賣到30元左右。在巨額利潤的驅使下,很多不法分子铤而走險,甚至将野生的中華鲎通過物流運輸到内陸地區來牟取暴利。

廈門交警和工商部門查貨500多隻非法走私的中華鲎并放歸大海

另外,在越南、泰國、馬來西亞、印尼等國,非法走私的貿易活動也開始萌芽,這無疑會給中華鲎的保護帶來巨大的阻礙。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">中華鲎的另一個危機:生境破壞</h1>

随着海洋經濟的快速發展,越來越普遍(尤其是東南亞國家)。這些人為活動都會導緻中華鲎的自然栖息地被破壞,産卵場面積減少,生境大幅萎縮。

以越南為例。作為一個高度依靠海洋資源的東南亞國家,越南大約有2000萬人的經濟收入都來自于海洋捕撈和近岸養殖。為了發展水産經濟,越南有大面積的潮間帶都被改造成了蛤蜊池塘和蝦塘,原先的紅樹林被成片推倒,海草床也被填平,生态系統的品質持續下降。

越南三角洲的紅樹林(衛星圖)

紅樹林和海草床都是中華鲎重要的栖息場所,為了片面追求經濟而毀掉生态,這顯然并不是一種明智的做法。如今,越南沿海的“荒漠化”問題越來越突出,近海幾乎已經無魚可捕,生态惡化的“負回報”已經苗頭初現。

而在中國的東南沿海,海砂抽取也是一種很普遍的現象,這同樣會導緻中華鲎産卵生境的退化。總之,過度捕撈并不是中華鲎面臨的唯一困境,生态環境的惡化也同樣需要高度重視。

為了保護近海的生态環境,中國的海洋保護區從1990年的5處增加到了2014年的249處,這使得中華鲎的保護工作往前邁出了一大步。然而,目前我國的保護區還存在很多問題,比如資金投入不足,執法力度不強,很多保護區也淪為了有名無實的“紙上公園”。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="25">那麼問題來了,我們到底該如何保護中華鲎?</h1>

從問題的源頭來看,通過基因工程等手段來生産中華鲎的血液,這或許是拯救野生中華鲎的最佳方案。這種方案在技術上是可行的,是在現實層面卻存在很高的難度。通過基因工程确實能夠生産出鲎試劑所需要的活性物質,但是生産成本太高、産能也很低,目前還沒有辦法實作産業化。

滿足國内的市場需求,每年需要生産出大約1000萬支鲎試劑,按照這一需求量推算,中國每年要消耗掉10萬對中華鲎。面對“市場剛需”所帶來的壓力,目前唯一切實可行的方案就是嘗試中華鲎的人工養殖與增殖放流。

通過人工養殖來拯救瀕危物種,這并非無稽之談,我國的娃娃魚(大鲵)和中華鲟就是最好的例證。然而,中華鲎的人工養殖絕非易事,8~10年的生長周期拉高了時間成本,而且目前的養殖技術也不夠成熟,幼齡苗種很難長到成年階段。

中華鲎的養殖不僅需要政府部門的政策支援與科研投入,還需要養殖戶和企業的大膽嘗試、不斷摸索。隻有多方共同出力,中華鲎才有可能順利度過滅絕危機,為醫學事業做出更大的貢獻。

對于中華鲎的拯救方案,您怎麼看?歡迎在評論區留言讨論!