乾縣屬陝西省鹹陽市管轄縣,轄16個鎮,總面積1002.71平方公裡。轄區為大陸性季風氣候。地處關中-天水經濟區副核心地帶,毗鄰楊淩國家農業高新技術産業示範區和工業重鎮寶雞。東距省會西安60公裡、西安鹹陽國際機場35公裡,南距隴海線30公裡,312國道、福銀高速和西平鐵路穿境而過。

乾縣在黃帝時稱好畤,為祭天之所.夏朝時為雍州之域,商時為岐周之地,春秋戰國時屬秦。唐昭宗乾甯二年(895)以奉天縣置乾州。民國2年(1913)改乾州為乾縣。乾縣亦是陝西省曆史文化名城,唐王高宗李治和中國曆史上唯一的女皇帝武則天合葬墓乾陵位于乾縣。"乾州四寶"-鍋盔、挂面、豆腐腦、馇酥風味獨特,并有醬辣子、豆面糊等多種中華名小吃。

概述

乾縣位于渭北高塬南緣,是舉世聞名的唐乾陵所在地。全縣轄16個鎮,1個社群管理服務中心,256 個行政村,8個社群居委會,58 萬人,總面積1002.71 平方公裡。 區位優勢明顯。地處關中—天水經濟區副核心地帶,毗鄰楊淩國家農業高新技術産業示範區和工業重鎮寶雞,具有依南帶北、承東啟西的重要地位。東距省會西安60公裡、西安鹹陽國際機場35公裡,南距隴海線30公裡,312國道、福銀高速和西平鐵路穿境而過,107、209省道及周邊縣市道路縱橫交錯,四通八達。

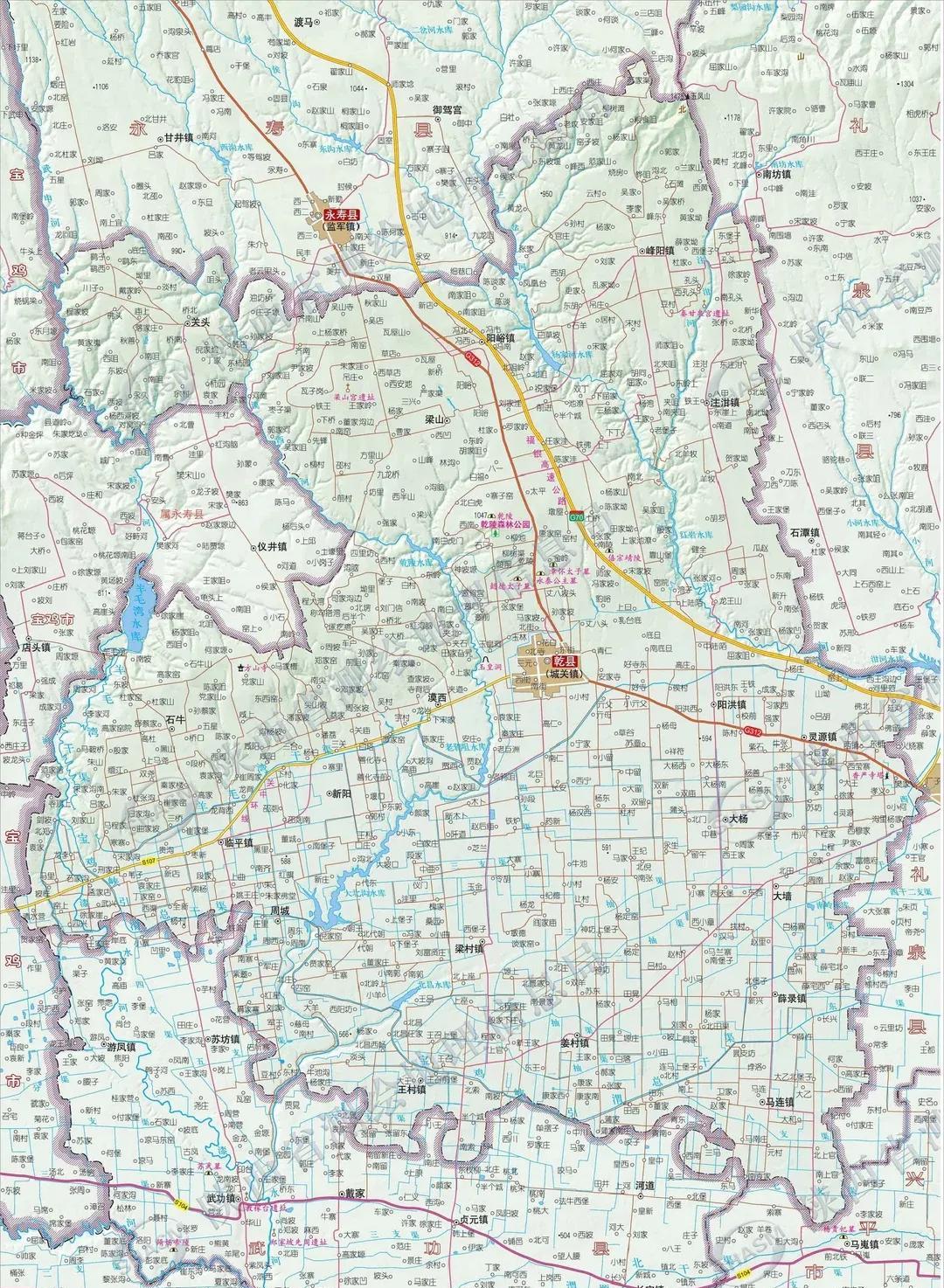

地理位置

乾縣位于關中平原中段北側,渭北高原南緣,處北緯34°19′36″--34°45′05″,東經108°00′13″--108°24′18″之間。由于地處鄂爾多斯地台南緣與渭河斷裂盆地的結合部,形成南部黃土台原、中部帶狀平原、北部丘陵溝壑三個地形地貌。東鄰禮泉縣,西接扶風縣,麟遊縣,南連興平市、武功縣,北臨永壽縣。

自然氣候

乾縣氣候溫和,光照充足,屬暖溫帶大陸性季風氣候,年平均氣溫13.1℃,無霜期為224天,年平均降雨量573--590毫米。

旅遊景區

乾陵

乾陵,位于陝西鹹陽市乾縣城北6公裡的梁山上,修建于公元684年,經過23年的時間,工程才基本完工。乾陵陵區仿京師長安城建制,氣勢雄偉壯觀,是中國乃至世界上獨一無二的一座兩朝帝王、一對夫妻皇帝合葬陵。裡面埋葬着唐王朝第三位皇帝高宗李治和中國曆史上唯一的女皇帝武則天。

乾陵博物館

乾陵博物館是在唐陵陪葬墓的遺址上建立的,源于20世紀60年代初期發掘的唐永泰公主墓,這是新中國成立後陝西發掘最早、級别最高的一座大型女性墓葬。它還是陝西組建的第一個專門保護帝王陵墓的文博機關,具有開創性的意義,在全國同行當中也是最早的一個。以乾陵博物館為代表的陵墓博物館構成了陝西遺址博物館的主體。乾陵博物館是在唐陵陪葬墓的遺址上建立的,源于20世紀60年代初期發掘的唐永泰公主墓,這是新中國成立後陝西發掘最早、級别最高的一座大型女性墓葬。它還是陝西組建的第一個專門保護帝王陵墓的文博機關,具有開創性的意義,在全國同行當中也是最早的一個。以乾陵博物館為代表的陵墓博物館構成了陝西遺址博物館的主體。

懿德太子墓

懿德太子墓位于乾縣乾陵東南隅的韓家堡北,是乾陵的陪葬墓。墓區現已建成博物館,展覽墓中出土的文物。

乾陵黃土民俗村

黃土民俗村所占地據傳是唐代建造乾陵時能工巧匠的居住遺址,後經修葺,成為皇親國戚和達官貴人的休閑避暑之地。乾陵黃土民俗村長達2000多米的黃土“龍洞”蜿蜒曲折,猶如地下長廊,間隔有序地陳列着關中地區炎黃子孫繁衍生息、婚喪嫁娶、壽誕慶典、傳統禮節、節令活動、文化娛樂、集市貿易、農耕狩獵和衣、食、住、行等民俗實物或塑像,并在“龍洞”長廊中設有地下餐廳,内容十分豐 富,集中展示了黃河流域關中地區的民俗文化和黃土風情。

旅遊指南

交通

一路途徑:縣醫院、三眼橋、乾師什字、東門什字、銅牛廣場、東新街路警隊、乾姜路口、收費站、好寺、陽洪、高莊、底陸陌、上陸陌。

早班:夏季發車6.50 冬季:7.00 晚班發車:夏季19.00 冬季:17.30

二路途徑:橋梓口、北什字、南什字、乾師什字、東門什字、銅牛廣場、東新街路警隊、乾姜路口、收費站、好寺、陽洪、校前、強家路口、靈源、蘇坊、陳文、下場家、大王、西營寨。

早班:夏季發車 7.00 冬季:7.30 晚班發車:夏季 19.40 冬季19.10

三路途徑:二中、南什字、乾師什字、東門什字、銅牛廣場、東新街路警隊、乾姜路口、收費站、好寺、蘇章村、祥符村、大楊村、楊善村、豐張。

早班:夏季發車7.10 冬季:7.10 晚班發車:夏季18.40 冬季17.40

四路途徑:縣政府、橋梓口、三眼橋、大市場、青龍、黑豹峪、南陵、陳家坳村、南北村、田家坳、靠山。

早班:夏季發車 7.00 冬季:7.20 晚班發車:夏季19.00 冬季18.20

五路途徑:南什字、南門口、北仁村、南仁村、北巨村、藥王村、大寨村、紀德村、楊龍村、闫家廟。

早班:夏季發車7.10冬季:7.10 晚班發車:夏季 18.50 冬季18.10

六路途徑:二中、南什字、乾師什字、東門什字、銅牛廣場、東新街路警隊、乾姜路口、收費站、好寺、陽洪、王鐵、成家、習家、揚莊、山坳、鄭馬、河裡範。西王莊。

早班:夏季發車7.30冬季:7.30 晚班發車:夏季19.10 冬季18.10

七路途徑:橋梓口、北什字、南什字、乾師什字、東門什字、銅牛廣場、東新街路警隊、乾姜路口、收費站、好寺、陽洪、校前、強家路口、靈源、蘇坊、陳文、鄧家、周南村、盤周村、高牆村、薛宅、薛梅坊、高家莊。

八路途徑:一中、三眼橋、縣委、乾師什字、東門什字、銅牛廣場、東新街路警隊、工業區、小留村、楊漢村、楊安村、楊定、姜村、田晁、康家。白落寨村、張家、蒲家村、小田村、田雙村。

早班:夏季發車6.40冬季:7.20 晚班發車:夏季 18.40 冬季18.00

九路途徑:縣醫院、橋梓口、北什字、南什字、乾師什字、東門什字、銅牛廣場、東新街路警隊、乾姜路口、收費站、好寺、蘇章村、雙留村、永生村、留午村、小寨村、西天堡村、西小章、漢馬村、馬蘭寨村、大馬村。

十路途徑:二中、南什字、乾師什字、東門什字、電力局、東新街、洲小村、北仁村、宇家、鹹甯村、牛池村、神坊村、讓村、蘇村、姜村、田晁、大馬村、北田果、連西村、三馬村。

早班:夏季發車6.50冬季:7.30 晚班發車:夏季18.00 冬季17.00

注泔途徑:客運站、大市場、裕華什字、東新街路警隊、乾姜路口、收費站、好寺路口、陽洪什字、周張村、石潭、瓜趙村、刀陳、董家、紅崖村、胡羅村、南羊牧村、賀家坳村、北羊牧村、注泔街道、南注泔村、北注泔村、北孔頭村、西孔頭村。

特産

乾州鍋盔

傳說,乾陵修築時,成千上萬的民工參加築陵工程,民工為解決生活問題,就用自己頭盔烙制面餅。這樣的作法,大家都感到烙制起來友善,一傳十,十傳百,普遍傳開了。大多數民工就是這樣制作鍋盔,烙出來的馍好吃耐放,香味撲鼻,這就是鍋盔的前身。後來随着人民物質生活的提高,在實踐中技術不斷的改進,用具不斷的革新,鍋盔的品質越來越好,成為民間的傳統食品,經久不衰流傳至今。

鍋盔特點:形如菊花火色勻,皮薄如紙馍膘多,用手掰開是層層,用刀切開如闆油。入口越嚼越多,下咽回香無窮。吃起酥、聞起香、耐存放、壽命長。如果帶有乾州鍋盔,同車異座,未見其馍,即聞其味。

制作方法:随着曆史的發展,人們對制作乾州鍋盔不斷總結,不斷改進。把原來柴禾燒在小鍋内烙制改成了用煤烘烤在鏊内烙制,把原來用手揉面改成了用木杠壓面。 這樣以來上下烘烤,溫高氣保,火色均勻,熟的足到,達到耐存放的目的。用木杠壓面,面排揉的到,能使馍色增白, 香氣濃郁,味美可口。具體作法是:面粉十斤,水四斤(水 溫要按季節掌握),酵面夏季五兩,春季七兩.冬季一斤, 堿面按季節零點五至一兩,面水酵面,搭上堿面,和成面 團,放在案上用木杠邊折邊壓,壓的過程中,再加面粉二 斤左右,直壓到面光色潤,酵面均勻時,分成一斤三兩重 的小塊,再分别逐個用木杠邊壓、邊轉,制成圓直徑八寸, 厚六分的菊花式圓形餅,上鏊烙制。第一鏊是上下火,火 候要小而穩,主要是給馍被木杠壓後産生的波浪上面上 火色,讓酵面進一步發酵和最後定型,然後進第二鏊。二鏊是一面火,火候較旺,因火旺鏊内可放一個鐵圈,将馍 置于空中,主要是起烘烤作用,兩個鏊一共要達到三翻六轉,大約十分鐘可烙制而成。

酸湯挂面

乾縣挂面采用上乘精粉,加鹽水和成面團,人工反複揉搓成長蛇狀的大條,壓在瓷缸内“回性”兩晌,再将大條分成小條,挂在竹竿搭成的面架上拉絲。面條徐徐附落,漸漸由粗變綢,狀若發絲,晾曬風幹,落下大架放上案闆切做八寸長短,用馬蓮草紮成小把。

食用酸湯挂面時,先将挂面在鍋中煮熟,用笊籬撈出後放入涼開水中冰過,再用筷子撈成小撮,在甑笆上濾淨水澆酸湯食用。調制酸湯十分講究,開水中兌上陳醋,加上骨頭湯或肉湯,再添上五香調料煎熬,湯沸後放入香油、大油,佐以切成碎片的雞蛋餅、蔥花、韭菜、白菜心、香菜等漂稍,将挂面挑入細花碗裡,澆湯即可享用。

乾州酸湯挂面講究汪(油要多)、煎(湯要熱)、稀(面要少),湯清亮溢香,百步可聞,入口油而不膩,下肚舒腸開胃,食後不僅醒目提神,又可舒脾健胃,是慶賀佳節和招待賓客的美味佳肴。

乾縣柿子

乾縣柿子分為火柿、水柿兩種,以皮薄、肉厚、味甜、耐貯存而著名。主要分布在陽峪、梁山一帶。全縣柿林面積12000多畝,年産量4000多噸,主要經銷四川、青海、沈陽、廣洲等地。

乾縣豆腐腦

乾縣豆腐腦采用顆圓子飽的黃豆用水浸泡、磨成豆漿,濾出漿水燒開,加入适量油根或石膏,使豆漿凝結成半固體,即成細白鮮嫩的豆腐腦。吃時用巴掌大的薄銅淺勺子舀入小花碗中,調上精鹽、蒜泥、五香陳醋、醬油、油潑辣子。碗裡紅白相映,翻而不碎、攪而不散;味濃辣香,鮮嫩可口,誘人食欲。吃一口豆腐腦,咬一口乾州鍋盔,雙味俱佳,更有獨特的享受。

乾縣豆腐腦以劉甲子制作的最出名。他制作的豆腐腦采用天然水,黃豆一粒粒挑撿,漿用小石磨磨成,這樣制作出的豆腐腦鮮白光亮,筋而柔軟,調味後溢香可口。當年陳毅來乾縣視察工作時,就是用他制作的豆腐腦招待的。如今乾縣城鄉各地随處可見豆腐腦攤子,豆腐腦已成為乾縣普遍流行的民間小吃。

醬辣子

乾縣醬辣子,乾州四寶外的又一特色食品。

要做好醬辣子,必須選準原料。

主料:子姜,紅蘿蔔或者蓮菜(切成小丁丁,越小越好),或者二者混合,千萬不要用洋芋(現在街道上賣的基本上都是洋芋做的)。輔料:蔥花,瘦肉,肉湯,豆醬或是“王緻和”幹黃醬(不能用面醬)。

炒醬辣子的程式:倒入适當的油,燒熱後,加入蔥花、瘦肉炝鍋。然後倒入主料,邊炒邊加調料,鹽、豆醬、及混合調料,炒至七成熟,加适當肉湯,炒至略幹,沒有稠湯為止。加入适當味精,以自己的口味加入少許辣椒面,辣椒面加入慢火焖一會,使辣椒熟點,拌均勻即可。(拌辣椒面時鍋要遠離火,不再炒)

曆史文化

民風名俗

乾縣布藝

布藝是集民間剪紙、刺繡、制作工藝為一體的綜合工藝,如動物身上裝飾性的花卉圖案等都是通過剪和繡的工藝制作而成,布藝主要依賴于乾縣傳統的民俗而存在,布藝的造型典雅考究,顔色簡潔明快,形象逼真可愛,天然成趣。 乾縣的民間布藝主要以節日和婚禮裝飾品為主,如春節、端午節等都有專門的講究。端午節外婆給外孫送“五毒裹肚”“五毒涼鞋”等家家門口要插艾蒲,小孩的手腕上要紮五花繩,胸前要帶香包,以辟邪健身。孩子過滿月或者過周歲時,外婆要送虎頭帽子,胖娃娃圍涎,項圈,長命鎖,手镯,布藝老虎,花衣筒袖,老虎枕頭,獅子枕頭,老虎和豬頭鞋以示吉祥并求其保佑。過去結婚時,女方要繡花枕頭套子、鞋墊、門簾送給男方,同時還要準備一些香包、針紮送給男方的親戚朋友,讓大家品評自己是否心靈手巧:小孩滿月時,姑姑、姨姨要給娃娃送虎頭鞋、虎頭帽、虎頭枕、肚兜、布老虎,為孩子消災避難,保佑孩子長命百歲。姑娘給心上人的繡品更是精細入微,寓意深刻。

莽塬戰鼓

莽塬戰鼓也叫“風攪雪”,是流傳于陝西省乾縣姜村鎮姜村、白落寨等地的一種用來鼓舞士氣、歡樂慶典、禮年祭祀的鼓舞藝術,距今已有3000多年的曆史了。乾縣姜村鎮姜村一帶,古周時屬于姜子牙的封地。相傳牧野大戰時,商纣王大将哼将鄭倫,鼻哼白光,吸敵魂魄,無人可敵;商纣王大将哈将陳奇,口哈黃氣,令敵呆若木雞,束手就擒。周文王将士死在哼哈二将手下的不計其數,戰争進入僵持狀态。這時,被尊為“師尚父”的姜子牙,一籌莫展,無奈之際,他回到了封地姜村,在此尋找破敵之策。他令人收集了99張牛皮和馬皮,然後伐木制鼓,又令99名士兵,脫去軍服,赤裸上身,奮力擊鼓,時而鼓聲铿锵,時而鑼鳴铙翻,,響徹雲霄,震耳欲聾;演習數日,百姓圍觀,起哄狂呼,擊者聞之,鑼舞铙歡,鼓聲奔放,如猛虎下山,似蛟龍出海,讓敵聞風喪膽。再與哼哈二将交戰時,哼将聞鼓聲跌倒就擒,哈将聞鼓聲落魄,被哪吒刺死。從此,姜子牙演練的戰鼓威名大震。由于姜子牙的封地在乾縣肖河南岸台塬地區,是以人們把這種鼓叫莽塬戰鼓。莽塬戰鼓,鼓舞結合,剽悍激昂,既可催人奮進,又可祭祀慶典,深受老百姓歡迎。數千年來,姜村一帶的老百姓為了紀念姜子牙,一直将這種鼓演練至今。莽塬戰鼓在厚重的曆史文化積澱中成為非物質文化遺産的瑰寶。

端午香包

五月五日午,天師騎艾虎;蒲劍斬百邪,鬼魅入虎口。”這是陝西民間流傳的一首歌謠。農曆五月初五,是我國民間傳統的節日——端午節。這一天,關中人愛把菖蒲、艾葉懸挂在門上,家家戶戶喝雄黃酒,吃棕子、油糕、綠豆糕。挂菖蒲、插艾葉、喝雄黃酒,都是為了“驅魔辟邪”,防止毒蟲咬傷。棕子、油糕、綠豆糕,是這個季節的應時佳品,各家除了自己食用外,還要互相饋送。 乾縣的端午節,最講究的是戴香包。香包又叫香袋、香囊、荷包等,有用五色絲線纏成的,有用碎片布縫成的,内裝香料(用中草藥白芷、川芎、芩草、排草、山奈、甘松、高本等制成),佩在胸前,香氣撲鼻。每過農曆三月,婦女們就開始制作香包了。香包的樣式很多,有花果形、蔬菜形、飛禽走獸形等。色彩鮮豔,造型逼真,非常逗人喜愛,據說戴上它,能“以毒攻毒”,消災祛病。

歡迎大家轉載評論