本文來自微信公衆号:X-MOLNews

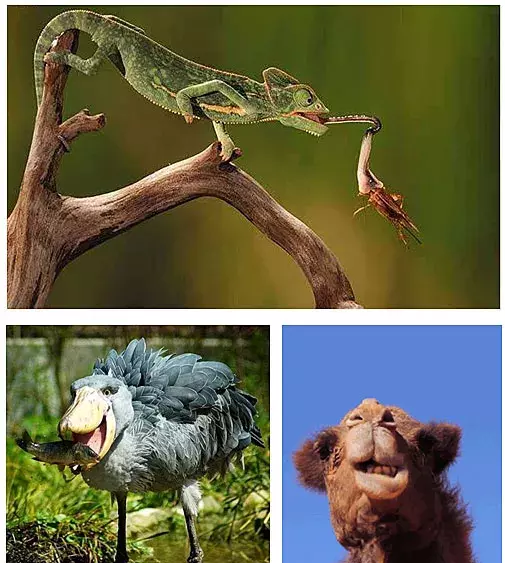

對于地球上的各類生物來說,吃東西可不是一件簡單的事情。從形式上看可謂千奇百怪,有的快速而優雅,如爬行類的變色龍靠彈射加粘連吞咽食物(圖1上);有的則笨拙搞笑,如鳥類的鲸頭鹳反複吞咽折磨食物,被網友調侃憑實力讓自己瀕危(圖1下左)。就進食模式而言,相比兩栖、爬行、鳥類的囫囵吞棗,哺乳類有很高的優越感,因為它們往往能夠在口中舒舒服服地咀嚼食物(圖1下右)。

圖1. 變色龍、鲸頭鹳及哺乳動物駱駝進食。圖檔來源于網絡

那麼,吃東西的方式是哺乳類在自然界進化中後來居上的核心競争力嗎?美國耶魯大學的Bhart-Anjan S. Bhullar等學者試圖從哺乳動物的咀嚼研究中尋找答案。

為了達到研究目的,必須從進化的角度分析哺乳類占據主導地位的分支—真獸亞綱(Therian)的咀嚼特點。因為這一分支包含了偶蹄目、齧齒目、靈長目甚至人類等主要哺乳動物類型。而且研究對象最好是真獸亞綱的共同祖先,處于進化分支節點上,顯然,現今這樣的古生物已經是化石了。但是Bhart-Anjan S. Bhullar團隊找到了一種與真獸亞綱祖先非常類似的哺乳動物作為研究對象,這位“活祖宗”就是北美負鼠(Didelphis virginiana),它也是一位“網紅戲精”(在自然界常常表演假死規避天敵,圖2左,德國動物園裡甚至有隻會鬥雞眼的負鼠,圖2右)。

圖2. 《冰川時代》中裝死的北美負鼠兄弟及德國動物園中的鬥雞眼負鼠。圖檔來源于網絡

本文的研究技術手段也是創新點十足。以往的哺乳類咀嚼研究,無論是延續了兩個世紀的解剖學研究,還是二維X射線成像技術,都無法完全做到實時捕捉資訊、動态過程研究、透視内部情況、3D建構重制。而這幾點正是研究咀嚼過程迫切需要的資訊。是以,本文運用了基于标記的X-射線運動形态重建(XROMM)和基于微計算機的斷層掃描增強對比度研究(μCT)技術,很好的解決了這些問題。

以往的研究發現,早期哺乳動物有三尖牙體統(tribosphenic dentition),而且在複雜的咀嚼過程中,存在着沿長軸轉動(long-axis rotation)。下颌在咀嚼時工作側和平衡側之間存在不對稱,下颌骨打開時,工作側和平衡側外翻,下颌骨關閉時,工作側内翻,平衡側外翻(圖3)。然而,資料重建研究依賴于理想化的上下臼齒對,沒有考慮到牙列(tooth row)的多樣性。以往牙齒磨損(toothwear)理論和實體數學模型,隻是得到一個沒有研磨的簡單内翻-外翻咀嚼過程。是以,他們将北美負鼠作為為哺乳類獸亞綱先祖模式動物,運用前述的兩種先進技術,對負鼠咀嚼進行了3D動态資料建構,真實動畫複原結果比以往研究更精緻有趣。

圖3. 重建的負鼠3D頭骨含肌肉示意圖,包含上下、橫向單側、前後角度視圖。青色:淺表咬肌,深藍色:深表咬肌,粉色:颞深肌,深綠色:翼狀肌,淺綠色:翼内肌。圖檔來源:Nature

咀嚼中半下颌能獨立運動。下颌運動的帶有節律性且對稱,下颌迅速關閉直到接觸食物(快速關閉階段),随後是一個緩慢-關閉的咀嚼階段,接着是緩慢開口。這些動态過程涉及到下颌内收肌,尤其是咬肌和颞肌在閉合過程中的縮短。咀嚼中沿長軸的轉動,能更大程度拉動下面的牙齒,相比前面的研究,能夠分析出半下颌-長軸轉動的相對程度。與之前研究報道半下颌沿長軸轉動不對稱相反,Bhart-Anjan S. Bhullar等人的所有實驗顯示,長軸轉動都是對稱的。半下颌休息時有點外翻或張開,這使得牙列中下犬齒在上犬齒的外面。半下颌關閉時,牙齒對稱内翻,下牙與上牙關閉進入咬合位置,這時關閉和内翻都變慢,牙齒參與食物進入口腔過程。

側視角度下負鼠咀嚼中半下颌運動。附着肌肉如上圖所示。圖檔來源:Nature

在負鼠口腔最大閉合時,他們觀察到的内翻-外翻連續過程此前從未報道過,他們稱之為轉動磨削過程(rotational grinding stroke)。這一快速而重要的運動在咀嚼中接近普遍存在。重構肌肉附着相對位置的變化,顯示内翻時表面咬肌縮短,外翻時内側翼狀突縮短。是以,他們推測大緻對稱的下颌張開伴随外翻,下颌閉合伴随内翻,轉動磨削過程可能是亞獸綱動物特點。

俯視角度下負鼠咀嚼中半下颌運動,可以看到表面咬肌(深藍色)和内側翼狀肌(深綠色)的變化。圖檔來源:Nature

他們沿着整個牙列觀察閉合時的單個三尖臼齒對。發現咀嚼中口腔緩慢關閉和打開,牙齒内翻和外翻都在繼續進行,此時口腔内也在處理食物,這導緻了牙齒額外的相對橫向運動。這與之前的假設不同。此外,旋轉磨削過程形成了一個反轉的“研缽”和“研杵”過程,下磨牙遠中部盆地區是“研缽”,上磨牙原錐是“研杵”,這代表着對傳統磨牙互相作用模型的補充。他們在本實驗中,單獨檢測了每個牙齒的位置,并且發現沿着牙齒序列其磨牙閉合模式普遍相似。位于後部的兩個前磨牙大小足以閉合,其互相作用是以一種簡單的邊到邊切割方式緊密靠近,在咀嚼最大程度倒轉時高度吻合。

單個臼齒對的運動。圖檔來源:Nature

他們從這一保守的獸亞綱哺乳動物咀嚼3D動力學分析中,總結出兩個最核心的觀察結果:(1)半下颌在咀嚼張開時,沿着長軸外向滾動,使得牙列對稱性外翻,在咀嚼閉合時,通過長軸内向滾動而使牙列内翻。(2)在牙齒咬合最深處,下颌骨先外翻後内翻,在轉動磨削過程中進一步加工食物。

由此,他們推測在早期哺乳動物進化中某一關鍵時期,獸亞綱的先祖(也是我們人類這一分支的先祖)下颌進化到滾動與精确的咬合協調一緻,并且進化出轉動磨削過程與三尖牙的下磨牙遠中部盆地一緻。正是這些增強咀嚼功能的進化,使得哺乳類動物能夠通過剪切和研磨搗碎食物,使其成為小塊狀,以利于進一步對食物緩慢,完整的化學分解。這對哺乳動物的身體、腦力的發育起到關鍵性作用。隻會吞咽的巨無霸爬行類,因不能适應自然界的變化而走向衰退沒落,原先在生物界并不起眼的這一“哺乳類小動物”,逐漸崛起成為這個星球上的“赢家”(圖4)。

圖4. 《冰川時代》中擅長咀嚼的北美負鼠兄弟。圖檔來源于網絡

原文

Rolling of the jaw is essential for mammalian chewing and tribosphenic molar function

Nature, 2019, 566, 528–532, DOI: 10.1038/s41586-019-0940-x

(本文由水村山郭供稿)