作者:巫晨

自2005年起,儀征市已連續舉辦十五屆“中國儀征綠楊春早茶文化節”,以詩歌、戲劇、曲藝、茶道表演、萬人共品等各種形式表現文化内涵,“綠楊春茶”品牌擁有了一定的知名度。

揚州市發展和改革委員會網站《儀征市2019年茶葉種植成本收益調查》一文指出,自1957年引入宜興群體種試種以來,經過多年的發展,儀征已成為揚州地區最大的茶葉生産加工基地,獲得了中國名茶之鄉、全國重點産茶縣和中國茶葉産業發展示範縣等稱号。

2005年注冊“儀征綠楊春茶”商标,2011年農業部準予登記農産品地理标志保護,全市茶葉産業合力打造“儀征綠楊春茶”,目前品牌優勢已初步形成,2017年3月儀征綠楊春被授予“首批通過中國森林認證茗茶品牌”,有了走出國門的“綠色護照”;2018年“儀征綠楊春茶”區域公用品牌價值達10.02億元。

根據儀征市農業農村局2019年的調查資料:2019年儀征市茶園總面積為3.315萬畝,全市幹毛茶産量520噸,總産值18135萬元,收益為3443.1元/畝,淨利潤為1881.30元/畝。

與種植稻、麥等的收益相比較,種茶葉的利潤相對較高,加之儀征獨特的丘陵地貌,更适宜茶樹生長,是以農戶還是願意種茶的。但由于田管水準、抗災能力、勞力素質等因素制約,尤其是銷售方式傳統、單一,導緻産能不足,隻能以銷定産,每年隻采一季,以至于增長曲線平緩,未能發展出較大規模的龍頭企業。

最近兩年,筆者實地走訪了福建、浙江、安徽的一些茶葉龍頭企業,對照我市茶葉産業的現狀,覺得“茶文化節”缺少本地曆史文化元素,産業鍊不夠長是最主要的差距。

筆者認為,突破茶葉産業發展的瓶頸制約,除了采取政府配套出台扶持政策、推廣應用新品種新技術等措施外,應該向外地的茶葉龍頭企業學習,在茶葉宣傳、銷售等環節,尤其是在“茶文化節”這樣的大型活動中,嵌入本地曆史文化元素,講好儀征獨有的故事,拉長茶業産業鍊,将單純的銷售行為向參觀、研學、體驗、互動等方向擴充、延伸。

筆者建議:由旅遊或農業管理部門,選擇有一定知名度的企業,建設茶文化體驗館,館内設定茶文化曆史文化展區、茶葉制作參觀區、遊客自采茶自加工區、茶道表演欣賞區等。尤其是曆史文化展示區,是講好本地茶文化故事的關鍵,建議打造成“茶聖祠”或“辨水堂”,增加些儀式感。

講好本地茶文化故事,就使得茶葉從單純的産品銷售擴充到了文旅範疇。近年來揚州每年都進行鹽宗祭祀活動,提升了個園乃至揚州的“鹽文化”品味,促進了揚州旅遊業的進一步發展。我市十二圩建立了膠鬲祠,增加了鹽文化内涵,延長了遊客參觀逗留十二圩的時間。建立茶文化體驗館,安排茶聖祠祭祀活動,講好陸羽、蘇轼、尤蔭、阮元在儀征的茶故事,結合茶葉制作、自采自嘗、觀看表演等活動,将茶文化體驗館打造成研學基地,将茶業的産業鍊拉長,相信對本地茶葉産業的發展,可以起到一定的促進作用。

儀征本地有哪些茶文化曆史典故呢?

1、陸羽揚子驿辨水

唐代文人溫庭筠的《采茶錄》記載,唐代宗大曆年間(766-779),禦史大夫李季卿巡視江南湖州,在維揚地界遇到陸鴻漸(陸羽),李季卿素聞陸羽茶名,想和他一起品茗,就邀他同往揚子驿(揚子縣為儀征在唐代的縣名),李季卿說:“陸君是品茶專家,天下聞名。咱們現在就在揚子江邊,揚子南泠的泉水又是一絕。今日名家、名泉在一起,千載一遇,實在難得!”于是就讓辦事老成的軍士,帶着盛水瓶,駕船前往南泠泉,水取回來之後,陸羽舀了一勺嘗:“這個隻是江水,并不是江中的南泠泉水,像是臨岸之水。”軍士說:“我親自駕船直接去到南泠泉取的水,有好多人都可以見證,怎敢弄虛作假?”陸羽不說話,将瓶子的水倒掉一半,然後又舀水品嘗:“這個水才是南泠泉水。”軍士大吃一驚,趕緊下跪請罪:“我确實是從南泠泉打的水,但是快靠岸時,船晃蕩,水灑了一半,我就在岸邊将水加滿。您真是神人!我再也不敢隐瞞!”李季卿及随從數十人都非常驚訝。

陸羽(733-804),字鴻漸,複州竟陵(今湖北天門)人,所撰《茶經》三卷,為世界上第一部茶葉專著。被譽為“茶仙”,尊為“茶聖”,祀為“茶神”。

2、榷貨務茶葉專賣

儀征縣志記載,“榷貨務,乾德二年置。榷務在天下者六,真州,其一也。”

“榷”就是官營專賣,榷貨務是宋代的官衙,相當于“專賣局”。乾德二年(964)是北宋開國剛剛五年,這一年迎銮鎮(儀征市區)升格為建安軍,開始築城,與此同時,建安榷貨務設立了。并不是每個州縣都設榷貨務,當時全國隻有建安、無為、蕲口、漢陽、江陵、海州六個榷貨務。在建安軍設定榷貨務,源于這裡是運河入江口,貨物進出的交通要道。

榷貨務管理的主要商品就是茶葉。茶葉不僅是消費商品,還是與少數民族交換馬匹的戰略物資(茶馬互市)。朝廷從茶葉的生産、運輸和交易中擷取豐厚的稅收。宋代之後的元、明、清,都沿襲這個做法,明清在儀征設立批驗茶引所,從事茶葉專賣,直到清末才停止。

榷貨務管理的是各地運銷經過儀征的茶葉,儀征本地産不産茶葉呢?筆者沒有找到史書上的直接證據,但推測儀征當時可能産茶。

五代前蜀禮部尚書毛文錫在《茶譜》中記載:“揚州禅智寺,隋之故宮,寺枕蜀岡,有茶園,其茶甘香,味如蒙頂焉。”

蒙頂是指四川的蒙頂山,所産蒙頂茶唐代即作為貢品。茶界流行的“揚子江中水,蒙山頂上茶”出自明代陳绛《辨物小志》:“諺雲,揚子江中水,蒙山頂上茶”,但在他之前,已有元代李德載的一首小曲《蒙山頂上春光早》:

蒙山頂上春光早,揚子江心水味高。

陶家學士更風騷,應笑倒,銷金帳,飲羊羔。

道出了揚子江中水與蒙山頂上茶的絕配品茶境界。毛文錫記載蜀岡茶“味如蒙頂”,是對其極高的評價。

北宋詩人歐陽修有《和原父揚州六題時會堂二首》

其一

積雪猶封蒙頂樹,驚雷未發建溪春。

中州地暖萌芽早,入貢宜先百物新。

其二

憶昔嘗修守臣職,先春自探兩旗開。

誰知白首來辭禁,得與金銮賜一杯。

憶述了他當年在揚州督造貢茶的情景,并聯想到後來獲賜禦茶的榮耀。

北宋詩人梅堯臣有《依韻和劉原甫舍人揚州五題其一時會堂二首》:

雨發雷塘不起塵,蜀昆岡上暖先春。

煙牙才吐朱輪出,向此親封禦餅新。

今年太守采茶來,驟雨千門禁火開。

一意愛君思去疾,不緣時會此中杯。

北宋詩人晁補之有《揚州雜詠七首》:

蜀岡茶味圖經說,不貢春芽向十年。

未惜青青藏馬鬣,可能辜負大明泉。

上述史料和古詩表明,與儀征一脈相連的揚州蜀岡,唐宋時期即産茶。

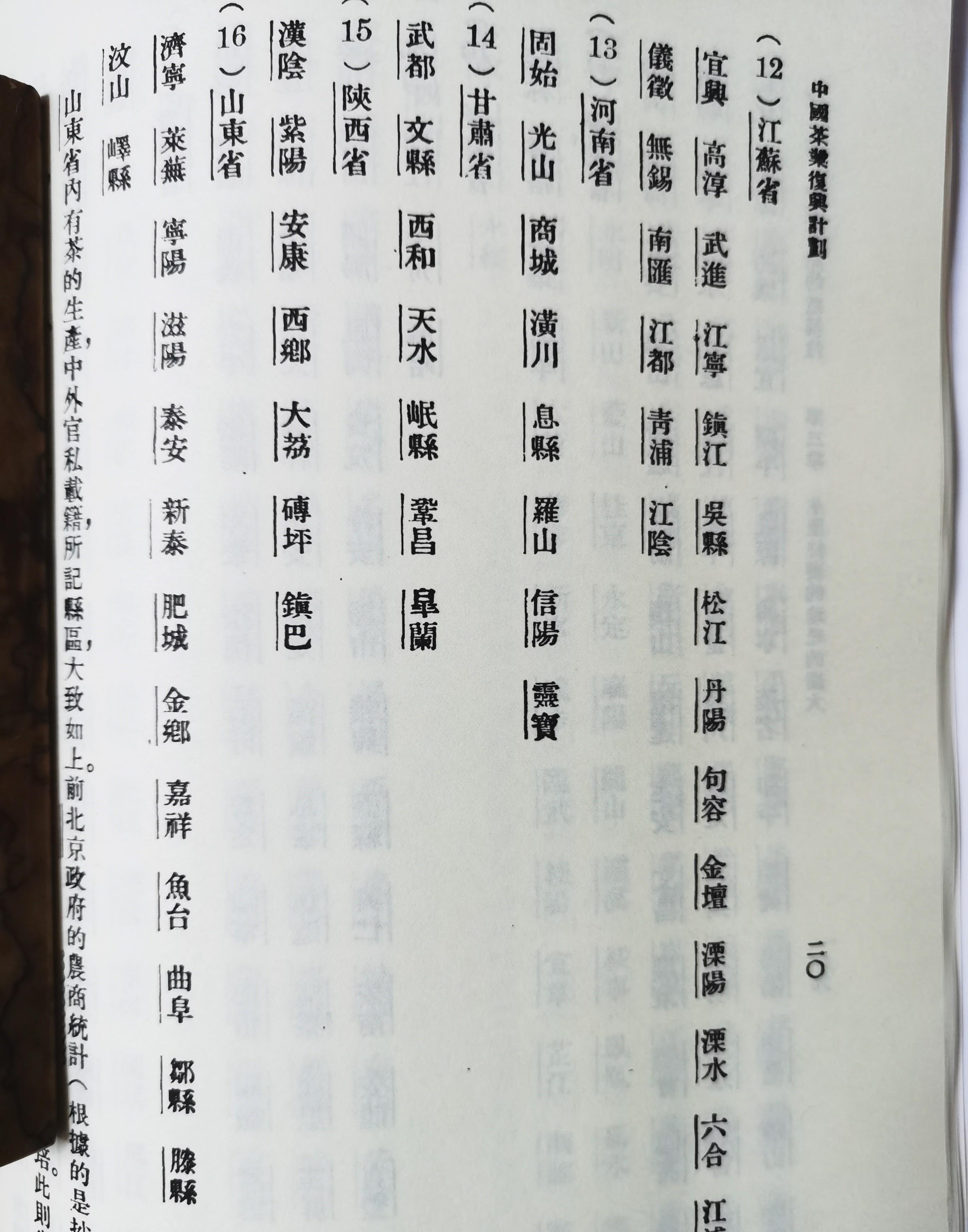

1994年版的《儀征市志》記載:“1957年在捺山試種2畝茶樹”,《儀征市2019年茶葉種植成本收益調查》一文也說“自1957年引入宜興群體種試種以來”,都指儀征現代種茶是從1957年開始,但我市長期從事茶葉種植和研究的專家、市政協副主席施偉文不認同此說,她指出,當代茶聖吳覺農在1935年商務印書館出版的《中國茶葉複興計劃》中,有儀征種茶的明确記載。筆者聞訊後立即下單網購了該書,果然在第三章“生産經濟的地理的廣大”列舉全國茶葉生産地區的名單中,找到了“儀征”,這足以證明,現代儀征種茶在1935年之前就存在了。

【《中國茶葉複興計劃》書影】

3、蘇轼題名慧日泉

縣志記載,北宋元豐七年(1084)八月上旬,蘇轼到金陵與王安石相會,應真州知州之邀來儀,小住州學20多天,九月初離開。其間蘇轼喜歡楞伽庵(天甯寺僧舍),在這裡抄寫《光明經》。隔壁院子裡有井,蘇轼飲茶品水,感覺清新甘甜,就給這個井題了字:“慧日泉”(慧日是佛家用語,指普照一切的法慧、佛慧,佛光普照的意思)。如今慧日泉井欄尚在,位于天甯寺塔北側一排門市房内,并有“儀征市文物保護機關”銘牌。

【慧日泉】

4、尤蔭東坡石铫

清代儀征著名畫家尤蔭,家藏蘇轼石铫(diào)(煮茶用的器具),稱自己的房子為“石铫山房”。尤蔭在禮親王家切磋畫畫,他喜歡顯擺,沒事兒把家傳蘇轼的石铫子拿出來把玩,又時不時地吹噓,一不小心傳到了乾隆帝耳朵裡。這下樂極生悲,石铫子于乾隆四十五年(1780)被皇帝“指索”了去,尤蔭無可奈何,家傳寶物沒了,思念至極,無以寄托,隻好把石铫子畫下來,“追憶作《石铫圖》”。嘉慶八年(1803),尤蔭又輯《坡仙石铫題詠》,記所失東坡煎茶器,自跋卷末雲:

舊藏坡仙石铫,乾隆庚子(1780),得歸天府,成希世之珍矣。自抱足攣,不出七載。偶檢諸公後先題詠,荟萃成帙(zhì)。外孫吳少镛為寫一通,存于巾笥,以志仰止前賢之意。嘉慶八年癸亥(1803)閏月,春雪快晴,蓬門未掃。竹軒司馬攜茗過,詢及往事,出以商訂,遂付刻梓,贻諸海内博雅君子,少資談助雲爾。

尤蔭畫的家傳石铫圖不止一幅,如今各大拍賣網站流傳的有“江村學人尤蔭”、“水村後學尤蔭”、“水村學人”、“水村學人尤蔭”等落款的多幅石铫圖,還有兩峰(羅聘)和日本畫家福岡鐵齋的尤蔭藏坡公石铫圖。足見尤蔭對石铫的思念至深。在這些石铫圖上,尤蔭将蘇轼的《次韻周穜惠石铫》詩題在上面,以示家傳之寶就是當年蘇東坡所玩之物。

蘇轼《次韻周穜惠石铫》

銅腥鐵澀不宜泉,愛此蒼然深且寬。

蟹眼翻波湯已作,龍頭拒火柄猶寒。

姜新鹽少茶初熟,水漬雲蒸藓未幹。

自古函牛多折足,要知無腳是輕安。

周穜字仁熟,泰州人,熙甯九年(1076)進士。知蘇轼嗜茶如命,送石铫給他,蘇轼欣然收下,并作此詩以表謝意。

蘇轼《試院煎茶》雜言詩,其中有句:

我今貧病常苦饑,分無玉碗捧蛾眉。

且學公家作茗飲,磚爐石铫行相随。

可見石铫是伴随在蘇轼身邊的。

尤蔭本身就是個文人,所畫《随園饋節圖》表現的是袁枚購買一船茶點“真州蕭美人糕”送給江蘇巡撫奇豐額的情景,該畫現藏南京博物院。阮元第二次出任浙江巡撫時曾專程到儀征倉巷半灣園看望尤蔭,尤蔭有賀詩。他所畫的各幅石铫圖,由于都有蘇轼答謝周穜的詩,包含的曆史故事内容豐富,加之畫幅的四周,各種題詩、钤印甚多,深受藏家喜愛。

【水村後學尤蔭石铫圖】

4、阮元茶隐避壽

阮元是儀征最有名的鄉賢,九省封疆、官至太傅。學術成果豐碩,“身經乾嘉文物鼎盛之時,主持風會數十年,海内學者奉為山鬥焉。”被譽為一代文宗。他一生不做生日,按他自己過生日的慣例,不邀請、不通知、不辦酒、不見客,甚至家裡也不蹲,直接到郊外喝茶去,謂之“茶隐”。這樣的避客“茶隐”舉措,目的就是反腐倡廉、防備别人乘機送禮。

道光二十五年(1845)正月二十日,是阮元八十二歲生日,已退休的阮元在儀征禮祀洲(阮氏田産)度過。到禮祀洲後住長蘆庵,遇着大雪,老天留客多住些時日。老人家回憶道,乾隆癸醜(1793),自己剛三十歲,任詹事府詹事(正三品),長女阮荃和江夫人剛剛去世。那年正月乾隆皇帝舉辦茶宴,禦賜阮元一幅杜瓊(明代蘇州畫家)的《溪山瑞雪》圖,并且有題詩:

雪景溪山寫杜瓊,玉為世界不孤名。

老翁驢背循溪路,輸與憑窗望者情。

這些畫都是阮元當年奉旨整理《石渠寶笈》時挑選出來的稍次一等的舊畫,皇帝題了詩,用來舉辦茶宴時分賞近臣,這天恰逢自己生日。阮元領悟皇帝的苦心,決心做一個清賢之官,是以從此不過生日,隻做茶隐。

阮元的整生日,四十歲在杭州山野、五十歲在運河漕船、六十歲在廣東竹林、七十歲在貴州溪雪舟中。如今八十二歲,在長蘆庵遇見了“溪山瑞雪”之景,可見一切皆有定數。從六十年前皇帝分賜這幅圖開始,直到退休乃至去世,阮元終身茶隐未變。

【阮元像】

此文系以政協特邀資訊員身份送出的建議,典故部分發表在2020年6月30日《儀征日報》,阮元茶隐部分發表在2020年7月1日《學習強國》揚州學習平台。