春秋戰國是一個劇烈動蕩的時代,生産力的發展,政治制度的變革,兼并戰争的頻仍,社會風俗的變化,推動了學術活動,出現了百家争鳴的局面。諸子百家的散文與當時的曆史散文一起,組成了蔚為壯觀的先秦散文潮流,取代了詩歌的地位。

先秦諸子散文包括《論語》、《孟子》、《墨子》、《荀子》、《莊子》、《韓非子》等,其内容極為豐富,主要闡述諸子百家各自的政治主張、學術見解,故稱諸子散文為哲理散文。其中最重要的有儒墨道法四家。其形式有一個從簡到繁臻緻完整的發展過程,最初是語錄式的問答體,如《論語》、《墨子》等;到了《孟子》,雖仍有類似《論語》的形式,但滲入了更多的議論;再進到《荀子》、《莊子》、《韓非子》,問答體才演進到完整的議論文。

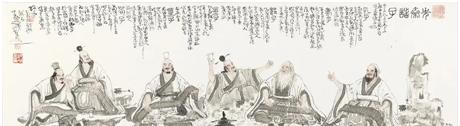

《論語》是儒家思想所依據的經典,支援了中國2000多年來的封建社會。它是由孔門弟子所著,記錄了孔子的“為國以禮”的政治思想和其它言論。《孟子》的作者孟轲,是儒家的正統派。他承孔子“行仁政”、“法先王”的思想,同時又提出了“民為貴,社稷次之,君為輕”的政治主張。《墨子》的作者墨翟是先秦諸子中比較接近人民的,他主張兼愛非攻,“興天下之利,除天下之害”。《荀子》為趙人荀卿(名況)所作,他先承儒家之道,後又力主“法後王”,提出了人定勝天的主張,以為“從天而頌之,孰與制天而用之”。這種卓識遠見鼓舞了後人與自然界的鬥争。老子,名李耳,著有《道德經》等,道學的創始者。他的門徒莊周,著《莊子》,繼承并發展了老子的思想。他們一方面揭露當時統治階級的醜惡情态,另一方面主張逃避現實,脫離社會,放棄鬥争。《韓非子》的作者韓非,是法家的集大成者。

從散文的寫作技巧來看,諸子散文主要有兩個特點:

(1)用寓言和曆史故事來說明道理是最常用的表現手法。如莊子《養生主》中的庖丁解牛,孟子《公孫醜上》中的揠苗助長,韓非子《五蠹》中的守株待兔,列子《湯問篇》中的紀昌學射、愚公移山等,都是善于用形象的比喻來說明深刻道理的典範。

(2)議論和記叙的結合也是重要的表現手法。如《莊暴見孟子》(《孟子》),記叙了孟子跟莊暴和齊宣王的對話,又說明了“與民同樂”的道理。又如墨子的《公輸》記叙了墨子和楚王的對話,又闡明了攻宋不義的道理。此外,有些文章的結構的完整、推理的嚴密、語句的多變、想象的豐富等特點,對後來文學的發展也很有影響。

諸子百家的散文風格各異,千姿百态,如孟文清暢流利、文氣浩蕩,荀文樸質簡約,韓文深刻明切等。其中成就最高的當推莊子,他取材廣泛,想象豐富,氣質浪漫,行文揮灑自如,妙趣橫生,是先秦諸子散文的代表。