文|盧明 編輯|燕子 圖檔|網絡

我曾在十年内三登泰山。

第一次,我涉世不久,理想與現實的沖突使我心情迷惘,受老莊學說及陶潛隐逸思想的影響,萌發逃避現實之想。于是,帶着換換氣的想法去遊泰山。一路上,春風染新柳,嫩楊搖亮葉,未到泰安,郁悶之氣已消去大半。那次從大衆橋入山,沿山路東行,首參普照寺。看千年古刹,殿宇高聳,蒼松擎蓋,未聞晨鐘暮鼓,已悟宗教雖屬唯心,因系心靈逃避之所,故能自古延續之理。繼續東行,直抵王母池。見泉水清澈,池底硬币泛光,想世情若有這般清純該多好,不知那些跪拜的女人又寄托了什麼心思?!折返岱宗坊,向上攀登,過萬仙宮、窦母宮,在中天門不歇,一鼓作氣,踩着十八盤的“天梯”,直上南天門。此時,天風浩蕩,天宇遼闊,山下的人群已不見蹤影。在碧霞祠,神宇鐵瓦下,善男信女們焚香禱告,不乏七旬老妪,千裡趕來,圓一個個交通仙人之夢。我不信神,确信那些禮神的人在現實之外更有心靈期盼。這次登山,神與仙都未找到,但暫離紅塵的感覺還是得到了一些。

第二次,我旅遊結婚,懷着喜悅的心情攜妻登臨。仍是從東路北上,一路看卧龍槐,聽松濤聲,不知不覺漸入佳境。尋僻處稍憩,草搖潇灑,鳥鳴得意,更有情侶勝我,趟進溪水,相擁蜜語。我們在中天門就餐,買些紀念品,然後乘纜車向月觀峰淩雲飛渡,俯瞰雲下丘壑,領略了從未有過的驚奇。在極頂,上瞻魯台,放眼遠望,群峰如削,朗誦杜子美“蕩胸生層雲,決眦入歸鳥”、“會當淩絕頂,一覽衆山小”的詩句,放眼東南視平線以下的群山,頓覺心與天地同大。夜宿山上,俯瞰泰安城燈光璀璨,頓悟還是人間好,人間不虛無,南天門以上的天街不也是人開的麼?翌晨于探海石前觀日出,發現濃雲中一片微紅漸大漸亮,終在波翻浪湧的東海上躍出,光芒四射,一片光明。人們歡呼雀躍,這輪多少代人看過的太陽,每天都是新的!下山時,中天門以下走西路,看到山峰上萬澗奔流,彙成瀑布,氣勢恢宏,蔚為壯觀,在黑龍潭處達到極緻。下山後,回望山上,又見雲霧蒸騰。我對妻說:“糟了,此時若回到山上準能看雲海,可惜我們看不到了!”妻子勸我說:“泰山的風光,你是看不盡的!”

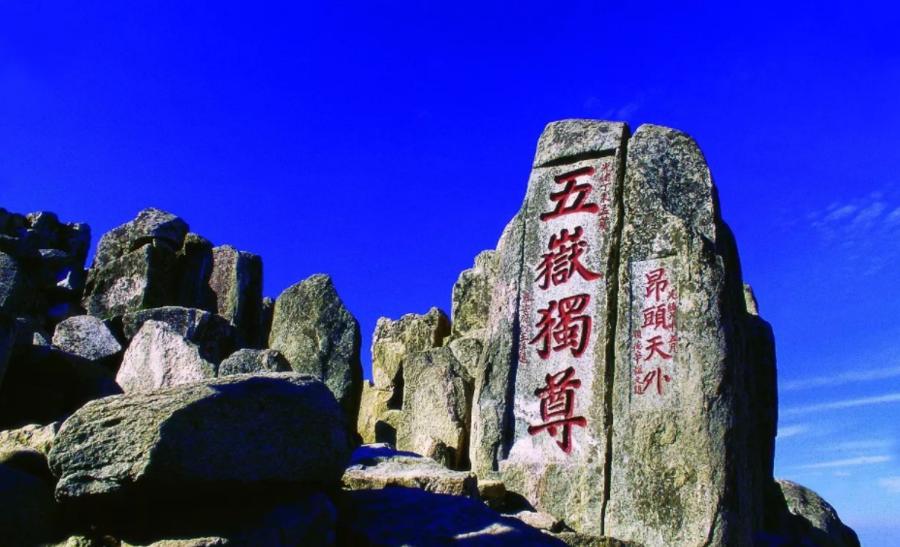

第三次,已屆而立之年的我,與同僚出差,再一次遊覽泰山。這次未登高先進岱廟。觀銅亭鐵塔,谒唐槐漢柏,賞曆代碑碣,進金碧輝煌的天贶殿,品味中華文化的博大精深。上山時,隻找以往未到過的去處。在經石峪,看崖坡上鬥大的榜書金剛經寫得雄渾蒼勁,品味另一種美。駐足五大夫松、唐摩崖、極頂一處處刻石前,賞覽之不盡的藝術,聽形象動人的傳說。在玉皇頂,見無字碑高大方正,通體不刻一字,據說取“功德之大無法言表”之意。這次遊山,我有新的感悟:一座山,就是一部史書、一部故事。泰山既是自然之山,也是文化之山。正因如此,她才千百年來被上自帝王下至黎民共同崇拜。

泰山是雄偉的,也是博大的。從不同的角度去欣賞,你會得到不同的感受,因而,她的魅力又是無窮的。

<b>作者</b>:盧明,男,1960年生人,筆名黃河入海。郓城縣委退休幹部,郓城縣作家協會主席,縣詩詞學會會長。系山東省作家協會會員,菏澤市詩詞學會副會長,郓城中國水浒學會理事,菏澤學院水浒文化研究基地特約研究員,郓城縣曆史文化研究學者。在《光明日報》、《山東文學》、《時代文學》等多種報刊及網絡平台發表散文100餘篇、小說20餘篇、詩詞詩歌1000餘首,其中《菏澤賦》在《光明日報》發表。著有《正話水浒》《水浒印象》《好漢文化探究》《郓城文史考略》(三卷)文化書籍六部,主編《郓城文學作品選》《郓城文韻》《水浒别傳》《水浒酒故事》作品集四部。在菏澤電視台主講主講水浒文化十三期。

壹點号心夢文學

找記者、求報道、求幫助,各大應用市場下載下傳“齊魯壹點”APP或搜尋微信小程式“壹點情報站”,全省600多位主流媒體記者線上等你來報料!