2019年,在市場上一件高28.5厘米、長7.2厘米、寬7.2厘米、内徑6厘米的古驵琮格外引人矚目。它是已知愙齋珍藏玉琮之冠,是吳大澂敬獻内廷的禦貢之物,亦見證了其最後一段政治生涯。而如此大料精工之作,再加上獨特的制作工藝與精美神秘的紋飾,定會成為嗜古玉者追尋的對象。

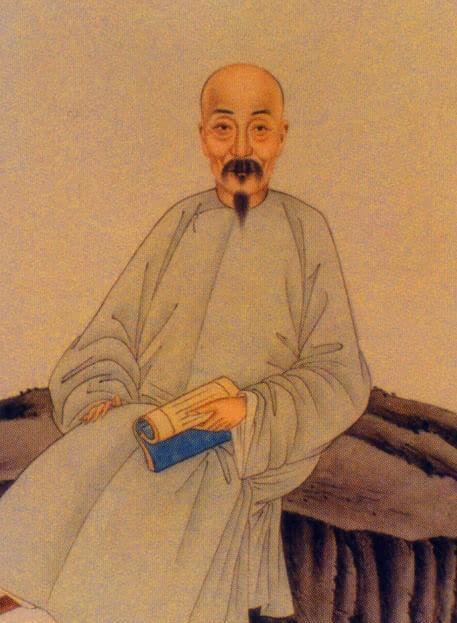

吳大澂

近年來,吳大澂、吳湖帆祖孫的收藏成為大家關注的熱點。吳大澂(1835年至1902年),原名大淳,後避同治帝諱改今名,字清卿,号恒軒、白雲山樵、愙齋等。同治年間進士,曆官陝甘學政、河南河北道、太仆寺卿、太常寺卿、廣東巡撫、河東河道總督、湖南巡撫等職。早年師從陳奂、俞樾等學者,緻力于《說文》之學。其篆書深受吉金文字的影響,生前即為師友所推重。繪畫則遠法董、巨,近師王、恽,同時人中最推重杭州戴熙。

吳大澂篆書

對于吳大澂在政治上頗受争議,但是其在金石學及書畫方面的巨大貢獻,獲得一緻肯定。作為晚清最為重要的金石學家、古文字學家之一,吳大澂著述甚豐,有《說文古籀補》、《愙齋集古錄》、《字說》、《恒軒所見所藏吉金錄》、《權衡度量實驗考》、《古玉圖考》等傳世。

禦貢——吳大澂藏古驵琮

從左至右依次是:上海博物館藏吳大澂題“組琮”、弗利爾博物館所藏高玉琮、中國國家博物館所藏十九節玉琮、

清代收藏家中,以藏高古玉著稱于世者卻不多,吳大澂的藏玉,可以說其中的佼佼者。一般古玉收藏家,大都不見有系統研究古玉的著作傳世。即使有些人留下了著作,也一般以“圖譜”、“圖錄”為名,内容重在對藏品的客觀描述與靜态記錄,沒有進行深入的研究。

吳大澂藏古驵琮與朱拓四條屏細節比較圖。

《吳大澂拓注金石各器屏》一組朱拓四條屏中,有一條著錄“組琮”拓片,與此件吳大澂藏古驵琮形制一緻。

《吳大澂拓注金石各器屏》朱拓四條屏“組琮”朱拓局部圖

吳大澂在光緒十五年(1889年)編撰完成的《古玉圖考》一書,在古玉研究上,具有裡程碑的意義,這一點後世學者如那志良(見台灣影印版《古玉圖考》那氏前言)、鄧淑萍(見鄧氏《古玉圖考導讀》)、張愛民(見張氏主編《中國古玉鑒别通論》)等,均對其書之學術價值高度肯定。