作者:馮沛祖

四代南漢王均殘暴荒淫,卻“笃信釋氏”,妄求神佛保佑,消災彌亂,延佑國祚。使得南漢成為繼唐以後嶺南佛教的又一個興盛時期。

南漢王朝盛行修建寺觀之風,環都城興王府(廣州城)新築了東南西北各七寺,共二十八寺,以上應二十八宿。其中有一座建在越秀山,名悟性寺,為北七寺之一。其故址,後人一般以為在越秀山麓,其實是誤解。

南漢時的悟性寺有兩座。一是新築,一是舊寺(今三元宮前身);舊寺在越秀山麓,新築則在越秀山上。

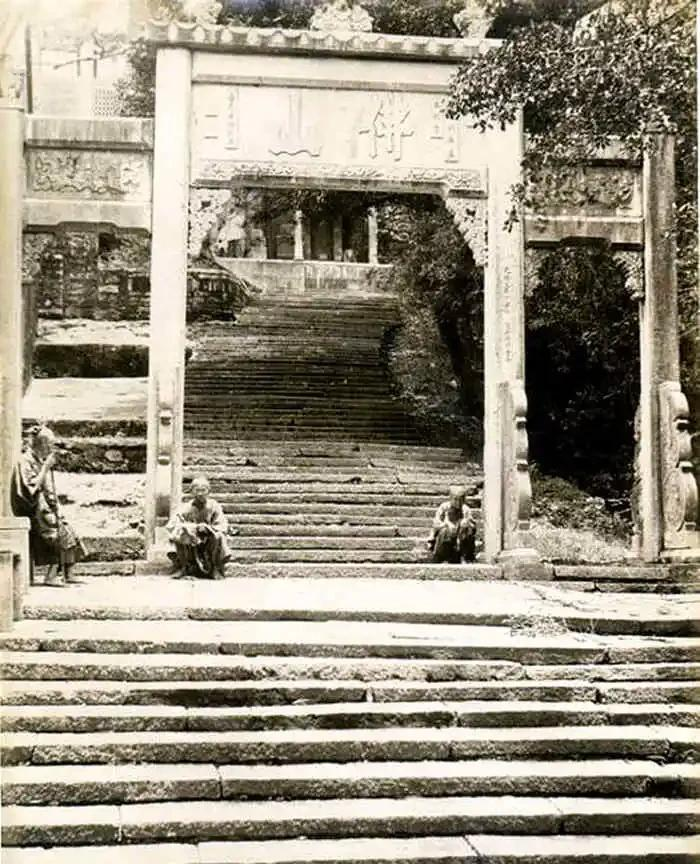

越秀山的佛山牌坊

三元宮的前身是建于東晉時的越岡院,唐代時改稱悟性寺,南漢時仍稱悟性寺。史志中說越王井,幾乎必提悟性寺,皆指此寺。如宋末《唐子西集》中的《遊廣州悟性寺》詩,如五代末北宋初人鄭熊《番禺雜志》載:“越井半存古甕,在悟性寺前。”如《羊城古鈔·仙釋·達磨》稱:“今廣州城北悟性寺井甚巨,相傳以為達磨所穿雲。”等等,不勝枚舉。說的都是今三元宮,後人卻誤以為是南漢所建北七寺之一的悟性寺,故以為在越秀山麓。

南漢新築悟性寺故址在越秀山上,具體位置,約在今孫中山紀念碑下之“佛山”石牌坊一帶,根據是:“悟性寺,南漢建。《南海志》、《番禺志》俱謂即粵秀山之萬善寺。”(《廣州城坊志》)如清同治《番禺縣志》載:“今觀音山(越秀山)萬善寺,即南漢悟性寺。”

那麼,萬善寺在哪裡呢?清道光《南海縣志》載得清楚:“萬善寺,在粵秀山,上有越王台故址,建閣于其南,唐人多登此玩月。劉龔時疊石為呼銮道。明永樂元年,都指揮花英創為觀音閣。康熙五十四年,榷粵海關使者韓繼嗣花大重修,此即南漢之悟性寺。”

清同治《番禺縣志》據明嘉靖黃佐《廣東通志》與清乾隆《番禺縣志》這樣記載:“萬善寺,在粵秀山,上有越王台故址,建閣于其南,唐人多登此玩月。劉龔時疊石為呼銮道。明永樂元年,都指揮花英創為觀音閣。後改‘名德祠’,尋複為梵刹,萬曆(1573~16l9)間重修。布政司陳性學記。”并加按語:“寺,即南漢之悟性寺。”

北城牆和鎮海樓

晚清樊封《南海百詠續編》亦清楚地記載:“萬善寺在粵秀峰巅。明永樂元年都督花英建祀大士者(大士:觀音),绮樹周遭,丹梯百級,憑欄登眺,目極千裡。”當時殿前還有座神奇的香爐:“殿前有鐵香爐一,器徑僅尺許,高可四寸,周刻十二時肖像。鑄蓋亦有十二像竅,焚香于内,曆一時則一竅出煙,他竅則否,蓋法物奇寶也。寺衲懼為有力者豪取,秘置于房,勿使人見焉。”接着記載了這樣一件事(括号文字為筆者注釋):

道光辛醜(清道光二十一年即公元1841年,時為第一次鴉片戰争時期),英夷據城北炮台,盛陳攻具,疊犯北門(故址在今解放路與盤福路相交處),炮火矢石,密同驟雨。衆見粵秀峰巅萬善寺頂,有白衣神女,披發戟指,以當夷隊;炮矢甫及雉堞即墜落。靖敵将軍以其事聞于朝,蒙恩禦書‘慈佑清海’四字,恭懸殿楣,以答神庥。

此文所記“白衣神女顯靈”(時人一般認為這神女即觀音菩薩)之事其真實性姑且勿論,卻是清楚說明萬善寺在“粵秀峰巅”。

此外還有一個例證。南宋《南海百詠》載:“劉氏山,悟性寺後山,《南征錄》謂之劉王山。蓋僞劉曾作台觀于其上。”并賦詩:“一徑萦纡夾粉牆,向來台館化僧房。周遭老木依然在,曾見劉家僞帝王。”這個劉氏山也好劉王山也好,是“悟性寺後山”,這個悟性寺顯然不是指位于山麓的今三元宮,而是指南漢劉王所建的悟性寺。劉王所作的台觀,也就是上文說的“遊台“,在“悟性寺後山”,即在今孫中山紀念碑處。

必須一說的是,其時山麓已有一座前代的悟性寺(今三元宮前身),南漢王卻還要在它的上面再建一座悟性寺,這正反映出其倨傲的心态。北宋《冊府元龜》載:“漢劉陟僭稱于廣州,改名龑(注:龍飛在天之意)……呼中國帝王為‘洛州刺史’,其妄自尊大皆此類也。”又史載南漢中宗劉晟欲盛誇嶺南之強,竟敢對外國使者稱茉莉花為“小南強”,也是這種心态。可惜當時的悟性寺建得如何,有何掌故,今存史志失載。

南漢國亡後,這座建于山上的悟性寺廢,後毀圮。

在明代以前(确切年份不詳),有人在其故址處修建了一座寺廟,名萬善寺。清同治十年《番禺縣志》載:“今觀音山萬善寺,即南漢悟性寺。”

明永樂元年(1403),都指揮花英又在悟性寺故址處修建了觀音閣(越秀山自此又稱觀音山)。

清代後期觀音閣,遺址在今中山紀念碑的山崗 清代後期觀音閣,遺址在今中山紀念碑的山崗

由于後世文獻記載的不明确或随意,緻使後人對明初花英建立的觀音閣是以萬善寺改建的,還是建立的一座建築,産生了混亂——主要是兩稱,有的文獻稱為萬善寺,有的文獻稱為觀音閣(或觀音廟、觀音殿、綠瓦廟、名德祠、玉山樓、觀音寺等)。

細考今存史志文獻,可以大緻确定明初所建的觀音閣,是以萬善寺改建的(故後世仍稱萬善寺),或者說是擴建的,并非兩座建築。理據如下:

1、在所有史志文獻記載中,若記載了此處的萬善寺的,就沒有同時又載有一座觀音閣(或觀音廟、觀音殿等)。反之亦然。

2、第一次鴉片戰争時英軍炮擊廣州城,民間相傳觀音菩薩顯靈護佑羊城。清·王端履《重論文齋筆錄》記載觀音是在觀音殿上顯靈,清後期《南海百詠續編》則載觀音是在萬善寺頂顯靈。顯然是同一座建築,不可能同時跑出來兩個觀音菩薩。

3、清嘉慶《羊城古鈔》明确記載:“萬善寺在觀音山。明永樂初,花将軍創為觀音閣。”

4、在晚清越秀山照片上,可以清楚地看到觀音閣,而其旁邊并沒有另一座建築(萬善寺)。

也就是說,在明清兩代文獻中提到的萬善寺、觀音閣,實是同一座建築的兩稱。

老廣州多稱越秀山為觀音山,即源于這座觀音閣。

顧名思義,觀音閣是供奉觀音菩薩的。人們因閣而稱山,越秀山便被叫成觀音山。“明永樂初,指揮花英于山颠起觀音閣,俗呼為觀音山。”(清道光《廣東通志·山川略一》、清《大清一統志》)。不過,這“俗呼”越漸流行,至成正名。明代、清代與民國時期廣州地圖,标觀音山名的不比标越秀山(粵秀山)名的少。民間更是多稱觀音山。後人有聯題觀音山:“求自在不自在,知自在自然自在;悟如來想如來,非如來如是如來。”聯語充滿禅機。

觀音閣的送子觀音像,是越秀山的觀音閣嗎

另有一說,稱當年人們所稱之觀音閣,其實是供奉水星神的廟,而非供奉觀世音。晚清陳坤《嶺南雜事詩鈔》這樣記述:“粵東位宅南離,火德最盛,越秀山頂舊建廟,禮孛星之神;孛,水星也,取相克之義以鎮壓炎陬。俗訛為觀音大士.因呼觀音山。循麓至頂石梯百步.士女進香多乘筍輿……”孰是孰非,無從确考。清代時,此廟則是肯定供奉觀世音了,而且香客甚衆,清同治《嶺海菁華記》載:“山巅有觀音閣,奉大士像,香火盛行。”同樣是《嶺南雜事詩鈔》的記載:“省城内粵秀山上立廟,奉祀觀音大士,因呼為觀音山。”還可以肯定的是,晚清時自山麓至山頂是建了“石梯百步”的。

越秀山又稱觀音山,還有一個傳說是有關明太祖朱元璋與道人鐵冠子的,詳上文《鎮海樓》。不贅述。後人一般多認同觀音山之得名源于觀音閣的說法。

觀音閣是當年名勝,為廣州城居民求神的主要寺廟之一,香火旺盛;更是觀光勝地。“遊人賦客,憑虛蹑勝,極目千裡。亡論元教有無,然樓閣森嚴,山川增勝,實為嶺表壯觀……山川形勝,瞻望所關。”(廣東承宣布政使司左布政使陳性學《修複粵秀山觀音閣碑記》)

觀音閣後來廢置,改建為名德祠,祀曆代名德高固、楊孚、董正、羅威、唐頌、疏源、陳修、王範、黃恭等九人。後來名德祠廢,仍改為觀音閣。(見明嘉靖《廣東通志》)

讀本号文章,品廣州往事:

走私真相:霍英東挑戰禁運令

榨粉街内的大清遺民

百靈路曾經是個藝術窩

曾經世外桃源的基立村