2018年,一部《流星花園》讓80後90後陷入集體懷舊的氛圍。

事實上,還有一部電視劇,也有這種功能。

并且這部劇已經默默在本周迎來了開播的11周年。

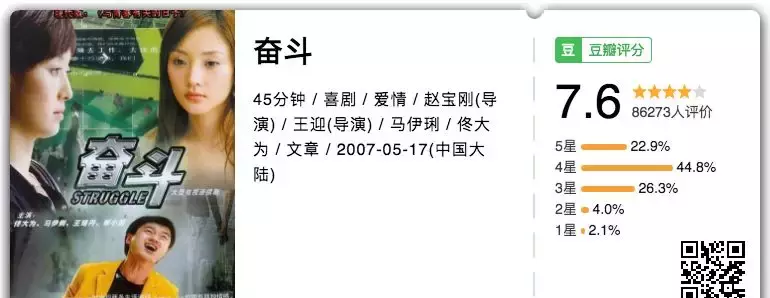

嗯,這劇就是2007年5月17日首播的《奮鬥》。

2007年,内地電視劇就火了一部《亮劍》。而那之後,國内電視劇經曆了一段靜寂期。在電視劇行情一路走低的形勢下,《奮鬥》卻出乎意料地奏出了最強音。

在《奮鬥》帶動下,佟大為、馬伊俐、李小璐、文章、王珞丹成為那一年最火的一批明星,而一些以往并不引人矚目的内地青春劇也開始重新被人們所認識。

當年的媒體,也将《奮鬥》這部劇稱為:“大學畢業生的奮鬥聖經”。

《流星花園》風靡亞洲的時期,幾乎所有看劇的男觀衆都想成為F4,女觀衆想成為F4的女人。

相比于《流星花園》比較單一(fu qian)的影響,《奮鬥》對觀衆的影響可以說更加全面而深遠,總結起來就是一句話:

影響了一代青少年們“立志成為文青”,從此走上了裝逼這條不歸路。

男孩紙裝逼第一守則:Polo衫的領子必須立起來

要成為“文青”,最基礎的條件就是:總是在思考人生,思考愛情,思考目前的狀态,思考關于世界的一切……

于是,這些思考,轉化成了這劇中最經典的一部分,這劇的台詞。

關于愛情:

夏琳說:

跟你在一起就是好日子。

關于婚姻:

向南說:

别看哥們拖家帶口的很疲憊,其實哥們心裡美着呢。

關于人生:

徐志森說:

人生中的各種事情重要的不是你做的很爽。很順利,重要的是你知道什麼時候“踩刹車”,知道什麼時候調整自己。

關于畢業:

劇中的老師說:

幾年之後,當你們在社會上撞得頭破血流的時候,到那個時候,你們校慶時再回來聊一聊,看看他們有沒有老師善意。希望同學們步入社會後,對社會多做貢獻,最後不要忘了培養過你們的母校。同學們,再見!

劇中的學生們說:

老師,請留步。我們舍不得您,非常非常舍不得您,但是我們必須告訴您,我們必須離開您,我們必須去工作,去談戀愛,去奮鬥,這件事十萬火急,我們一天也不能等,請您接受我們離開前最後的問候。

……

事實上以上台詞也隻是這部劇中的一小部分,整個劇中“富有哲理意味”的台詞可以說是比比皆是。

可以說,《奮鬥》帶動了當年的口頭文化,北京人那股子貧勁兒,成為了全國青年人争相模仿的特色。

而這些台詞在傳播上,更是沖擊了原本隻是充斥着非主流語錄的QQ簽名。

除了台詞,這劇對當年文青們最大的影響更在于,帶火了一種生活狀态。

在《奮鬥》裡,陸濤、米萊、向南、華子等人,把一座廢棄的工廠改造成了loft,在裡面裝修上了塗鴉牆、小花園、撞球廳。

他們還給這裡取了一個悲傷逆流成河的名字叫“心碎烏托邦”。據說住在裡面的人,都曾為心中烏托邦式的理想不能實作而心碎過。

看着他們一群好朋友住在這樣一棟大房子裡,一起歡笑,一起哭泣,一起奮鬥,所有看劇的人估計都是以種草了一種全新的生活方式了。

多年後的今天,798成為了來北京的遊客必去的地方;而loft房型也成為了各種“創業公司們”辦公場所的裝修首選。全國各地的“文創園區”裝修方式幾乎都按照“心碎烏托邦”來裝潢。

而這些“文青文化”的創造,則都要歸功于此劇的編劇:石康。

石康是什麼人呢?經常看《曉說》的朋友可能會發現,高曉松提過他。

提他的同時,還帶上了另外一個人,那就是老狼。當年老狼和石康曾有段時間“混迹”在一起。用高曉松的話就是:

有一天老狼特不高興地跟我說:“我特别讨厭你們這些名校生,一身的臭勁。”他本來也是名校生,也是那臭勁,後來受了點挫折,被迫跟石康混在一塊兒了。

根據高曉松的爆料,在石康早期的作品《晃晃悠悠》裡,曾經寫到過一段,他們三個人在廈門發生的故事:

“運氣是一回事,時間是另一回事。這一段我是有時間沒運氣,華楊不這麼看,他說我們是在混時間等運氣,果真不幸被他等到了運氣。

快到新年時,他和劉欣到一家唱片公司去嗅一個小蜜,正碰到一幫人在那裡唱歌聊天,華楊對着他想嗅的那個姑娘唱出了“我一眼看見了你的那個部位”,然後進一步發揮,唱什麼“誰把你的長裙撩起,誰為你脫下内衣”。

後來此歌的旋律被唱片公司的一個制作人所賞識,填了一段少男少女喜歡聽的新詞,華楊出了一盤錄音帶,一舉成名,到了93年春節一過,連自由市場的小販都會唱他那首歌了。那首歌是劉欣寫的,劉欣和華楊從此傍在一起,專心出名掙錢,遠離混混世界,忙得不可開交。”

節選自:石康《晃晃悠悠》217 節

應該不難猜到:上面文中的人物,“我”是指石康,“華楊”指老狼,“劉欣”指的是高曉松。而那首被用來嗅蜜的歌曲,就是《同桌的你》的小樣!

“誰把你的長裙撩起,誰為你脫下内衣”,這樣的歌曲,這樣的詞句,誰能想到我們小時候人人傳唱的,其實隻是當年文青們拿來泡妞的作品?

高曉松老狼

我們上面提到的這本《晃晃悠悠》可以說是1999年度中國最暢銷年度小說。

火到什麼地步呢?

發行量達百萬冊以上,中國的大街小巷各種書店及書攤兒,布滿了這部小說的正版盜版。

于是這本小說在當時被冠上了“中國第一部具有劃時代意義的青春小說”這個稱号。

這本書連同石康之後出版的《支離破碎》、《一塌糊塗》,被稱為石康本人的青春三部曲。這三本書創造了巨大的銷量,并成為中國青春文學的經典。

甚至在世紀之交,有人提過這樣的觀點:中國當代的春青文學是從石康開始的。

石康

然而,“青春文學教父”這事兒,有利也有弊。

利的地方我們前面已經說了,而弊的地方,就是這劇争議了多年的“價值觀”問題。

雖然劇名叫“奮鬥”,實際上更像是“拼爹”:

男女主一個渣男一個小三,就華子算勵志點,根本看不下去的劇,和奮鬥一點關系都沒有,非要牽強說有也是拼爹!

甚至有網友直接diss庸俗:

除了語言貧得有王朔之風之外,内容到意義都很牽強,同一切庸俗的青春偶像劇一樣,人物性格都很幼稚,幾近為所欲為,邏輯很難自圓其說。

事實上,每個作家的作品,多少都與自己的經曆有着逃脫不開的關系。石康的小說情節基本上都是按照同一套路來的,也許這是因為他的生活總是如此。

例如:“青年文學”的接班人:郭敬明。他每一步作品拜金文化的背後,可能都承載着小鎮青年一步步爬上财富尖端所受過的委屈,越是缺啥你就容易強調啥;是以,我們的小郭同學可能五行缺錢吧。

而石康與他的接班人比起來,缺的則是“情”。

石康是個好作家,但不是好男人。他寫起東西來妙筆生花,正如他勾搭姑娘時口吐蓮花。他的小說讀起來順暢無比,即使有着淡淡憂傷的抒情氛圍,也依然毫不做作。

看起來就像你最好的一個發小,坐你面前,剛開始有點腼腆,但是說着說着就嗨起來了——自己摟不住,什麼都給說出來了。

按照我們剛剛說的缺啥就愛說啥的原則來解析《奮鬥》裡的男主陸濤:

雖然他是一個自私毫無責任感遇到事情就逃避的渣男。但劇中的他卻又是一個愛情、親情、友情全都完美地擁有的“幸運兒”:

富二代前女友和現女友都毫無原則地愛他;他的哥們兒也毫無原則的包容他;而他的兩個爹,一個有錢一個有權,也能在關鍵時刻挺身而出……

如果我們将陸濤從男主改成女主,那麼你發現了啥:

是的,其實《奮鬥》歸根結底就是一部男版瑪麗蘇神劇。

雖然這劇在深度上無法更進一步,但這劇在當年能成為現象級經典,甚至現在重溫也能很好地看下去,最大的原因還在于:

它為大家創立了一種理想化的世界,一個烏托邦一樣的世界。

如果關注近幾年國産劇的發展,你不難發現:

某種意義上,從《奮鬥》到《蝸居》再到《歡樂頌》,當代年輕人逐漸喪失了那種積極刻意進取的心,而是漸漸在現實壓力下沉淪,甘于現狀,物質化。

在《奮鬥》裡,陸濤是拼爹拼前女友,但他學建築系的他,的确是為了建出自己心中的房子而奮鬥;夏琳雖然是個小三,卻也将設計師當作自己的事業理想。

而到了《歡樂頌》裡,所有人看似都在奮鬥,但他們奮鬥的動力,似乎隻是“過得更好”。

曲筱潇是為了向爸爸證明自己,順便繼承下家業;小蚯蚓和關關也有奮鬥,但奮鬥的同時更多的是初入社會人的迷茫;樊勝美倒是很明确,為了紮根在上海;至于安迪,反正我是沒搞懂她是為了啥?

這些年來,科技的快速發展,讓整體社會都充斥着物質化的氣息。

每年更新一代的iPhone讓你來不及更換就已經落後;快手抖音等app讓我們的時間在不自覺間就消耗殆盡;文化産業越來越發展,人們卻越來越“沒文化”。理想就此也變成了一個虛無主義名詞。

雖然《奮鬥》無論在當時還是現在看來都不是一部多麼完美的電視劇,但我将會一遍又一遍去重溫它。因為這部11年前的狗血劇中還殘留着那個叫做“烏托邦”的聖地。