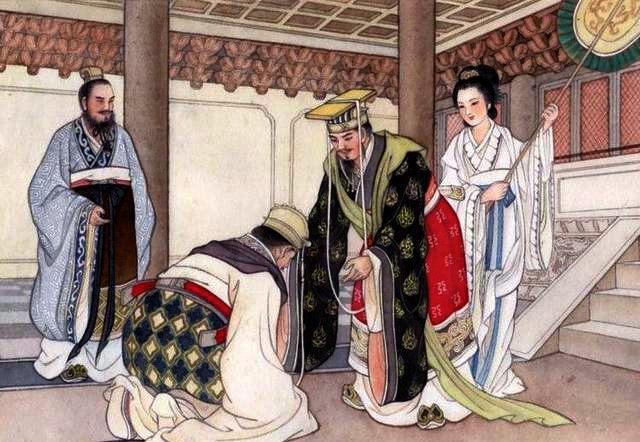

論語故事之三十四:孔子談幾個曆史人物

(孔子評論的幾個曆史人物)子産、子西、管仲是春秋時期的幾位大夫,子産是鄭國的執政卿,子西也是鄭國的大夫,管仲是齊桓公小白的大臣,輔佐齊桓公成就齊國霸業。那麼子産如何呢?孔子說,惠人也。子産在鄭國做大夫時,為鄭國人創造了許多福利,惠及鄭國的百姓,是以孔子以“惠人”作為對子産的評價。

子西如何呢,孔子的答複是“彼哉!彼哉!”,按照李炳南《論語講要》的解釋,就是:那人嗎?那人嗎?這個評價,還有貶義,是以文言文中有許多這樣類似“口水化”的表示。

那麼管仲如何呢,孔子說:人也。回答很簡潔,他說,管仲稱得上是一個人了,這裡的“人”,又可通“仁”,管仲為何稱得上仁呢,仁在儒家思想中,居于核心地位。這就要提到一件事情。

伯氏是齊國的一位大地主,因事被剝奪地産,有三百那麼多,伯氏的采邑是在骈邑,大約在今天山東青州、臨朐一帶,伯氏被奪地後,生活困難,隻能吃一些粗疏的飯食,但是伯氏對管仲終身都沒有一句怨言!可見管仲的裁判合情合理,令伯氏心服,這個事情證明了管仲的“仁”。

本段涉及的原文如下:

或問子産。子曰:惠人也。問子西。曰:彼哉!彼哉!問管仲。曰:人也,奪伯氏骈邑三百,飯疏食,沒齒無怨言。

(對的人要在對的位子上)接下來孔子用例子來講了一段用人的道理,有深刻的含義,他說,孟公綽如果做趙氏、魏氏的家老是很合适的,但是卻不能做滕、薛二國的大夫,這是什麼意思呢?

孟公綽是魯國的大夫,為人清廉而賢,而“家老”則像今天的顧問,趙氏、魏氏都貪賢,即喜歡賢士,而二公的家老無職,即事情不多,是以孟公綽可為二公的家老。滕、薛則是兩個小國,小國的大夫事煩,孟公綽的才能則不能勝任了。

這段說明了有些人的才能,可以做顧問、研究員,但是如果做具體的事情,就無法勝任了,有些人指揮打仗很厲害,但是如果去做說服,可能就不适合了。

本段原文如下:

子曰:孟公綽為趙、魏老則優。不可以為滕、薛大夫。