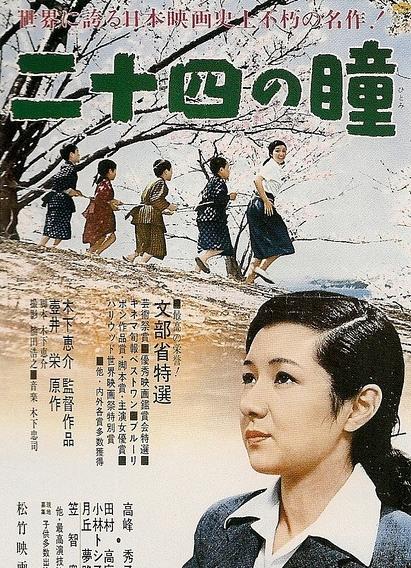

黑白故事影片《二十四隻眼睛》是日本影壇近六十年以來一拍再拍的經典故事題材。影片《二十四隻眼睛》是一個講述年輕女老師大石獨身一人,來到濑戶海邊偏僻的小豆島鄉間擔當國小老師的親身經曆,真切表現了美麗大石老師用心費力,手把手教養孩子,拉扯成長她膝下十二個剛剛入學又不大懂得人情事故的孩子們的喜怒與哀樂。談及并接觸這12個少年兒童時代的所謂“青春蒙懂期”時,大師老師的心是朦胧和疾苦的。不知怎麼,影片《二十四隻眼睛》裡面那水島與山鄉國小裡頭的小男生們的這一個青春期來得那麼的早早?這這這,怕是要比意大利電影《西西裡美麗傳說》,比俄羅斯電影《醜八怪》,比法國電影《放牛班的春天》等等藝術影片裡面的男孩子們,都要青春期的早。

對于這樣一部十分講究人性和人性的青春級别“反思”電影,我們觀者也是特别需要依着影片故事深處具體而又客觀的情形,前來看待畫面中那些小孩子們的艱辛成長與不幸年代。應當講從影片一開,故事就告白了大石老師來到邊疆小島上的“不幸”遭際,她是一個城裡來的外鄉女人,漂亮有修養還騎一輛單車,不免惹得村裡老少嫌嘴白眼。于是大石小老師隻能我行我素,她有她教育孩子和帶孩子的方法。我從少年對就總以為,好象凡是沒有當過母親年輕美麗的女老師自然而然最會當老師了。影片《二十四隻眼睛》裡面,大石小老師就是這樣的一位美麗女老師。曾經大石老師的心與今日媒體廣言勇救學生的最美女教師的心一樣的美。

銀幕明顯表現了女老師的動情與情緒?年輕大石老師在與個人身邊這些小山莊孩子們互往心結時,學生們仿佛也跟自己的年輕女老師鬥智鬥勇鬥着。比如在鬥心眼上面。實在說學生壓過老師了。東方日本電影畫面裡所展示的這一群小男生們的性心理,遠不如西方電影鏡頭裡面男學生們成熟的那麼雅緻,那麼有理。因為我們可以從電影《二十四隻眼睛》的第三十六鏡節當中,看到小男生挖坑戲弄大石老師并且把老師腿摔斷的場景。我反複看過十幾遍這—組電影情節,最後心裡還是覺得,僅僅說小男生們惡作劇是不夠的。甚至有那麼一點人之初性本惡的味道。正因如此,這偏僻的海彎一隅才十分應當來一個老師。而且是一個天生麗質的女老師。

生活常識告訴我們,國小生似乎天生沒有女老師善良。倒也并非,之初本惡。但是,美卻是能夠怡人養眼靜心傳染的。真情可以沐浴人的心靈。小孩子看探他們世界的唯一視窗應當是他們的雙眼。于是導演比較智慧的為影片命名《二十四隻眼睛》。用還是比較單純眼晴看世界,感受美的的事與人,成為沐浴心靈視窗的第一境界,應當會有用的。尚未聽說人老珠黃七老八十以後,還能仰仗美感來救治腐朽軀體的道理。也隻有入世方淺的天真孩子吧,常常能夠跟美的人和美的東西在一起,才真的有可以淨化心靈。美是能夠淨化心靈的。美是一種情。進階感情。往往在藝術作品裡,進階又良性的感情常常又是被詩意化了的。

在這部日本影片《二十四隻眼睛》當中,我們就再一次聽到了東瀛《西條八十詩集》裡的名篇吟歎:“山上的烏鴉帶來了,一隻紅色的小信封,打開來看真可怕,月明之夜山在燃燒,怪事把我驚醒,原來是一片紅葉。”搖曳記得日本名片《人證》裡面也引用到了《西條八十詩集》的名篇。正因為影片《二十四隻眼睛》中的孩子們身邊有了大石老師的人美和情美,是以孩子們還算是在艱難中比較順利地成長起來了。不過,也正是這幾個小男生調皮搗亂,偷設陷井弄折了大石的腿。大石老師養傷期間,十二個國小生的學習生活完全亂套了,全班同學們就象失去了視如己出的骨肉一般。

代課男教員根本不能了解大石老師從前的親情教育線路,古闆男教員念經似的帶領十二個孩子唱歌:“希希希夫米米米伊伊伊姆伊,米米米米夫夫夫希希夫希米。”曾經在大石老師熏陶下,有了一定音樂素養的孩子們哪裡受得了這個。于是課間,孩子們重又回到了大石老師教給他們童謠的日子裡:“小蝌蚪黑黝黝,圓腦袋長尾巴,沒有手和腳,也能輕快地遊 ……”海角天涯裡的孩子們想到了大石老師哺育自己的心血和友情,想到了大石老師以德報怨,用情還情,孩子們在老師的美德面前,心裡頭知錯了。

畫面更是一種心情。小男生們決定去探望大石老師。男孩子們主動聯手了小女生,全班一共十二人排着長長一隊,隔海跨山去看大石老師。一路之上嘴裡還唱着老師教給他們的歌謠:“山上的烏鴉帶來了,一隻紅色的小信封,打開來看真可怕,月明之夜山在燃燒,怪事把我驚醒,原來是一片紅葉。”美是一種感情。進階的真情實感。影片《二十四隻眼睛》所透視的正是這樣一種原生美的感情。是以她一直都是日本電影史上叫觀衆動情掉淚最多的一部藝術電影。無論從前芒果秀或者如今國際影壇上,一直幾乎成形着一種師生友情關系的類型影片。比如前蘇聯的《鄉村女教師》,比如伊朗的《黑闆》《小鞋子》,比如中國的《鳳凰琴》《一個都不能少》,比如法國的《放牛班的春天》,比如德國的《教室别戀》,等等。而且對于這一類經典的教育片總在重新翻拍着。大約是渴求推陳出新?但是顯然每一次重新拍攝老片都沒有超越首次電影創作的。比如這一部影片《二十四隻眼睛》。一拍再拍也沒有能夠超出第一代木下惠介掌鏡的整體藝術水準。甚至反爾引來歧義。

1987年夏天,東瀛當代電影藝術評論家石坂昌三在《電影旬報》上面撰文回憶講道:影片《二十四隻眼睛》再次改編拍攝時,朝間義雄導演删剪了片中八月十五日女主人公與母親月下談心長鏡。可是這一段情鏡在木下惠介導演的執筒下卻是那樣的不可多或缺。由此看來,我們是不是可以這樣講,現代電影的藝術家心裡,對于畫面當中那些比較有情有義的東西,顯得煩燥了一點?确實有的時候,生活也好,創作也罷,衷情守一,怕是要格外寂寞的。我們償試着把木下惠介導演的影片《二十四隻眼睛》中那一長段大石母女對話的情景拿出來,在這裡看一看當代電影都删削掉了什麼?這是電影當中的第二十八鏡節:月光下大石老的家裡,判改學生作業的大石老師對做針線活的母親說道,媽媽今天我問男老師,為什麼這裡的鄉親都不願意跟我打成一片?他說可能是你穿西裝和騎自行車造成的。他們看不慣我穿西裝和騎自行車,認為我不好說話。大石母親歎了口氣講,自行車是分期付款買的,西裝是哔叽和服染了改的。

而且畫面還表達說,大石老師總不可以步行八九公裡上學校吧?大石老師回允母親說:我沒事媽媽,隻要我每天一到學校看見那海水一樣清澈明亮的二十四隻眼晴,我就啥煩惱都沒有了,管他們大人講什麼。大石老師這裡的意思是講,大人沒有孩子純潔。雖然大人不純了。但是大石老師的美情卻滋潤着十二個水島裡面孩子的晶瑩心。電影裡面,大石老師心裡對于她膝下的孩子們并無成見。她的意思主要是想表明,什麼事情都壞在大人身上。比如影片中揭示的那場罪惡戰争,本來與孩子們無關,但是後來不久,大石老師身邊的孩子們也被迫上到前線去了。作為一部反戰影片,《二十四隻眼睛》沒有正面描寫戰争的血流成河,生靈塗碳。而是通過一灣平靜海角天涯的國小校裡的師生視角,放射并且透視出戰争的殘酷無情,對于普通民間百姓的不幸迫害。在這部電影的末尾場景當中,有一大段畫面内容相當醒目地吐訴出了電影的深層主題。

這一段故事巳經與電影啟鏡之初,過去了18年。後來的這一個時候,巳經是公元1946年的春天了。影片《二十四隻眼睛》中曾經的孩子們都己長大成人,有的也巳經魂銷大海。這時的大石老師巳經擔負起了“二十四隻眼晴”們的下一代人的老師了。曾經的“二十四隻眼晴”與大石老師重新相聚之際,孩子們送給老師的禮物,是一件嶄新的自行車。孩子心是純潔的心。這個時候的大石老師,她她她她甚至可能巳經都騎不動她的那一輛自行車了?這個時候,學生們贈與大石老師傳一輛新自行車做為一件後學禮物出現在銀幕之上,這是一幕讓人心惜感動的畫頁。觀衆看見了大石老師接受這件禮物時,她的身上穿的是傳統的民族和服。這一件不同尋常的禮物當然也是一種美的寄托,是一種感情的表達。是一種進階的恩情傳遞。

我們看到,這時的大石老師巳然變成蒼桑老者時刻,她教導過的孩子們又圍攏來到了她的身邊。大石老師還清楚記得:自已滋潤過的那二十四隻眼晴。她她她老了,但是她,她卻還能夠清晰認真地讀見身邊12個孩子們的大名字小乳名:岡田矶吉,竹下竹,德田吉次,森岡正,相澤仁太,川本松江,西口美佐子,香川益野,木下富士子,山石早苗,片桐琴江,加部小鶴。這這這是一共十二位學生的名字。她們整整好是二十四隻眼晴。記得那麼那麼的清晰:年輕麗質的曾經大石老師在山鄉水島國小校第一次點名時候,她對着自已面前六位小男生名字名後面都特别注意加上了對男子的君稱。

此刻我的心以為,這這這也一定是大石老師對自巳膝下這些小男生們的一份格外關懷吧?大石老師用她自巳的夫妻方式與名額,用心呵護帶出來了一代又一代的孩子們。而且這些山鄉裡的孩子們一個一個都長成了有用的人。桃李天下。大石老師用她年輕麗質的美情滋潤和染傳了十二個水島裡面孩子的晶瑩心。今天桃李天下。明天有用的人。

老師心上的二十四隻眼睛,育人就是沐浴和滋潤心靈。