在日常生活中,我們通過動作、語言互相交流。那麼有沒有一種可能,我們交流的方式不再僅限于這些語言動作,而是通過腦電波就可以進行互動?

當然可能!

這種技術就是腦機接口技術。顧名思義,腦機接口技術是一種在大腦和計算機之間建立直接聯系的技術,而不需要外周神經肌肉組織參與。這項技術可以實時記錄大腦的活動情況,将其中攜帶的資訊“解讀”出來,變成計算機和其他裝置也能明白的指令,進而完成操作,達成目标,實作“心想事成”。

著名實體學家霍金生前是一位“漸凍症”患者,數十年來他隻能靠手指和眼角肌肉的微弱動作來表達意願。如今,随着腦機接口技術的發展,計算機對大腦的解讀日益迅速和精準,類似霍金這樣的“漸凍症”患者将大幅提升生活品質。同時對于普通人,未來“意念控制”實作“心想事成”,也将使我們的工作生活發生巨大變化。清華大學醫學院神經工程實驗室教授高上凱和高小榕帶領團隊已經做了20年的腦機接口研究。記者日前探訪該實驗室,揭秘腦機互聯如何“心想事成”。

<h1>戴上帽子即可解讀“意念”</h1>

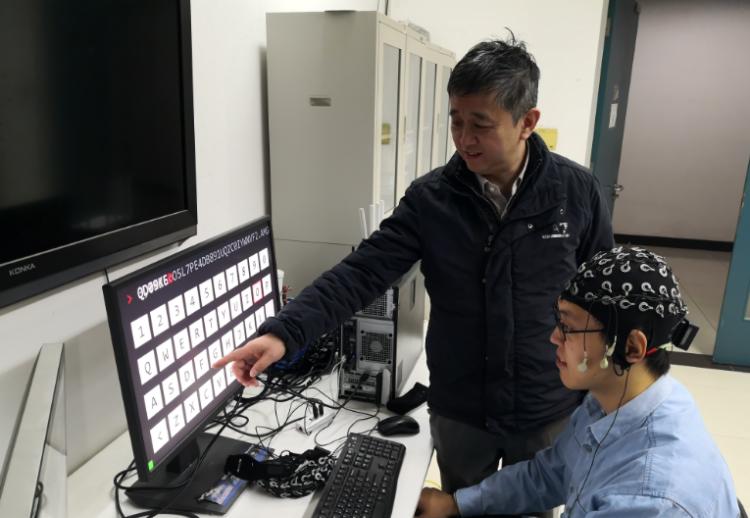

日前記者來到清華大學醫學院。在神經工程實驗室,高小榕教授正在指導學生開展科研。隻見一名學生戴上了一頂奇特的帽子,上面密密麻麻地分布着各種傳感器。他目不轉睛地看着眼前的電腦螢幕,上面一張張字母卡片在不斷閃爍……

清華大學醫學院神經工程實驗室,研究人員正在開展腦機互動的研究實驗。

高小榕介紹,我們的大腦時時刻刻都在活動。在這個過程中,伴随大腦神經活動的腦電波信号在不斷産生。如何擷取這些腦電信号,與計算機系統相連接配接,讀取資訊,目前主要有兩種方式。一種是侵入式腦機接口,即通過開顱手術直接在大腦皮層植入電極來記錄腦活動。侵入式腦機接口由于可以直接監測到大腦皮層的活動,因而采集到的資料品質較好,可以實作比較複雜的資訊讀取。但因為安全性和手術創傷等問題,目前還處于實驗室探索階段。

另一種就是現場學生們正在開展的非侵入式腦機接口。它隻需要像戴帽子一樣佩戴上腦電采集帽就可以實作。“這種方式的弱點也顯而易見。畢竟我們讀取的腦電是透過厚厚的顱骨傳遞出來的,信号品質要差一些,是以準确解讀這些腦電信号的算法就變得尤為重要。”高小榕說,非侵入式腦機接口也是國内學者普遍開展的研究方向。

1999年高小榕就開始做腦機接口的研究,到今年已經整整20年了。他帶領團隊首先提出了穩态視覺誘發電位腦機接口,大大提升“意念控制”的準确率,成為無創腦-機接口三種主要範式之一。

如何了解這種大腦與計算機互通的原理呢?高小榕說,大腦神經電信号存在跟随效應,如果以一定規律對人施加外部刺激,例如讓人看一個每秒閃爍15次的小方塊,就會發現從頭皮上記錄到的腦信号也具有對應的規律,每秒起伏15次,是以,如果給人呈現以不同規律閃爍的小方塊,并給它們預先設計好不同的含義,那通過分析腦信号的規律,不就可以知道人在看哪個方塊,想要輸入哪種指令了麼。

<h1>“意念打字”速度接近常人</h1>

今天夏天在北京舉行的世界機器人大會上,有一場特殊的“角逐”備受關注。選手們帶上特殊的“頭盔”,緊盯電腦螢幕,一言不發。“頭盔”上交織着線纜,螢幕上出現一幅幅字母圖案。隻見,一個個字母在螢幕的文本框内陸續出現。這是本次世界機器人大會腦控打字記錄挑戰賽上的一幕。

今天夏天在北京舉行的世界機器人大會上舉行腦控打字技能挑戰賽。選手們通過腦機互動,用“意念打字”展開比拼。

選手們正是采用了非侵入方式實作腦機互聯,用大腦控制電腦,用“意念打字”展開比拼。最終來自天津大學的魏斯文,在澳門大學與香港大學聯合團隊開發的算法支援下,以每分鐘691.55比特的理想資訊傳輸率獲得冠軍,這也創造了一項世界紀錄。作為大賽的專家組副組長,高小榕告訴記者,魏斯文當時的成績相當于在100%準确率下以0.413秒輸出一個英文字母。這個速度已經高度接近我們日常使用手機進行文本輸入,“已經非常了不起!”他說。

利用腦機接口進行資訊互動,在康複領域也大有可為。今年,高小榕團隊的研究成果讓一位“漸凍症”重新“開口”與家人交流的故事,登上了熒屏。平面設計師王甲是一名“漸凍症”患者,過去的他熱愛運動,英俊陽光。但随着病魔侵襲,王甲失去了生活自理能力,無法站立,無法移動手腳,甚至無法說話,隻有眼球移動。“其實他能聽,能思考,但就是無法表達,很痛苦。”高小榕說,他們跟王甲家人多次溝通,針對王甲的生理特點,開發最适合他的腦機接口算法。

使用的那天,研究團隊早早來到王甲的家中,幫王甲洗幹淨頭發,戴上“頭盔”。開機,打開程式。王甲緊盯着螢幕的一個個字元,眼球不時輕輕轉動。神奇的一幕發生了:螢幕首先跳出一個字:擦。王甲的父母首先讀懂了這個字的含義,馬上幫他擦淨嘴角的口水。緊跟着,螢幕上又跳出一句話:感謝大家的關心!王甲的父母激動地流下了淚水,“以後終于能跟孩子交流了!”兩位老人說。

<h1>讓機器人替腿“幹活兒”</h1>

在不久前舉行的北京地區廣受關注學術論文報告會生物醫學工程專場中,高小榕又向大家展示了另一個神奇的研究領域:基于小腿表面肌電的智能機器人協同控制方法。通俗地了解就是:通過捕捉肌肉的電信号,讓機器人替腿幹活兒。

2014年,高小榕團隊接受了一家國内頂尖科技名營企業的邀請,開始帶隊攻堅,目标是通過采集肌肉電信号,解讀人的步态。以此開發的智能裝置既可以預警老年人的跌到問題,也可以研發智能假肢、智能輪椅等,通過判斷使用者腿部肌肉信号,智能識别使用者的行動意願,驅動雙腿或者輪椅前行、後退,“這樣又能大大改善一大批行動障礙群體的生活品質。”高小榕說。

肌肉電信号是骨骼肌肉群接收從腦神經信号傳導過來的控制資訊而産生相應收縮時伴随的電生理信号。計算機從相應的骨骼肌對應的體表上擷取,因為沒有了顱骨等阻礙,采集起來比腦電信号容易的多,信号可靠,易于辨識。但研發過程中發現,它的缺點也十分明顯:首先,骨骼肌的疲勞速度遠遠比大腦要快。過了10分鐘、20分鐘,肌肉就開始出現疲勞現象,進而出現動作變形,這樣肌電信号也出現紊亂;同時,因為腿部的活動尺度比頭部要大得多,采集信号的電極與骨骼肌無法完全實作貼合,會帶來信号不穩定;此外,電極的位置偏差也會導緻信号出現漂移。

針對這些困難,高小榕帶着團隊學生做了大量的努力,包括采用遷移學習等信号分析方法。終于研發成功。

據介紹,這套人機互動系統由肌電采集子產品,模式識别子產品和機器人控制子產品構成。其中肌電采集子產品采集受試行走中的肌電信号,将其放大采集後通過藍牙通訊送入模式識别子產品;模式識别分析子產品對信号進行處理,然後發送給機器人控制子產品;機器人控制子產品将不同指令輸入給智能機器人,進而控制機器人的運動。

實驗顯示,8位受試者在實時互動控制中,分别執行前進、後退、左轉、右轉4種步态各320次。所有實驗的機器人識别率均高達80%以上,其中前進、後退的識别率高達90%以上。

<h1>腦機互動讓意念操控成真</h1>

高小榕說,傳統的人機互動是手為主,比如我們用手敲擊鍵盤、點選滑鼠,或者觸摸手機、PAD的螢幕。近年來随着人工智能的發展,又陸續出現了通過語音、視訊圖像(人臉識别)等方式進行人機互動。未來,腦—機互動将逐漸登上主舞台,“我們可以用意念來實作打電話,收發短信,甚至開車。”此外,腦—機互動在個人隐私保護方面也将大有可為。因為指紋乃至人眼虹膜,都是可以複制的,但人的腦電波肯定無法複制,這就形成了保密的唯一性。

今年的腦控打字記錄挑戰賽上,魏斯文實作的每分鐘691.55比特的速率。高小榕說,這個記錄未來會被很會被打破。按照摩爾定律,計算機性能每18個月會提升一倍。腦-機互動的效率也會由此提升。他們做過測算,10年後,腦機互動的速率有可能提升4倍以上,那個時候,用意念交流,在資訊流速度方面,就可能不是問題了。

“看似玄幻,難以相信,但很多研究就是從科幻走到科學,然後走到技術應用。腦-機互動,已經走向技術應用了。”高小榕說。

面向未來,高小榕團隊的研究早已鋪開。他們正在研發的腦電采集裝置将不再是一頂醜陋的帽子,而是一枚精緻美觀的耳機,輕輕扣于耳廓即可,采集的腦電波信号無線高速傳輸,幫我們自由掌控各類穿戴智能裝置、辦公裝置、家居裝置、汽車……

記者了解到,目前國内清華大學、華南理工大學、國防科學技術大學、天津大學、浙江大學、西安交通大學、華東理工大學等諸多大學和研究機構都在涉足腦-機接口的研究,并且成果頗豐。我國在腦機接口研究領域發表的論文數量僅次于美國,排名第二。全球該領域25篇高引論文中有9篇文章來自中國。在腦機接口的應用方面, 華南理工大學在100餘例嚴重癱瘓病人上進行了臨床試用,天津大學在天宮二号上成功實作了人類首次太空腦-機接口實驗。

來源:北京日報用戶端

作者張航

攝影:張航

監制:丁肇文、王然

編輯:王海萍

流程編輯:孫昱傑