淮安最早書院始于宋,興盛于明清。從宋至清代,淮安計有官辦、私辦書院30餘家。其中,崇實書院始建于清代乾隆中期,為當時河道總督李弘所建。崇實書院舊址原在運河南岸,鹹豐十年毀于兵燹,吳棠任河道總督期間,在運河北岸予以重建。崇實書院延續的時間比較長,後來還作為清河縣高等國小堂的校舍六年。

李弘始創書院

最早記載崇實書院的書籍是錢大昕的《潛研堂文集》:“崇實書院者,故江南總督尚書湛亭李公之所轫也……爰轫立書院以為造士之所,而額之曰崇實。莅政之暇,辄召諸生立庭下誨之。以有本之學,務笃其實,勿逐于名,煌煌乎大儒經世之言也。湛亭公歸道山十餘年。天子慎重河工,謂節宣防守之方,非講求有素,無以集事,乃申命公子芗林公,付以全河之任……”從記載可以看出,最初建立崇實書院的人是江南總督李弘(為避諱弘曆的名字,常寫作李宏),字濟夫,号湛亭(錢大昕之是以稱他為“湛亭”,因為清晏園池心的湛亭是他修建的)。

書院的具體位址沒有說得明白,但是,從“召諸生立庭下誨之”,以及後來“有司議改院為官廨”,可以看出,崇實書院最初的位址應該是在江南總督官署内(今清晏園附近,或許就在淮陰中學國中部北校區),給諸生講學的就是李弘本人。但是李弘所設立的崇實書院,在總督府記憶體在的時日有限。乾隆三十年(1765),李弘任江南河道總督,乾隆三十六年,李弘卒于江南河道總督任上。崇實書院哪一年成立的呢?查《鹹豐清河縣志·卷九·學校》:“乾隆三十三年建”。這裡似乎明确了崇實書院最初建立的時間。因為沒有更早的資料可以來證明,不知道這個确定為乾隆三十三年的依據。也有資料說“乾隆三十二年,江南河道總督李湛亭于玉帶河西偏創始崇實書院并課士其中”的。還有更早的建院時間的記載,《淮陰市志》記載:“乾隆三十一年,河道總督李宏建立”。但是我們可以确定的是,李弘在淮安設立崇實書院,位址在江南河道總督官署内,時間是1768年,或者說不早于1765年、不晚于1771年。

李奉翰遷建書院

李弘“歸道山十餘年”後,其子李奉翰于乾隆四十四年(1779)到淮安做江南河道總督。李奉翰,字芗林,乾隆四十四年正月,任江南河道總督,入駐清江浦。乾隆四十五年二月調至河南任河東河道總督,乾隆四十六年正月回任江南河道總督,直至嘉慶元年。李奉翰初次出任江南總督的時間很短,是否在乾隆四十四年即異地重建崇實書院,不得而知。但是,李奉翰确實曾經将崇實書院異地重建。因為,錢大昕還記載了李奉翰異地建設崇實書院的原因:在有關部門的建議下,李奉翰将原來的書院房屋改為辦公用房——“官廨”了。

異地遷建後的崇實書院經費來源,在《鹹豐清河縣志》有較為詳細的記載:“舊存經費九百金。乾隆五十九年收買何堂歸官地十二頃八十八畝五分六厘,每年額收租錢三百八十千。又,典山陽縣劉姓田十頃九十四畝四分五厘,計價銀九百六十兩,收取租息歸庫大使經管,以充經費。又,裴家場草地二十三頃六十八畝九分八厘,乾隆四十九年報升撥歸書院膏火。嘉慶六年,立有碑記。”《光緒清河縣志》記載與上述内容完全一緻。這個記載說明,崇實書院建立後,一直都有專項經費,到李奉翰異地遷建書院前,還有“舊存經費九百金”。

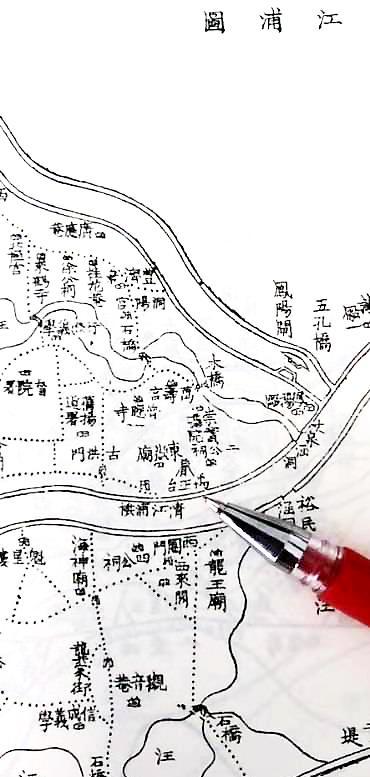

李奉翰異地建設的崇實書院具體位址是在哪兒呢?《光緒淮安府志》《光緒清河縣志》記載很明确:“舊崇實書院在禹王台西,鹹豐十年毀。”崇實書院從江南總督府搬到了禹王台西邊,就是今淮陰卷煙廠所在地塊。書院一直延續到鹹豐十年(1860),毀于兵燹。

吳棠在運河北岸重建

《光緒淮安府志》:“重建崇實書院在運河北岸,海神廟西,同治元年,總督吳棠置。經費田,一包家河兩岸田十一頃十五畝五分;一浪石鎮北灣田八十八畝;一金城鎮田一頃十五畝;一太平西官莊田四頃六十八畝;一外南順黃壩護堤柳田七頃四畝四分七厘九豪(毫);一馬麻橋田八十畝;一文筆峰田四頃八十畝三分七厘四毫;一永豐莊田十二頃六十七畝五分三厘五毫;一太平工田八頃八十九畝四分九毫;一山陽燕家莊社田二十頃;一石工頭田八十畝;一外南塘河土山田六頃二十八畝三分九厘九毫;一張福口引河兩岸護河田十九頃九十八畝三分七厘;一太平引河護堤田四頃三十七畝七分五厘二毫四絲;一石工頭隄(堤)根小橋旁田二頃九十畝三分六厘二毫……”

吳棠在崇實書院毀于兵火兩年之後,又在運河北岸重建書院,并且大幅增加書院的經費。《光緒淮安府志》對吳棠沒有吝惜溢美之詞,實際情況并沒有這麼理想。

崇實書院碑記

淮安市博物館所藏兩塊刻石,内容較為清楚,可以确定是崇實書院的記錄,内容如下。

其一:始至十一月則仍請憲署封課,所有獎賞銀兩,由各衙門自行酌給,遇閏照舊。輪課不複别增膏火。惟六月、十二月停課,或遇鄉試及歲科考試,一例停課,其書院監院,前委清河教谕、訓導二人會辦,嗣以經費不充,分給薪水,兩形不足,且恐有互相退讓之弊,因專委教谕梁承诰,以專責成,遂為定案各等因。奉經職道衙門先後遵辦,各在案。所有書院歲修,奉前憲台吳□先後劄饬(敕),以發存濟源号銀兩每年生息銀四十三兩四錢七分八厘,由監院梁承诰與王紳錫齡,勘估撥用。又以候選知州尋惠林所抵虧欠鹽價市房一所,招租撥用,應俟招租後,酌定錢數,每年發給……

其二:一,淮北鹽斤餘款五百千文,每年息錢六十千文;一,歲修濟源号息銀四十三兩四錢七分八厘;又,尋惠林草市口房租錢,俟招定後亦歸歲修支用……

監院清河教谕梁承诰督刊

邑人候選訓導袁長清書丹

碑刻内容不完整,但是,可以确定是崇實書院的碑記,從所刻内容還可以了解到書院有關支出的詳細情況。

上文中兩次提到碑記:“嘉慶六年,立有碑記。”“按:自草市口市房收租以下,各款籌撥在碑記之後,故碑文概未之及。”此處所說的碑記,應均是嘉慶六年(1796)的碑記。而現存的碑是同治六年(1867)的。

确定是崇實書院,除了碑刻内容見到了“清江浦崇實書院”之外,還有兩個證據,一是碑記中提到“尋惠林草市口房租錢,俟招定後亦歸歲修支用”。在此之後編纂的《光緒淮安府志》記載“充公草市口市房歲收租錢一百十五千”。隻是在同治六年時,房子尚未租出,年租金還沒有數額。二是“太平引河護堤田四頃三十七畝七分五厘二毫四絲”“太平引河護堤地畝仍應歸汛留守”,吳棠重建崇實書院時,将護堤地畝租金撥給書院,幾年之後,将這塊地畝撥回河汛留守。前後記載遙相呼應。從碑記中,可以明确書院在讀學生的數量,還可以知道書院提供生員和童生讀書的夥食費和膏火。書院在同治六年,有在讀學生92人,書院發給52名生員白銀共計403.2兩,40名童生發給白銀共計216兩。書院還負擔書本(刻書)以及試卷、紙筆等耗材的費用。書院還承擔山長的束修(工資)、節禮、夥食費,以及監院、院書、院役、看書院、用帳兼聽差等人的費用。全年開支共銀九百九十一兩二錢,共錢六百二十千文,維修費用不在此範圍内。在吳棠重建書院之初,維修費用是據實報帳,後來每年撥經費白銀45兩。

崇實書院的經費來源,主要是政府撥款,學田、草場、海灘湖灘等灘地每年的租金,以及公款利息、公有門面房租金,等等。古代官府對書院的經費來源與用途都有着十分詳細的硬性規定,如老師的工資、燈火錢、學生的夥食費、筆墨紙張費用、從業人員費用等等,對我們今天辦學還有着重要的借鑒意義。(劉飛)

來源:淮海晚報