單隻320克的實戰鞋支撐不拉胯?

300多入手的鞋有碳闆又有超臨界?

千人千腳 每雙鞋都有适合的主人!Hello大家好,這裡是最懂你的WEN鞋評,我是果子。

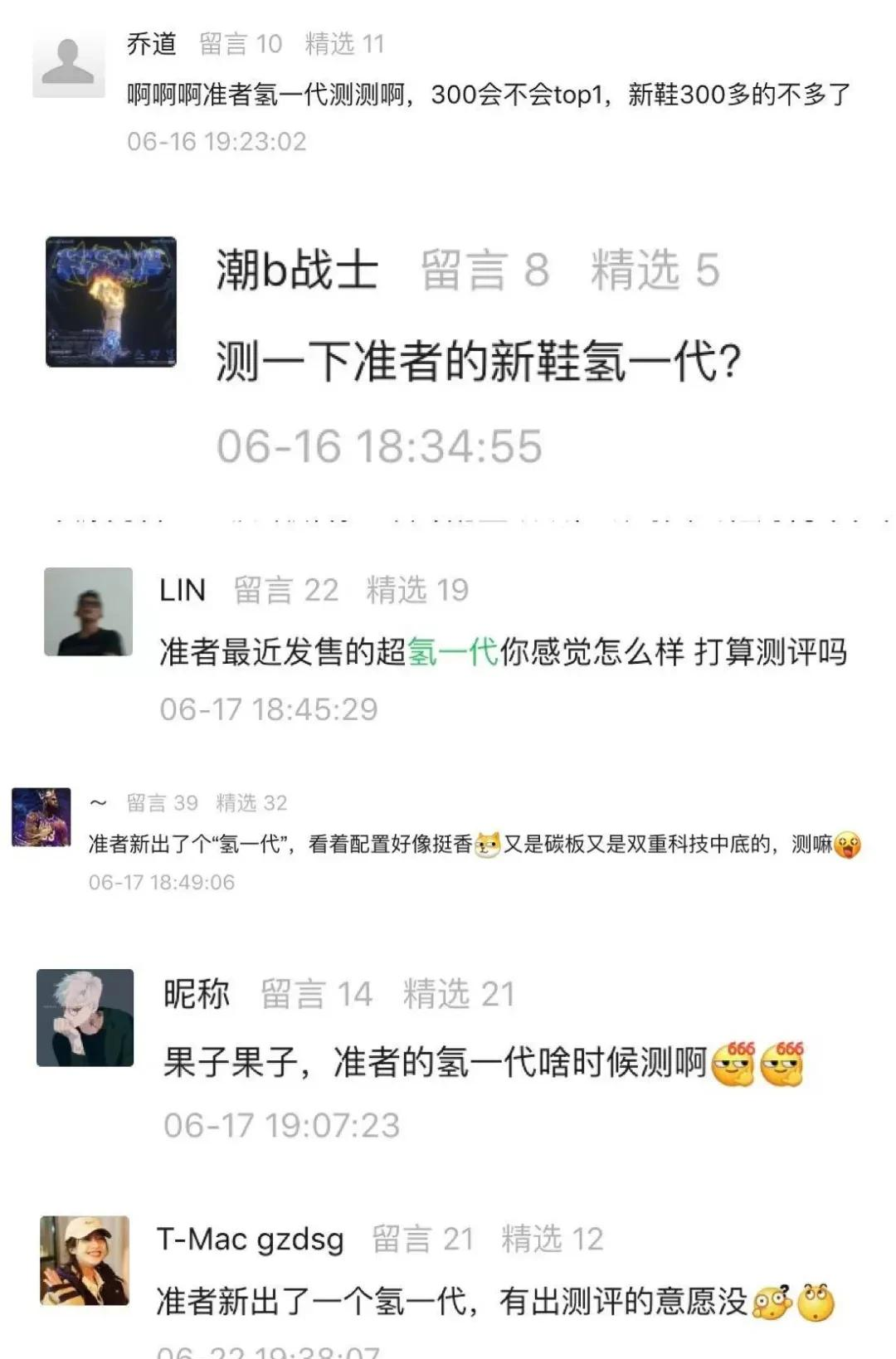

在過去的兩周中,簡單統計了一下背景粉絲們催更最多的實戰鞋:準者的氫一代。

為何這雙鞋會受到如此的關注?是因為前作止戈的珠玉在前?是因為它的配置看起來十分誘人?是因為它的輕量化做得過于出色?

不過對我來說,因為今年持續關注了Cuba的淘汰賽,包括黎伊揚與王岚嵚的宿命之戰看得我也是心潮澎湃,而他們腳下的這款鞋在當時就引起了我的注意。

是以這款産品的性能究竟怎麼樣?今天我們就來一探究竟。

基礎資訊

尺碼:US9 EUR42.5

發售價:499(普通版) 569(球員版)

市場價:300(普通版)569(球員版)

單隻重量:330克(普通版)

320克 (球員版)

穿着建議:尺碼合适 可按正常尺碼購買

如果有關注的朋友肯定知道,這雙鞋是分兩個版本的:一個普通版一個球員版。按照官方的說法是:球員版中底内嵌了一塊碳闆,而普通版則是隻有一個足弓支撐闆。

這樣的搭配在實際的運動中會有怎樣的體驗呢?

為了更好地對比兩者間的差別,這次兩個版本我也是全部入手了,在近幾日的穿着體驗當中,我是選擇了左腳穿着球員版,右腳穿着普通版,來更直覺地對比二者間的差別。

先來說缺點:

第一個缺點:斷層感。

初上腳的感受就一個字:怪。

說得直白些就是,哪哪兒都不得勁。

前後掌有着瘸子都能感受到的腳感斷層感,穿上的瞬間我腦海裡就一個念頭:這是個啥玩意?

然而真香定律來得永遠是那麼猝不及防,在你穿上它走一走,跑一跑,進行3-5分鐘的磨合之後,你會驚喜的發現:

這雙鞋怎麼會這麼爽?

在将整雙鞋和雙腳進行磨合之後,輕盈的鞋身配合到軟彈的腳感,對于小體重的後衛來說真的太驚豔了。

而這樣的表現也展現出了它适合的人群:輕快型後衛。

第二個缺點:抗扭。

球員版的碳闆

前面說到過,兩雙鞋唯一的差別在于足弓的支撐材料,而就是這一點,讓兩雙鞋的體驗也有了明顯的不同。

因為整雙鞋中底的基底材料是比較輕的,剛性自然就會差,同時外底也可以看到镂空的設計,是以它整體的剛性并不出色。

雖然普通版本也有内嵌的足弓支撐闆,但是對于較大強度的對抗來說,是不夠用的,還是建議訓練或者養生使用。

球員版的碳闆此時就顯示出了優勢:材料更硬,足弓處的支撐更明顯,球鞋的一體性更加出色。

同時,球員版的中底一體性在磨合之後,明顯更加出色,從前掌到後掌的腳感過度是非常自然流暢的。

第三個缺點:鞋面穿着體驗

整體的包裹體驗比較普通:鞋身中前段的包裹體驗中規中矩,鞋楦恰到好處,瘦腳不會覺得空,寬腳的外側會略有頂腳的現象。

另外因為追求輕質和透氣,是以球鞋的鞋舌偏薄,勒腳的現象會非常明顯,必須必須必須要穿厚實的毛巾襪才可以緩解,這一點需要牢記。

同時雖然後跟部分的港寶面積很大,填充也做的比較多,穿着下依舊存在不跟腳的情況。

解決的方法是通過調整鞋帶扣,一定要将最後一組非常靠後的鞋帶扣穿過,同時将鞋帶拉緊之後才可以解決這一問題。

說完了主要的缺點,我們來整體看一下這雙鞋令人驚豔的地方。

首先,整雙鞋最迷人的部分就是整體中底的體驗。

這雙鞋的中底從配置上來看就是“宰相肚裡能撐船”:蘊含的配置真的是太多了。

整個中底被命名為了“氕”,具體配置為前掌内嵌了名為“kickdown”的超臨界速彈材料,後跟内嵌了一塊超臨界緩震高彈材料。整體的基底用到了輕質的高彈材質。

而至于超臨界代表了什麼,我相信不需要我過多贅述了吧。

用了“氕”科技的中底系統,在前掌内嵌了名為“kickdown”的以TPEE為原材料的超臨界速彈子產品,靜态腳感不明顯,不過在啟動瞬間,可以感受到極緻的場地感以及輕度的回彈回報。

而後掌内嵌的超臨界緩震高彈材料在落地的時候也可以感受到充分的緩震,85KG以内的朋友都不會有震腦震腿的感覺。

整體的腳感對比止戈身上的氘科技,沒那麼“硬”了,也沒有那麼重了,更輕更彈,腳感來得更直覺,理所當然的緩震極限也有所降低。

平心而論這雙鞋前後掌内嵌超臨界的操作,會讓我想到昔日那一雙雙我最愛穿的元年ZK:它們的放置位置以及所起到的作用,和前後掌内嵌Zoom的感覺是非常像的。

整雙鞋最驚喜的部分在于鞋面的體驗。

全掌的尼龍透氣網紗材料,加上熱熔的補強,這雙鞋的鞋面似乎也就這樣了。

這也是它不到320g極緻輕質透氣的基本,面積如此大的網紗,透氣性自然不言而喻了。

我們一直在說,極緻透氣的背後往往是不中用的支撐,而這,便是這雙鞋給我最大的驚喜了。

雖然在側向移動的時候鞋面有着明顯的形變,然而球鞋實際帶給你的支撐感你是可以明顯感受到的。

簡而言之就是在你急停急起的運動中,你的腳可以感受到鞋面帶給你的一個向回拉的力。同時外側外底的上翻也提升了球鞋的支撐性,不得不說中底上翻這樣的球鞋設計對于追求輕質化的球鞋意義是非常重大的。

整雙鞋最穩定的部分就是外底的體驗。

粗犷的人字紋抓地表現非常穩健,基本就是随走随停的體驗,不論是急停還是變向,都能帶給你最基本的表現。

同時,不要被它水晶底的外表所迷惑,RB的材料,加上厚實的紋路,實際的耐磨也足以應對一般的外場實戰了。

最後,超低的重心,加上前掌外側外底的延伸,球鞋整體的穩定性也是值得信賴,防側翻對于定位的小體重速度後衛大可放心。

總的來說,除了一塊碳闆的差别,兩個版本的球鞋在配置、設計、用料上沒有任何的差别。但是一塊碳闆所導緻的性能差距卻是顯而易見的。

不管是球鞋的一體性,還是整體的抗扭,可以明顯感受到球員版的氫一代是要比普通版出色了不少的。

對于鋒衛線的朋友們來說,球員版的氫一代甚至是較高強度可選的一大驚喜,它的實際性能要比它看上去靠譜得多。

雖然普通版本并沒有弱到不能穿,但是其暴露出的抗扭隐患,還是隻建議大家進行養生強度的打球,或者隻是作為訓練鞋進行選擇。

性能評分(客觀性能實戰配置)

鞋面性能:8

中底性能:8

抗扭保護性:8(球員版) 6(普通版)

抓地穩定性:9

防側翻安全性:8.5

總分:41.5(球員版) 39.5(普通版)

主觀評分(主觀消費穿着體驗)

球鞋适應分:9

(85KG内鋒衛線均可選擇 高腳背需試穿

其他腳型均可選擇 投射黨突破黨均可選擇)

成本效益:8.5(300-400元)

耐磨:8.5

輕質化:10(330g/320g)

球鞋一體性:8

總分:44

總的來說,一雙非常驚喜,甚至非常“神奇”的國産實戰鞋。

我們一直在說,透氣和支撐不可兼得,它做到了;我們正常認知中這個價位的中底并不會有什麼驚喜,它也做到了。

即使是沒有碳闆的普通版,在300就可以入手的前提下,似乎比它出色的産品也是鳳毛麟角。

當然以上的結論也是圍繞這是一雙定位後衛的夏季鞋來說的,對比全位置可選的實戰鞋,這雙鞋依舊有着可圈可點的地方。

這雙氫一代會成為你們夏天的選擇嗎?我期待着你們的答案。